近日,笔者看到一位依据口述材料而写的一篇寻根问祖杂记,从文中看出一些疑点,转述于后,供大家参考。

疑点1.据族谱记载:维周公妣胡氏生子一子,1856年生于芒部下街。维周之子妣吴氏生二子:长子(1878年生,迁安徽),次子(1882年生,迁宜宾)。文中陈海青与维周的孙子对不上号。

疑点2.作者的父亲1917年出生于芒部,2岁时(1919年)岁作者的爷爷迁贵州,当年其爷爷返回镇雄芒部处理家产时死于芒部,芒部的族人对此不知。

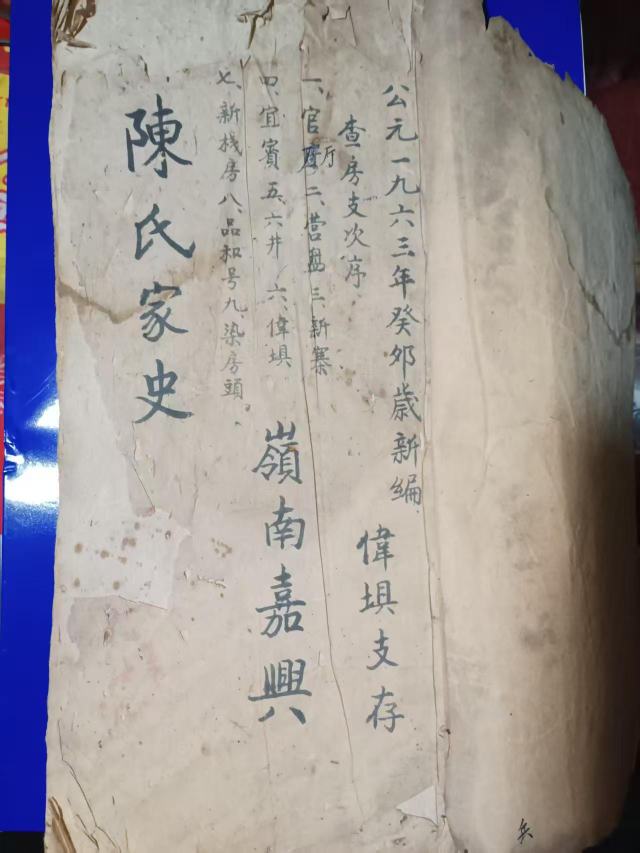

疑点3.芒部陈氏族人于1963年整理族谱时,记载维周之子生二子,其中长子迁安徽,次子迁宜宾。没有迁贵州及作者爷爷及其父出生和爷爷陈海青(妣龚修德为妻,龚修德之父龚布一)死亡的记载。

注:宜宾自称天官后人的亦为口述无凭,且使用字排亦非天官所编字排。

另据悉,天官后人中一人序字辈,于1949年回镇雄一次后失联。由此及族谱记载得知:天官后人的字排为:……维宗之序……。

由此得出贵州和宜宾自称天官后人的均非天官后人。

近日,笔者看到一位依据口述材料而写的一篇寻根问祖杂记,从文中看出一些疑点,转述于后,供大家参考。

疑点1.据族谱记载:维周公妣胡氏生子一子,1856年生于芒部下街。维周之子妣吴氏生二子:长子(1878年生,迁安徽),次子(1882年生,迁宜宾)。文中陈海青与维周的孙子对不上号。

疑点2.作者的父亲1917年出生于芒部,2岁时(1919年)岁作者的爷爷迁贵州,当年其爷爷返回镇雄芒部处理家产时死于芒部,芒部的族人对此不知。

疑点3.芒部陈氏族人于1963年整理族谱时,记载维周之子生二子,其中长子迁安徽,次子迁宜宾。没有迁贵州及作者爷爷及其父出生和爷爷陈海青(妣龚修德为妻,龚修德之父龚布一)死亡的记载。

注:宜宾自称天官后人的亦为口述无凭,且使用字排亦非天官所编字排。

另据悉,天官后人中一人序字辈,于1949年回镇雄一次后失联。由此及族谱记载得知:天官后人的字排为:……维宗之序……。

由此得出贵州和宜宾自称天官后人的均非天官后人。

中元祭祖赋

岁次孟秋,节至中元。金风送爽,露染青峦。此日也,烟凝古陌,烛映寒山,华夏儿女,谨具心香,以祭先祖,其义深远,其情浩然。

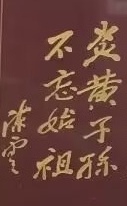

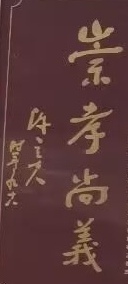

盖闻“慎终追远,民德归厚”,中元之祭,首在承孝。昔先祖栉风沐雨,辟榛莽以启家园;胼手胝足,传薪火以续文明。食其力,饮其泽,子孙方有今日之生息。故设酒醴、陈果蔬,焚楮币、叩灵前,非徒形式之仪,实为感恩之切。一拜一揖间,敬的是血脉之源;一香一烛里,承的是孝悌之根。此念深植,则家风可传,人伦可正,乃中华文明立世之基。

次在溯本,以存记忆。族之有祖,犹水之有源、木之有本。若无祭祀之仪,先祖之名恐随岁月湮没,家族之史或因时迁散佚。是故中元之日,或聚宗祠,共览族谱;或赴墓茔,细说家声。一抔黄土,记先世之行藏;几句追念,连古今之血脉。使个体不坠于孤悬,使族脉绵延于天地,此非独一家之私怀,实为民族历史之鲜活注脚。

又在悟生死,明哲思。古人观阴阳之变,察万物之循环,以中元为幽明相通之契。放河灯以照归途,焚纸钱以济冥途,非为虚妄之信,实为生命之诗。视逝者非为永诀,乃以另态栖居;念生死非为断裂,实乃轮回之续章。此念也,消死亡之怖,增生命之敬,使生者于无常中得慰藉,于别离中悟安然,是为东方哲思之温柔。

更在凝族,以聚民心。昔时乡野,宗族共祭,鼓乐喧天,昭穆有序,一姓之人因之而亲;今日城郭,族人相约,同赴墓前,共话家常,分散之亲因之而聚。焚香同拜,拜的是共同先祖;执手相谈,谈的是血脉牵连。由一家之祭,扩至一村之仪,放河灯、行普度,使私念化为公心,使个体融于社群,解现代原子之疏离,固乡土人情之纽带,此乃社会凝聚之隐力。

今时之祭,更见新章。弃焚楮之旧习,代以鲜花一束;废明火之俗仪,换以网络一灯。烛火虽改,敬意未减;形式虽新,初心依然。是知传统非僵石,乃活水也,能应时代之需,能随文明而进。守“敬祖尊亲”之正,创“绿色追思”之新,此正是华夏文化生生不息之秘。

烟散疏林,香余故苑。中元之祭,非仅悼往,实为继往。祭先祖,是承其德、续其志,将千年文脉注入今朝;是明其源、知其往,让家族记忆照亮前路。当烛火摇曳于古今之间,当思念通连于幽明之界,中元便成一座桥——一头系着已逝的岁月,一头牵着未来的传承,使中华民族之血脉,在慎终追远中,永沐光辉,直至无疆。

一一陈兆生2025.8.31.

寻根问祖杂记

作者 石建平

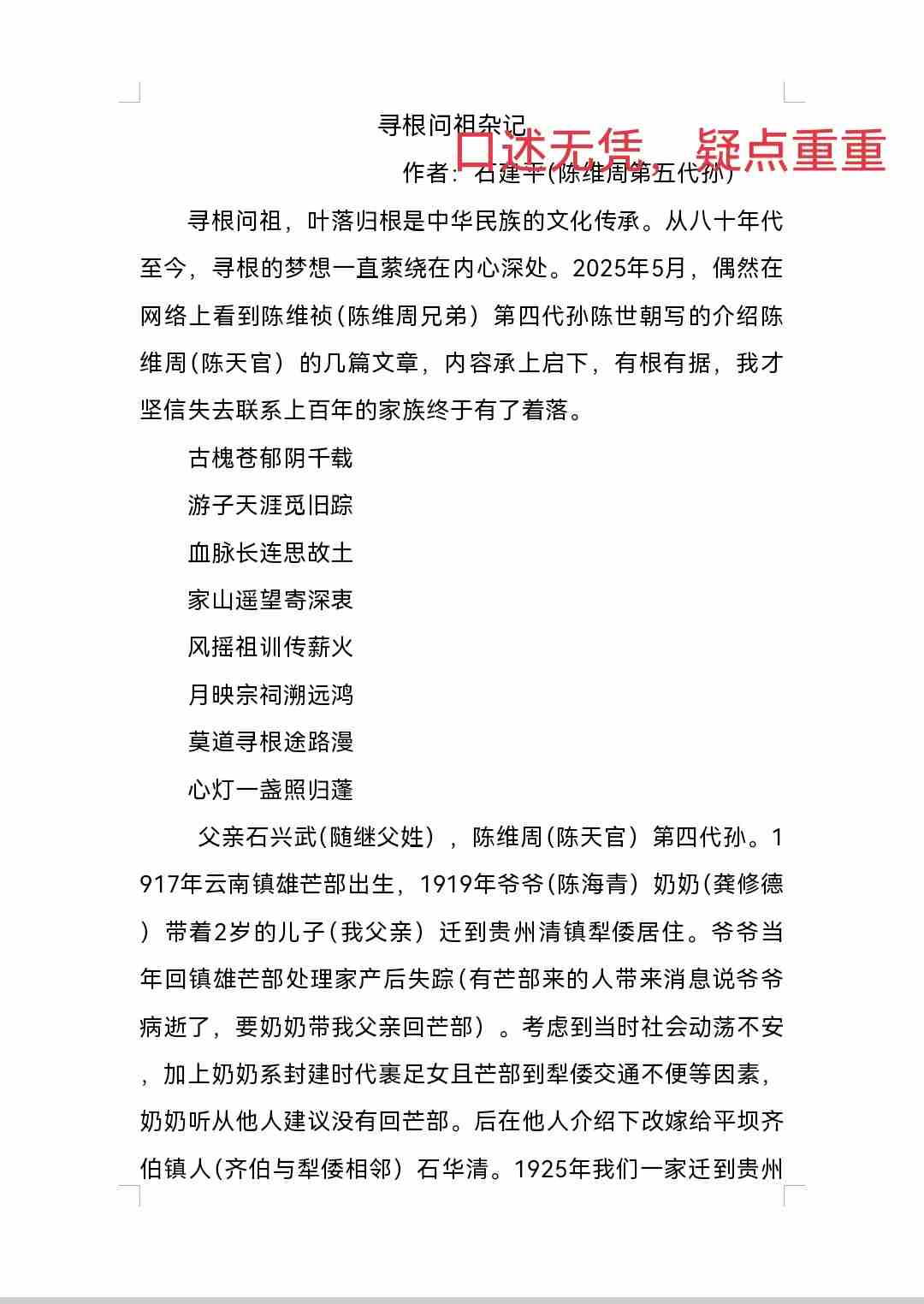

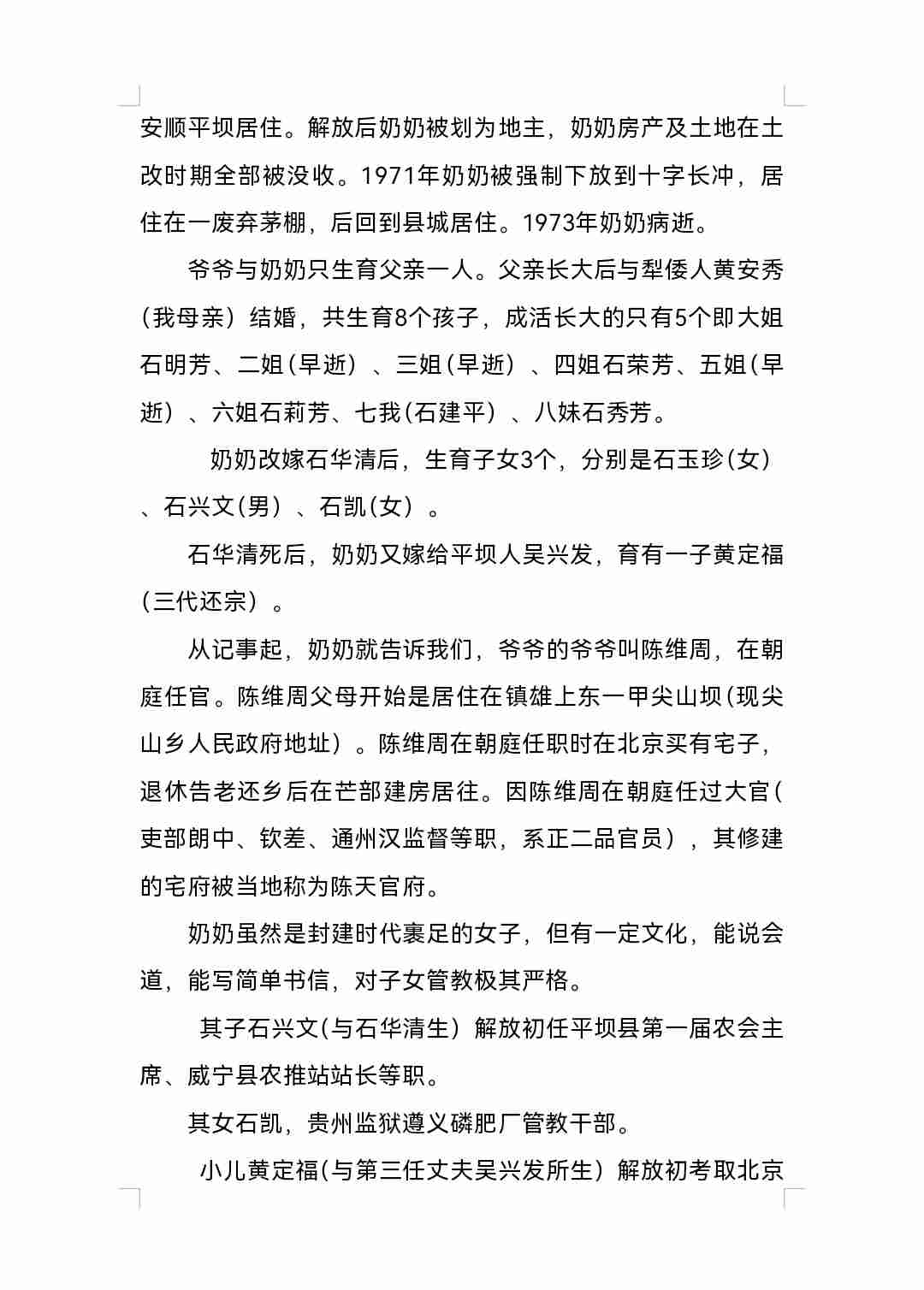

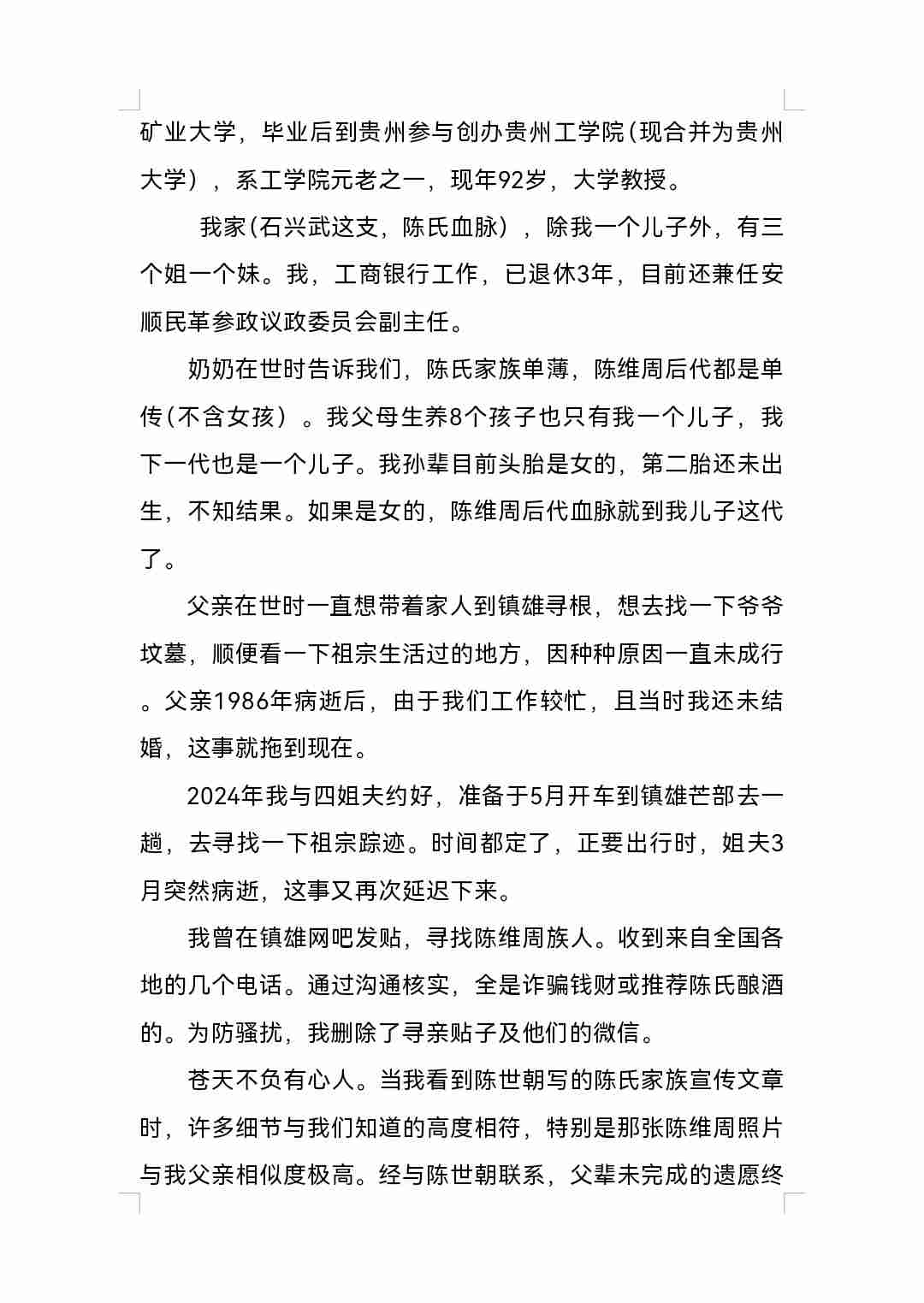

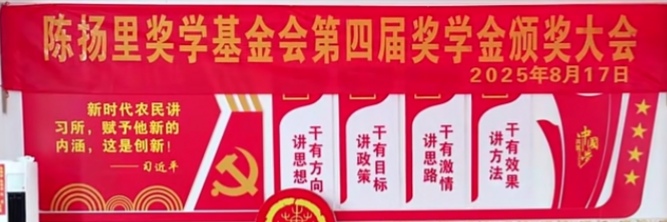

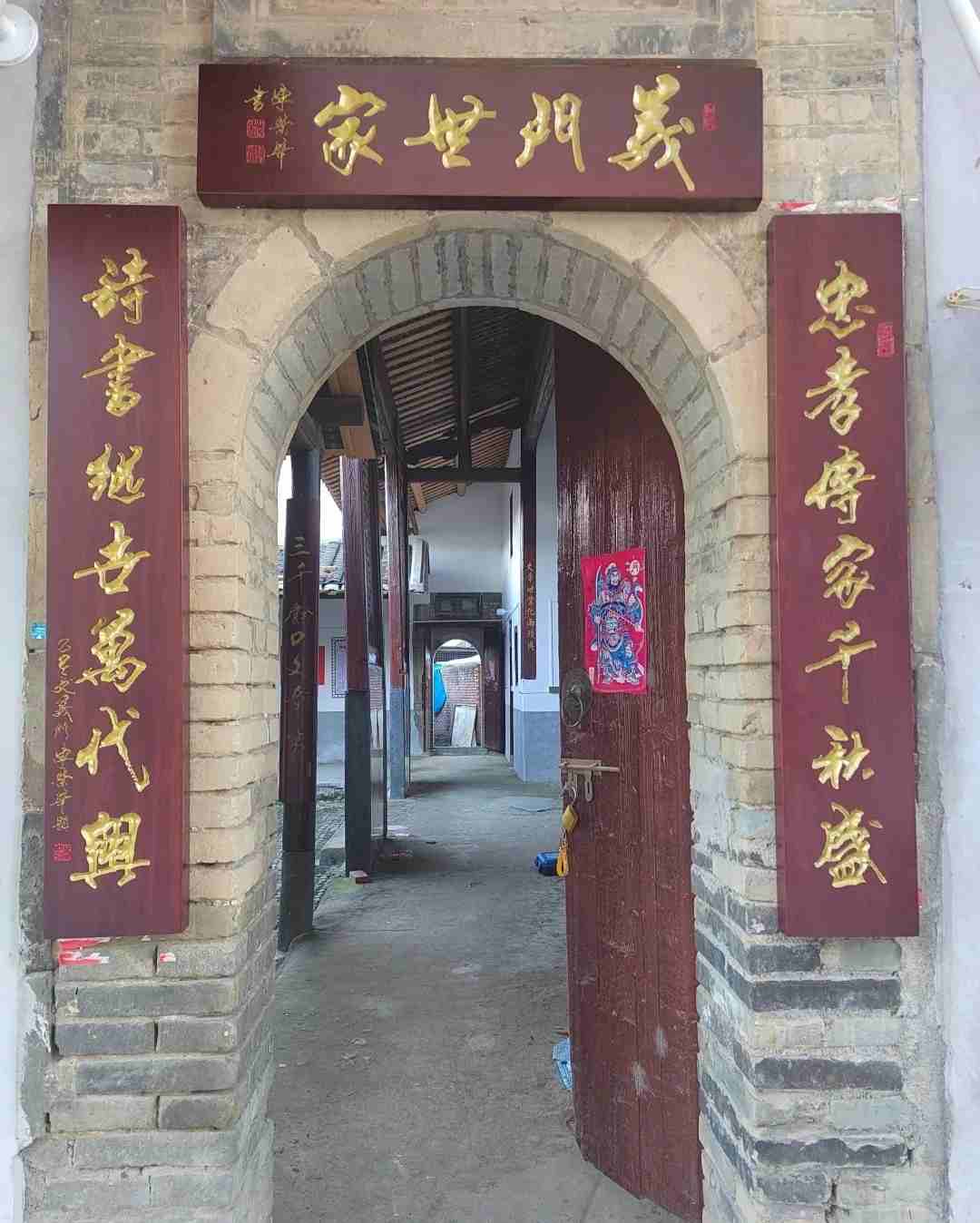

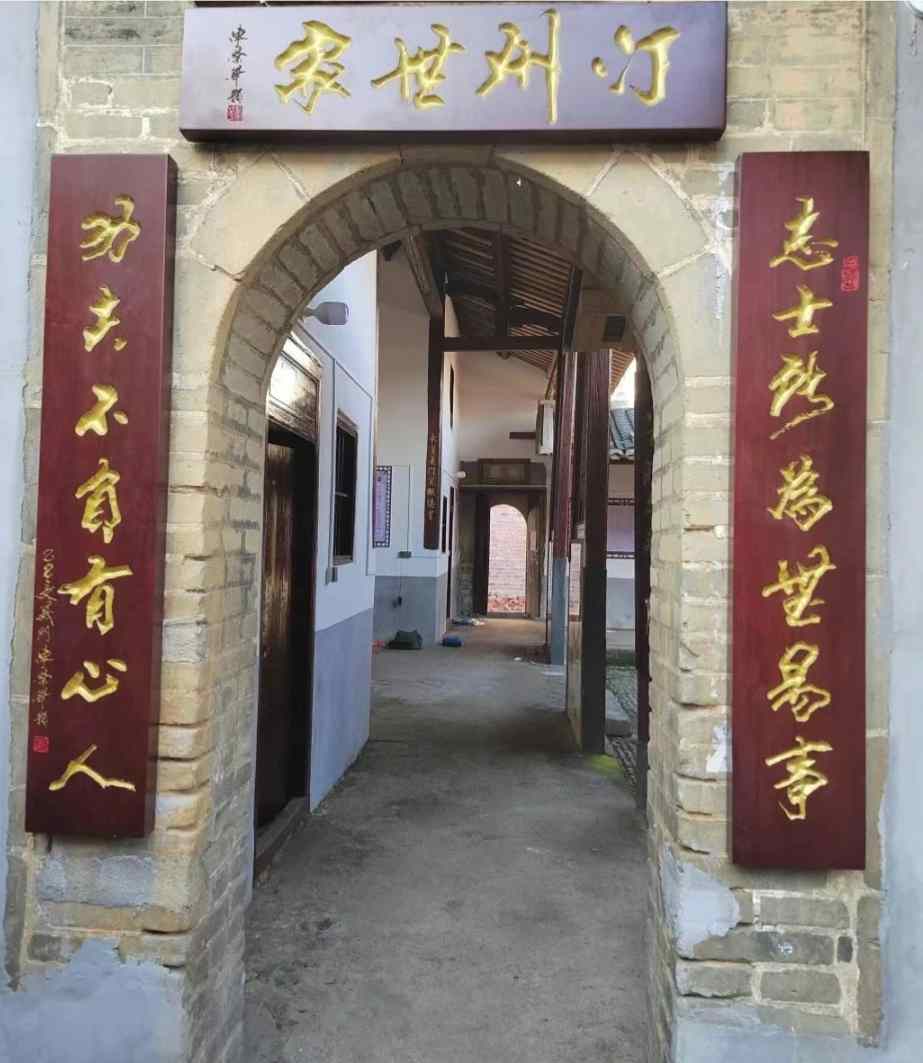

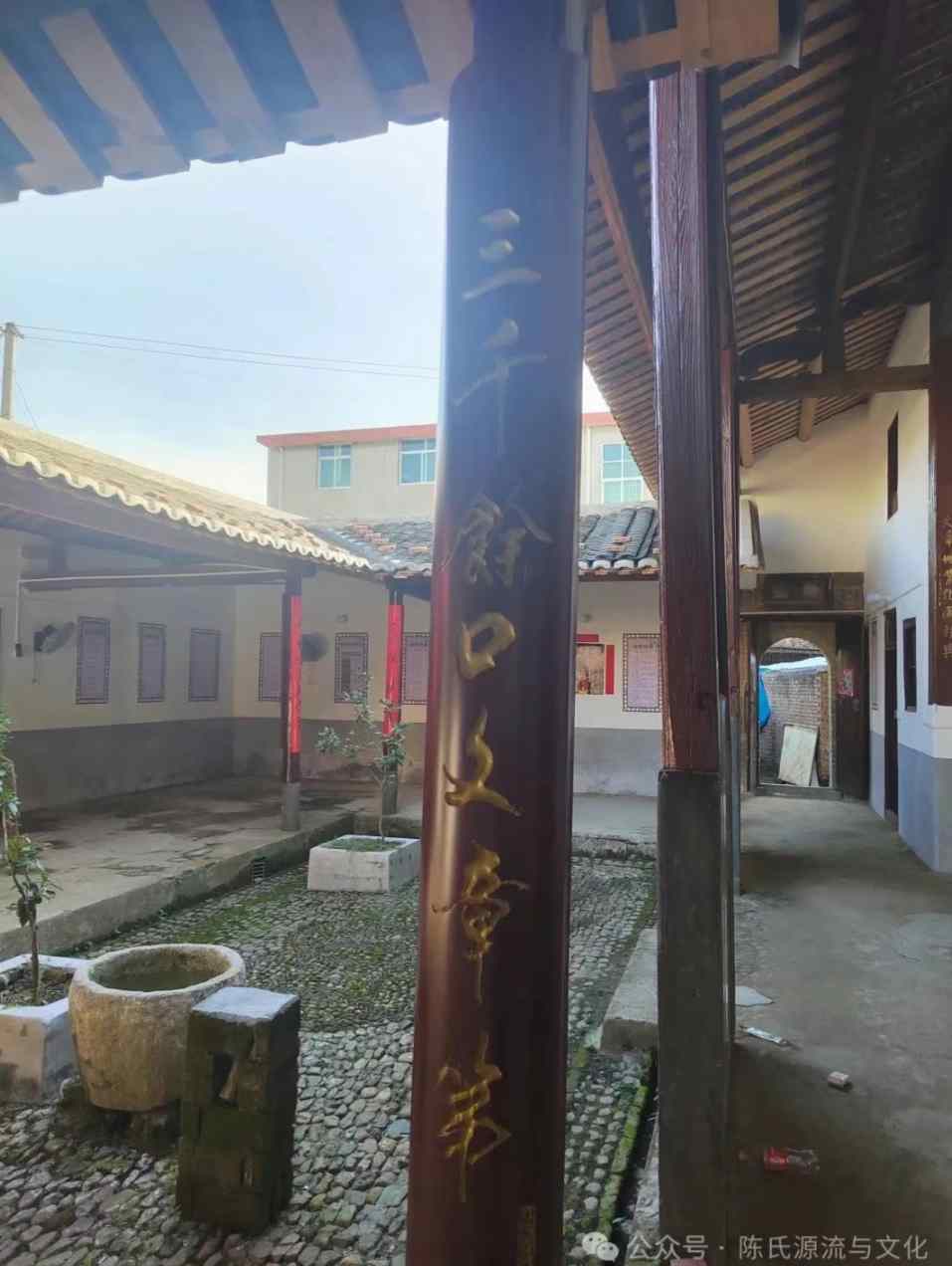

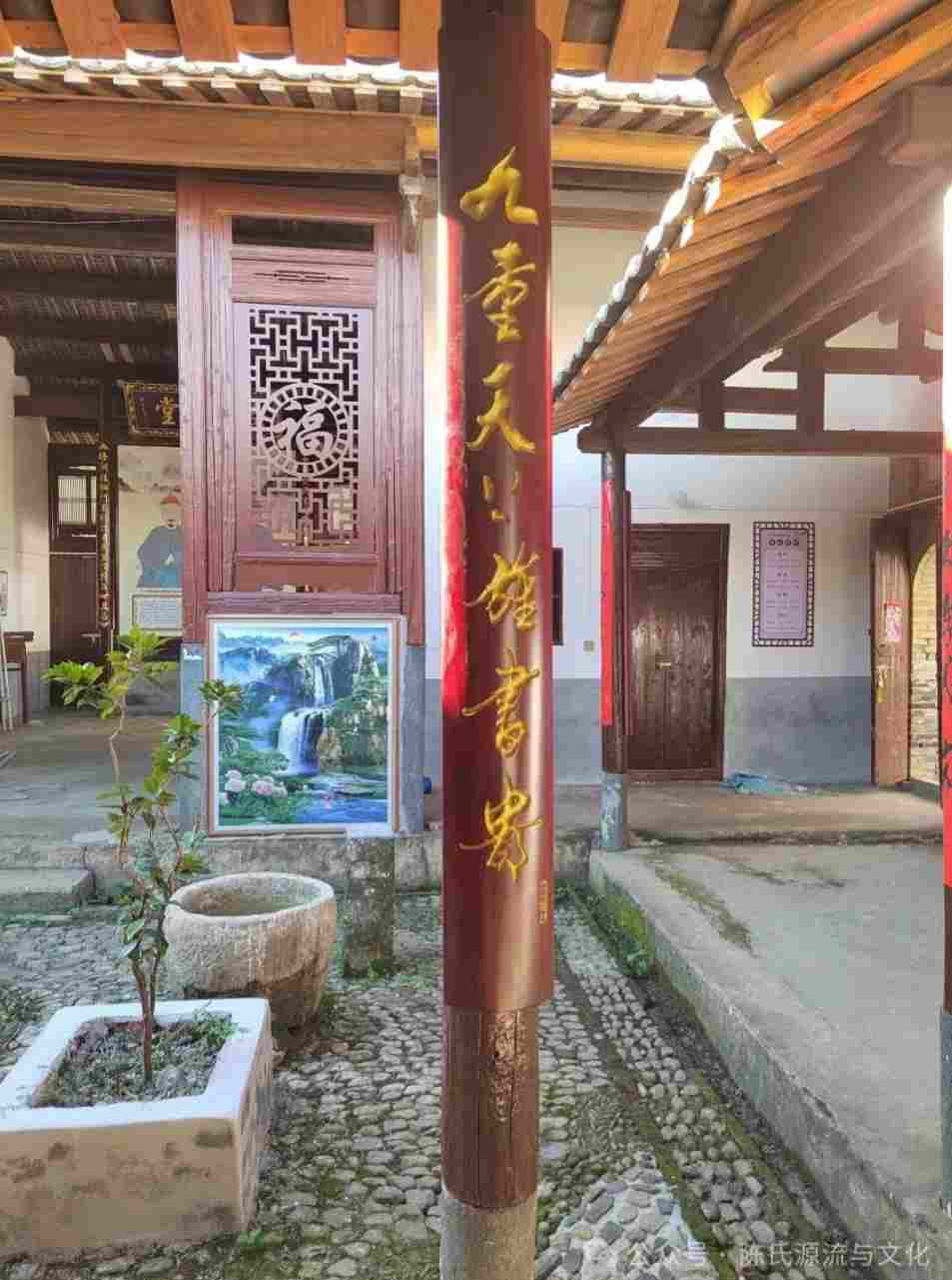

寻根问祖,叶落归根是中华民族的文化传承。从八十年代至今,寻根的梦想一直萦绕在内心深处。2025年5月,偶然在网络上看到陈维祯(陈维周兄弟)第四代孙陈世朝写的介绍陈维周(陈天官)的几篇文章,内容承上启下,有根有据,我才坚信失去联系上百年的家族终于有了着落。 古槐苍郁阴千载 游子天涯觅旧踪 血脉长连思故土 家山遥望寄深衷 风摇祖训传薪火 月映宗祠溯远鸿 莫道寻根途路漫 心灯一盏照归蓬 父亲石兴武(随继父姓),陈维周(陈天官)第四代孙。1917年云南镇雄芒部出生,1919年爷爷(陈海青)奶奶(龚修德)带着2岁的儿子(我父亲)迁到贵州清镇犁倭居住。爷爷当年回镇雄芒部处理家产后失踪(有芒部来的人带来消息说爷爷病逝了,要奶奶带我父亲回芒部)。考虑到当时社会动荡不安,加上奶奶系封建时代裹足女且芒部到犁倭交通不便等因素,奶奶听从他人建议没有回芒部。后在他人介绍下改嫁给平坝齐伯镇人(齐伯与犁倭相邻)石华清。1925年我们一家迁到贵州安顺平坝居住。解放后奶奶被划为地主,奶奶房产及土地在土改时期全部被没收。1971年奶奶被强制下放到十字长冲,居住在一废弃茅棚,后回到县城居住。1973年奶奶病逝。 爷爷与奶奶只生育父亲一人。父亲长大后与犁倭人黄安秀(我母亲)结婚,共生育8个孩子,成活长大的只有5个即大姐石明芳、二姐(早逝)、三姐(早逝)、四姐石荣芳、五姐(早逝)、六姐石莉芳、七我(石建平)、八妹石秀芳。 奶奶改嫁石华清后,生育子女3个,分别是石玉珍(女)、石兴文(男)、石凯(女)。 石华清死后,奶奶又嫁给平坝人吴兴发,育有一子黄定福(三代还宗)。 从记事起,奶奶就告诉我们,爷爷的爷爷叫陈维周,在朝庭任官。陈维周父母开始是居住在镇雄上东一甲尖山坝(现尖山乡人民政府地址)。陈维周在朝庭任职时在北京买有宅子,退休告老还乡后在芒部建房居往。因陈维周在朝庭任过大官(吏部朗中、钦差、通州汉监督等职,系正二品官员),其修建的宅府被当地称为陈天官府。 奶奶虽然是封建时代裹足的女子,但有一定文化,能说会道,能写简单书信,对子女管教极其严格。 其子石兴文(与石华清生)解放初任平坝县第一届农会主席、威宁县农推站站长等职。 其女石凯,贵州监狱遵义磷肥厂管教干部。 小儿黄定福(与第三任丈夫吴兴发所生)解放初考取北京矿业大学,毕业后到贵州参与创办贵州工学院(现合并为贵州大学),系工学院元老之一,现年92岁,大学教授。 我家(石兴武这支,陈氏血脉),除我一个儿子外,有三个姐一个妹。我,工商银行工作,已退休3年,目前还兼任安顺民革参政议政委员会副主任。 奶奶在世时告诉我们,陈氏家族单薄,陈维周后代都是单传(不含女孩)。我父母生养8个孩子也只有我一个儿子,我下一代也是一个儿子。我孙辈目前头胎是女的,第二胎还未出生,不知结果。如果是女的,陈维周后代血脉就到我儿子这代了。父亲在世时一直想带着家人到镇雄寻根,想去找一下爷爷坟墓,顺便看一下祖宗生活过的地方,因种种原因一直未成行。父亲1986年病逝后,由于我们工作较忙,且当时我还未结婚,这事就拖到现在。2024年我与四姐夫约好,准备于5月开车到镇雄芒部去一趟,去寻找一下祖宗踪迹。时间都定了,正要出行时,姐夫3月突然病逝,这事又再次延迟下来。 我曾在镇雄网吧发贴,寻找陈维周族人。收到来自全国各地的几个电话。通过沟通核实,全是诈骗钱财或推荐陈氏酿酒的。为防骚扰,我删除了寻亲贴子及他们的微信。 苍天不负有心人。当我看到陈世朝写的陈氏家族宣传文章时,许多细节与我们知道的高度相符,特别是那张陈维周照片与我父亲相似度极高。经与陈世朝联系,父辈未完成的遗愿终于有了希望。2025年8月18日,我邀约朋友韦小平同行,驾车前往云南镇雄县,开启了第一次寻祖的征程。去之前与陈世朝(陈维周之弟陈维桢第四代孙)联系,陈世朝又联系镇雄族人陈世忠,陈世忠老前辈发来家庭住址定位。根据定位,我们在高速公路上行驶3个多小时后顺利到达其位于县城的家中。休整片刻后,陈世忠前辈陪同我们前往芒部,先到陈维周父亲坟前查看了碑文记载,收集了许多我们从未掌握的重要信息,后又到天官府遗址拍了几张照片。天官府占地面积约20多亩,至今还保留着四周城墙及一道石窟后门,彰显其当年的显赫。晚上,世忠前辈邀约陈氏宗亲在芒部餐馆盛情款待我们,各位前辈向我介绍了天祖父辈、六个弟兄及家族的许多叙事,以及朝廷国库拨款修建天官府的过程。在镇雄的两天里,吃住均是世忠前辈开销。此次镇雄寻祖之行,终于实现了父亲未完成的遗愿,使断裂100多年的家族亲戚再次取得了联系。

2025.8.23

注:天官后人字排:维宗之序…

颍川世泽 ,妫汭家声”,出自祠堂的对联。

“颍川”指主家姓陈。因为陈姓的祠堂是颍川堂,这是有历史根据的:东汉末年,名士陈寔居颍川,天下闻名,后来,南朝(宋、齐、梁、陈)时出了个姓陈的皇帝陈霸先,他自认为是陈寔的后代,追封先祖时就把陈寔封为颍川候,因此以后姓陈的就自称颍川。

“妫汭”是指陈姓是舜帝的后代,这是也有历史根据的:舜为帝之前,居妫汭河(在今山西永济南,源出历山,西流入黄河)边。后来周武王分封诸侯时,封舜帝的后裔胡公妫满于陈国(今河南省东部和安徽省一部分),建都宛丘(今河南省淮阳县)。公元前479年,楚灭陈。陈厉公之子完逃奔齐国,其子孙遂以陈为姓氏。

“颍川世德,妫水家声”,是陈氏家族的文化表述,反映其历史渊源和声望,结合颍川陈寔的品德传承与舜帝后裔的尊贵身份,常见于祠堂对联。

● 颍川世德:

○ “颍川”是一个古郡名,位于今河南省中部及南部。

○ 东汉末年,名士陈寔居住在颍川,以其高尚的品德和学问闻名于世。

○ 南朝时期,陈霸先建立陈朝,自认为是陈寔的后代,并追封陈寔为颍川侯。

○ 此后,陈氏家族以“颍川”为堂号,象征家族的品德和声誉代代相传。

● 妫水家声:

○ “妫水”是古代的一条河流,位于今山西省永济市南部。

○ 舜帝在成为帝王之前曾居住在妫水河畔。

○ 周武王分封诸侯时,封舜帝的后裔胡公妫满于陈国。

○ 这表明陈氏家族是舜帝的后裔,强调家族的高贵出身和悠久历史。

这种表述体现了家族的文化传统和价值观,常见于陈氏家族的祠堂对联中,展示了家族的历史传承与荣耀。

举报

举报 赞赏详情

赞赏详情

70

70