本人在《唐陈伯宣活动年代考》一文提到在目前现有史料的情况下不支持、不接受义门陈“异流同源说”,并列举了几点反对理由。在我刚写完《唐陈伯宣活动年代考续篇》时,收到宗亲朋友微信转发给我的“异流同源说”者针对我提出的几点问题。

这几天“新冠”肺炎肆虐,每天窝在家里,现在有人给我布置作业,正好有时间可以做做。老话说:灯不挑不亮,话不说不明。遂在此逐一回答“异流同源说”(也是义门陈广大宗亲们关心的话题)提出的几个问题。

一、“异流同源说”提出,“异流同源”来自于义门陈第三任家长陈崇《家范十二则》第九则“联族党:江州一族,异流同源。阅十一世,和处笑喧”。

看到此,我真不好意思地笑了。这就是你们所说的“陈伯宣和陈旺两个及以上家庭组成的异流同源”依据。这是哪门子依据?这纯属任意解读,断章取义。我们提出一个观点,总要把观点的事实说清楚、讲明白吧。不要搞得云里雾里,不知所云。好在本人之前看过义门陈家法、家规和家训内容,唬弄不了人。现在让我们一起来学习义门《家范》所说的“异流同源”内容吧。

《家范》第九则:联党族 江州一族,异流同源。阅十一世,和处笑喧。非吾叔伯,即我弟昆。长幼上下,无寒无喧。驰驱皇路,退伏高原。咸敦一脉,岂有闲言。

这是《家范》第九则内容,讲的是义门陈人共同生活十一代,叔伯兄弟要和睦相处。这个“异流同源”,指的就是首句“江州一族。”那江州一族指的何家何人,是陈伯宣和陈旺两家吗?或另有他人?我们再继续看《家范》第二则:敬祖宗 ……宜都(注:指陈叔明)以来,滋培不浅。司马参军(注:司马是指叔明子志高,参军是指志高子陈才),日恣流衍。补阙(注:指陈兼)才高,秘监(注:指兼子陈京)闻显。著作(注:指著作郎陈伯宣)贤嗣,庐峰绝谳。徙乎江州,始基是践。自斯而遥,其绪日展。

如果说《家范》第九则“叔伯弟昆”指代不明的话,《家范》第二则明确告知“著作贤嗣,庐峰绝谳。徙乎江州,始基是践”。江州义门,始于著作郎陈伯宣。伯宣公迁徙江州,为江州义门始祖。《家范》第九则和第二则可没有着墨“陈旺”一个字,也没有所谓的陈旺父“蕴圭”两字,这脸打得啪啪响啊。由此可见,“异源同流说纯属”无中生有、无稽之谈,完全是个人主观臆想。《家范》第九则的叔伯弟昆,实指陈伯宣后裔十一代人聚族而居,同源祖就是陈伯宣,异流就是衍生的各家叔伯兄弟家庭。

还有,《家法三十三条》前言:我家袭秘监(注:指陈京)之累功,承著作(注:指伯宣)之遗训,代传孝义,世笃忠贞。一庭之内,和气薰蒸,同居十一有代……。这里也只提到伯宣公,也不见“陈旺”名字,何来“异流同源说”。

中华义门陈大成谱

天下第一家 江州义门陈

声明:之前订购了大成谱的宗亲请别急,因疫情影响快递公司还未起运,待快运公司开工我们第一时间给你邮寄,预计发货时间2月10日。

二、这种主观臆断的观点在“异流同源说”的其他有关文章也同样多次出现。譬如:《宋史-陈兢传》“昉家十三世同居”。某些人解释为陈昉一代往上溯至陈叔明十三世同居。如果按这些人理解的陈叔明—陈昉十三代同居,那就不符合历史事实了。实际上陈叔明到陈伯宣这十代(有些谱为十一代),都是颠沛流离,异地为官,基本上是各代自居,同居时间长的也只是两代,根本就不存在十三世同居。如果按《宋史-陈兢传》文中把陈崇当成伯宣子,那陈昉家也只有伯宣——崇——昉(从子)三代同居了,若再加陈兢一代也只四代同居。我们看文章要结合全文意思来理解。《陈兢传》讲的就是义门陈十三世合族而居,上下姻睦,人无间言,守法孝义及几任家长处理家族事务的事迹。十三世同居自然是伯宣徙居江州到陈昉、陈兢的十三代,方适合《宋史-陈兢传》宣传义门陈十三代合族同居的本意。如果是按《宋史-陈兢传》把陈崇当成伯宣的儿子,从上至下世系排列就变成:伯宣——崇——衮——昉(从子)——兢——延赏(从子)六代同居就到北宋嘉佑七年分庄了。义门陈自伯宣始十四五代同居德安是有据可查,无懈可击的史实。这也是《宋史-陈兢传》作者不知道义门陈氏的世系导致文章表述不清,又把陈仲公之子当成伯宣公子了的原因。

我在《唐陈伯宣活动年代考》和《唐陈伯宣活动年代续考》两文里已详细分析了《宋史-陈兢传》“大顺初卒”和“伯宣子崇”两处错误及其根源,这里就不再赘述。

三、再说《通鉴续篇》。通过查阅,《通鉴续篇》是元末明初叫陈桱的人编写,该书非正史典籍,该陈姓本家曾多次篡改采编文稿,甚至还有伪托文章。如:陈耀文《学林就正》又谓,桱误以为范仲淹《赴桐庐郡至淮遇风诗》为唐介说。又改诗中“强楚”为“狂楚”;“尽室”为“今日”;“蛟鼋”为“鱼龙”,则引据未免疏舛;还有篡改《陈兢传》,把“昉家十三世同居”改为“自兼至崇未尝分异”。这也是陈桱个人觉得“昉家十三世同居”也有问题,明眼人一看叔明到昉的十三代人并没有十三世同居,所以就有《通鉴续篇》陈兢传的修改,但编写者又不知义门陈的世系排列,擅自修改内容,结果不伦不类。若按陈桱在《通鉴续篇陈兢传》的“自兼至崇未尝分异”,其世系排列为1兼——2京——3褒——4瓘——5镶——6伯宣——7崇,也只有七代;若按老谱的世系排列1兼——2京——3褒——4瓘——5镶——6伯宣——7檀——8旺——9机——10感——11兰——12青——13仲——14崇,也对不上号。《通鉴续编》“陈兢传’内容被改得面目全非,也不知“异流同源说”者叫好《通鉴续篇-陈兢传》什么?

总之,这些事实皆因《宋史-陈兢传》的错误,导致元末以后的义门陈史料皆受荼毒,以讹传讹。包括《通鉴续篇》、《江西通志》、《德安县志》、《庐山志》等明清史料和典籍。

在这里打个比方:义门陈是一条历史的长河,它发源于唐代陈伯宣迁徙江州,唐宋时期是这条河流的上游,元明清至今是河流的中下游。这条河水在中游的元朝末年已被污染了(指宋史-陈兢传的错误转载),下游的人也不明就里地喝了被污染的水即《通鉴续篇》、《德安县志》、《江西通志》和部分宗谱等。现在有人发现源头的水还在那里并且未被污染。请问我们应该汲取那段河水?这个上游未被污染的河水就是义门陈分庄之前(北宋嘉佑七年)陈泰的《回义门累朝事迹状》、胡旦的《义门记》、徐锴的《陈氏书院记》、陈蕴的《远宗记》、陈泰《远祖碑记》、王允的《旌门记》及义门陈与唐宋朝廷来往留存的表、状、书等文献资料。

四、 顺便说一下,我录用陈叔明生卒年和陈京的中进士时间是来源于《义门陈氏大成谱总谱》,我也注意到陈叔明的两个生卒时间,一个是谱载公元555年,另一个是史载公元562年,两者差异不大,可以忽略不计。

五、 我在《唐陈伯宣活动年代考》一文提到陈叔明十七岁生志高,陈叔慎十七岁牺牲时已生育二子,只是想说古代人生育时间早,推算陈叔明到陈伯宣间隔时间,代际间隔是否合理而已。

六、陈京的活动年代有几个版本,史料差异有点大。《义门陈氏大成谱总谱》没有陈京生卒年,只有“陈京唐高宗开耀二年(682年)进士”记载。另,《义门陈氏大成谱总谱》记载陈京父陈兼“唐高宗上元(674-676年)进士”。我们以此推算陈兼和陈京与伯宣之间的年岁差距。特别要说明的是陈京无亲生儿子,以从子褒为嗣。如此,褒的出生时间又多了不确定性。

七、反倒是“异流同源说”提出陈旺是蕴圭之子,岳阳王叔慎五世孙这一说法无法自圆其说。查陈叔慎生卒年(公元572年—569年),其牺牲时不到十八岁,已生育有两子。也就是说叔慎长子出生时其只有十六岁。若按20—25岁一代人(唐代人十五六岁生育很正常)。到四世蕴圭出生时间约在公元632—647年。若按《唐表》载陈旺于唐贞元十三年(797年)进士及第,按20-40岁中进士,推算其出生时间约在777—757年;一说宝应元年(762年)中进士,按此时间推算其出生年约为742年——722年。若按第一种出生时间(777-757年)算陈旺出生时其父亲约为120岁左右;若按第二种出生时间(742-722年)算陈旺父亲约为90岁。故陈蕴圭这个年龄显然是不可能生育陈旺的。

另据“异流同源说”自编的《陈氏谱考*要》一书记载“陈旺生约692年”,按此算来陈旺中进士时已是107岁的老人了。这可能吗?

八、《唐表》陈旺介绍:唐德宗贞元十三年797年丁丑科进士(一说宝应元年(762年)进士),敕授承议郎,唐宪宗元和九年甲午(814年)以承议郎知德安;唐穆宗长庆元年辛丑(821年)牧江州(一说宝庆十四年牧江州);唐文宗大和六年壬子(832年)夏,率家人始迁常乐里永清村(今德安县车桥镇义门村)。以上《唐表》文字来源于江西高校出版社2016年出版的《义门陈文献选集-解读义门陈》第99—100页,文章标题为“唐宋时期江南第一家——德安义门陈”。作者王需民先生是《德安县志续修》主编、原德安县文联主席。

九、所谓谱载陈旺于公元731年迁德安常乐里,清咸丰皇帝的老师、《兴国州志》主编,义门陈果石庄人陈光亨在义门陈氏宗谱《义门时代考》说“伯宣公孙旺于开元十九年迁居德安一本无此句”,疑为后人添加。

写到此,奉劝某些做学问者在研究课题上要有宏观意识、唯物史观和逻辑思维,特别是文史研究必须讲考据,要用证据说话,不能想当然,似是而非。更要讲方法,否则本末倒置,越忙越乱;更不可自搞发明创造。

譬如:所有的上游(早期)史料包括本文上述列举的史料皆尊陈伯宣为义门陈江州始祖。陈伯宣以下世系排列为伯宣——檀——旺——机——感——兰——青——(伉、侍、仲、俛、伟、伸六兄弟)。到目前为止还没有哪家源头史料提出所谓的陈伯宣、陈旺等家庭在义门陈共同生活的“异流同流说,只言片语都没有。提出《家范》第九则的“异流同源”说,这在本文前面已经讲得很清楚了,纯属子虚乌有,现已打回原形。

还有,以“异流同源说”为代表的《陈氏谱考*要》一书,看似煌煌大著,仔细一看,涉及到义门陈内容,文中错讹和存疑之处至少有十数处之多。书中有些考证内容已接近真相,但是对方却突然一个转弯回避;本应是相对正确可靠的记载却又无理由地说成错误;明显错误的文字或数据想当然又说成是正确;还有些是八竿子打不着的历史无根据移植;有一些东西纯属臆想。现列举一二。

1、该书第218页转载徐锴的《陈氏书堂记》,文尾的按语是这样写的:本文录自《钦定全唐文》卷八八八。文中写道:“昔马总尝坐迁泉州,与之友善。”这是陈、马两家的友谊第一次写进史书。意思是说“马总与伯宣友善”,其实,马总与伯宣不是同时代之人。

陈伯宣与马总游庐山一事,若作者再深入研究,就会有新的发现。这本是解决伯宣到庐山的重要时间节点,继而推算出伯宣的大概生前活动年代。然而作者回避了此事,想当然地说陈伯宣与马总不是同时代人。现在看来,马总与伯宣友善,移官南康同游庐山。史书和宗谱记载一致,没有异议。这是最稳定和相对可靠的证据,对方不去研究采信,而是相信《宋史-陈兢传》的“大顺初卒”来否定陈、马不是一代人。

2、该书第252页《义门陈谱中记事存疑》,其中有“然旧谱不载伯宣公生卒,以唐宋史考之,当为贞元时(785—804)人,而卒于大顺初耳?案:唐德宗贞元年乙丑(785)至昭宗大顺元年庚戌(890),凡百有六年,由是观之,伯宣公之年当期颐(注:百岁)也”。

这段话说明作者也知道曾有考证唐宋时期陈伯宣生活在唐贞元年间。按其卒年大顺元年算则有106岁。最后该文作者相信了伯宣卒于大顺年,否定了伯宣生活在贞元年间。这也是作者离真相最近的一步,然而作者囿于识胆,最终与真相失之交臂。

3《陈氏书堂记》有“能嗣其业,如是百年”句。本书作者如此解释:这里若指自唐乾符四年(877年),因柳彦璋攻陷江州,大肆剽掠。伯宣为避兵乱,举家迁德安“合族同居”起,距写本文92年;若以会昌年间伯宣由闽隐庐记起,距写本文时隔120余年。因此推知,“如是百年”该指877年之后这一时期为宜。

上面这段文字内容和时间与“能嗣其业,如是百年”完全是风马牛不相及,八竿子都打不着,纯属臆想。给人感觉是凑字数或不合时宜地卖弄学识。该文本意就是:从伯宣到庐山,落籍德安,到陈崇、陈勋、陈玫等后辈继承伯宣事业已是百年时间了。如果按伯宣贞元年间到庐山至陈崇、陈勋、陈玫生活年代,这个时间段正好百年左右,这也同时印证了伯宣到庐山的时间就在贞元年间。

4、该页后三行写道:至于陈旺一支人,或许徐锴不了解其世次,不便说,故省却不提。只有在辛丑(1001年)春,胡旦身临义门,“览其谱,询事实,俱知其状”。始提及“旺、机、感、兰、青”诸公的名字,然而又毫无事迹可写。这说明他们这几代人世为农民,史书无载。

又有第16页:到了明朝嘉靖年间修谱,误义门为一派(实为“脉”)所传,于是将旺、机、感、蓝、青、伉等人下移到伯宣位下,造成世系世次的混乱。今当据史纠错,拨乱反正。

这两段话的内容相互矛盾。上面一段承认胡旦是在查阅义门家谱,了解事实,获知全部情况下写的《义门记》。提及有旺、机、感、蓝、青、伉等人,猜想他们是农民;下段又说,明清谱误将旺、机、感、蓝、青、伉等人下移到伯宣位下。值得一提的是胡旦是北宋状元,官至兵部尚书、宰相,母亲和夫人都是义门陈娘家人。他写的《义门记》是第一手可信史料,是义门陈史料的源头之一。明清谱是直接参照胡旦的《义门记》世系排列,并非“误将,实为伯宣公一脉相传”。

5、《陈氏谱考*要》作者写道:“今当据史纠错,拨乱反正”;“以史为据,以时空为准绳”。恰恰相反,“异源同流说”者,无视史实,擅自修改宗谱。把陈旺说成是陈叔慎的五世孙,蕴圭之子,陈伯宣的六世从祖。说陈旺与陈兼是同时代人。把旺、机、感、蓝、青、伉与伯宣公世系分离,独成一支。本应是陈伯宣九世孙的陈崇,对接成了伯宣子崇。

“异流同源说”者以自算的陈伯宣年龄为由否定千年流传有序的义门世序排列,这不是本末倒置吗?请问“异流同源说”者,你的内心深处底气还足吗?

6、该书作者说到“旺、机、感、蓝、青、伉史籍无载,毫无事迹,应该是农民”。此话大言不惭,恰恰暴露了该书作者的想当然意识和义门陈知识的缺乏。义门陈家长陈泰于天圣二年(1024年)专门撰写并立《五祖碑记》,介绍五位老祖的情况。五祖分别是陈旺、陈机、陈感、陈兰、陈青五人。如果不知此碑的话,还有天圣元年,大宋仁宗皇帝御赐义门陈五祖“国公”爵位,可是义门陈历史重大记忆。皇帝亲下诏书:……特赠尔始祖陈旺晋国公,二世祖陈机燕国公,三世祖陈感许国公,四世祖陈蓝吴国公,五世祖陈青齐国公……。看到这里,别说你不知道或没查到史料就不认可。

7、《陈氏谱考*要》为了衔接自编的陈旺世系,给老谱上没有记载生卒年的部分老祖安排了自编的生卒年。如;该书这样记载陈旺:推其生约692年。陈旺的生年,是依据其子孙及其姻亲来推算的。开元十九年陈旺建义门,第十代孙大部分在公元1000年前出生,即使按平均每代28年计算,陈旺也应该生于公元700年之前。另据西昌《罗氏族谱》载陈旺亲家翁罗宏元“开元中(713—714)举帖试,亦能推算陈旺之大概之生年……。”

这种考据简直是开玩笑,这也能算数?用十代前后的子孙生卒年来推算年龄,这该有多大的误差?另,书中所谓的“开元十九年陈旺建庄义门”。清朝皇帝的老师、翰林院编修陈光亨已在《义门时代考》予以否认和质疑。

十几年前,网络媒体刚刚兴起,我就看到有些网站提到伯宣与陈旺辈分之争,当时还没有伯宣和陈旺的“异流同源说”。因限于手头资料的欠缺,我当时也很迷茫,无所适从,不知所以然。

2006年6月,我第一次亲访德安义门陈。之后就不断地收集义门陈有关史料和信息,也拜访了不少义门陈文化研究学者。发现义门陈的谱系从陈伯宣到伉公六兄弟八代世系排列是非常稳定的,没有什么改动。只有从陈叔明至陈伯宣这几代,伯宣父镶到瓘之间有的宗谱多了一辈钰的名字;还有就是因为有了伯宣“大顺初卒”的记载,就导致了伯宣与陈旺的辈分之争。最近几年又冒出“异流同源说”,义门陈谱系这潭池水越搅越浑。我也是在这种谱系纷争和迷惑中开始查源头,找原因。我认为,义门陈宗谱世系的源头是基本清晰的(义门记碑因兵燹被毁存在文字瑕疵),世系辈分排列除了明清版宗谱多了一辈钰字外,其他史料全部一致。从唯物史观和宏观视野来看,北宋时期的义门陈史料是不存在大的问题。

通过找源头,梳理已有的史料、再分析对比。抓重点,从上往下查找相对容易,因为时间相对短,史料相对少,史料原始可信。找到《宋史-陈兢传》就发现问题所在了。再继续往下查,不断发现有地方史志错误源自于《宋史-陈兢传》。因为宋史是权威史料,没有人会怀疑它会有问题。明清时期至近代互联网出现之前,接触义门陈史料者多是《宋史_陈兢传》及衍生的版本居多。这就导致了众多人的迷惑:如果陈伯宣是大顺初年卒,年龄肯定比陈旺小,这就是义门陈宗谱乱象之源。

换一个话题。陈京没有嫡子,把其兄陈当的儿子过继为子。这在史料和宗谱都有明确记载的。如果陈叔明的第二至四代,即志高—才—蕴圭是叔慎的儿子,那么谱上也应该会有记载。若无记载,后人就必须尊重历史。打个不恰当的比方:如果有一天某“异流同源”者对外说经考证自己不是亲爷爷的后代,而是另外个爷爷的子孙。我不知“异流同源说”者有何想法,但其身边叔伯兄弟就不见得没有想法了。

我在《陈伯宣活动年代考》和《唐陈伯宣活动年代续考》两文论证的重点是陈伯宣与马总同游庐山的时间,也是陈伯宣隐居庐山的时间。因为各时期史料都有记载,此作为证据比较稳定和被人接受,包括马总移官南康时间记载。得出陈伯宣在唐贞元十六年至元和初年(801—806年)间隐居庐山并落籍江州,这是我考证的重点。至于伯宣的生卒时间是个概算。如果陈旺如《唐表》记载的贞元十三年(797年)中进士,加上陈旺开元十九年(832年)迁家德安常乐里。也可以推算出陈旺出生时间。陈旺的出生时间确定了,再参照伯宣公游庐山时间,就可以大致确定陈伯宣生前活动年代。

我是基于史料和老谱世系排列的稳定性、一致性和可靠性作出的判断,认为不可轻易否定史料和老谱的世系排列,特别是陈叔明——陈伯宣——陈檀——陈旺——陈机——感——蓝——青——(伉侍仲俛伟伸六兄弟)这几辈。这些先祖的世系排列是北宋至今宗谱和史料流传有序,互相印证的历史事实;更不能无中生有地创造出所谓的“异流同源说。”

(2020年2月6日陈义祥于武汉)

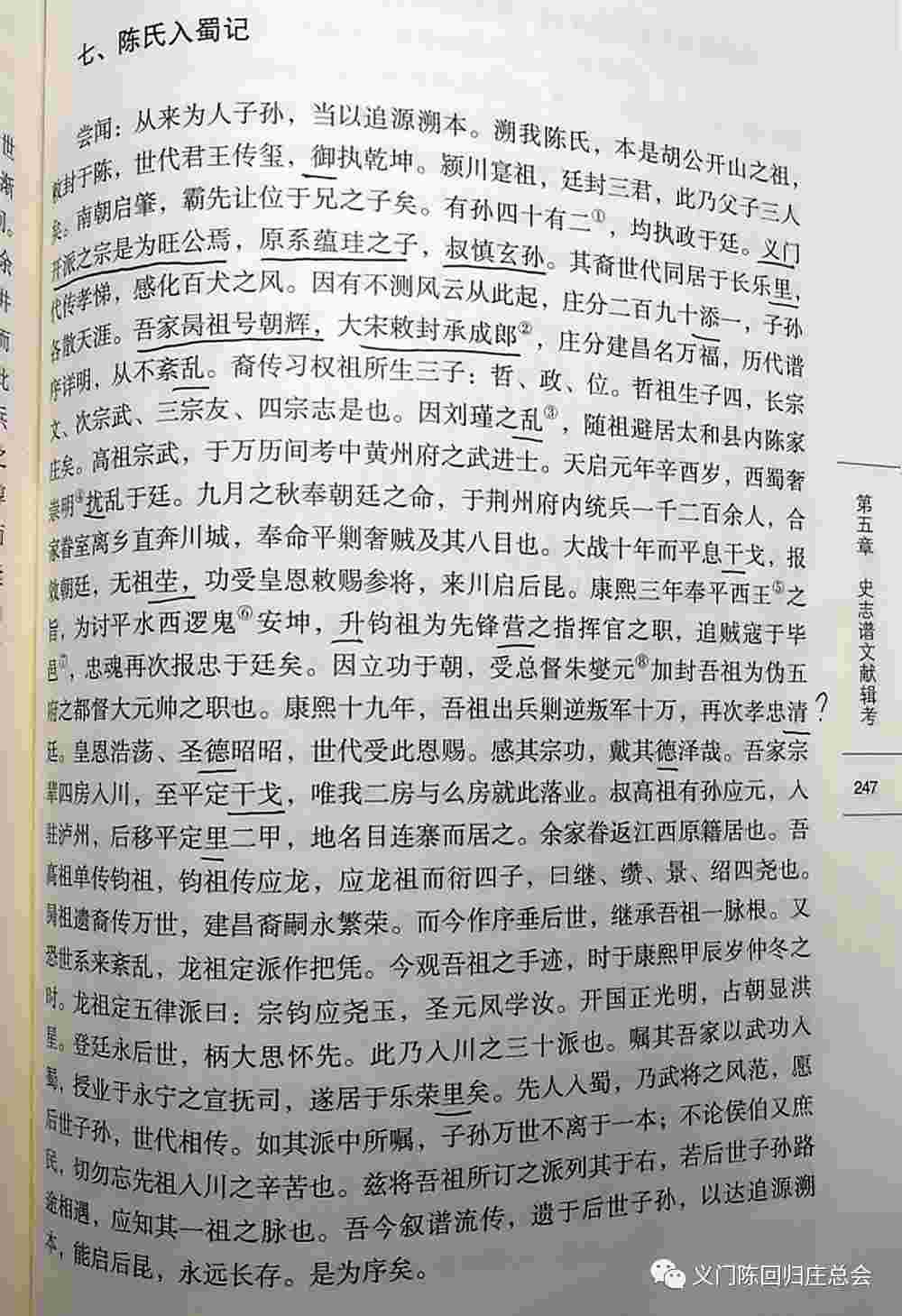

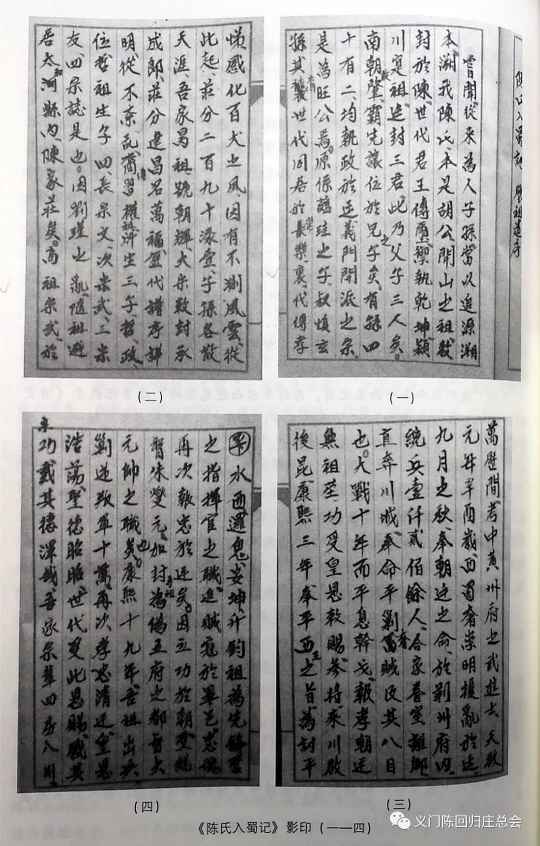

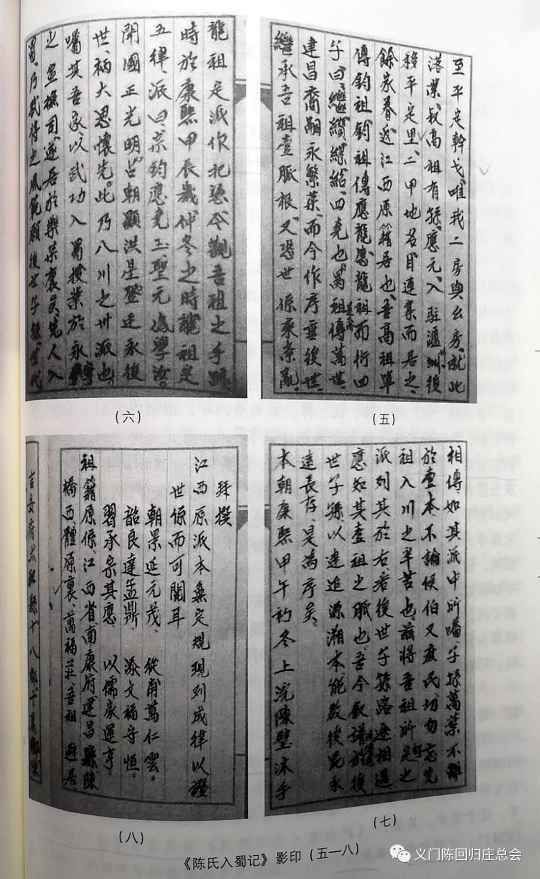

《陈氏入蜀记》是义门陈“异流同源说”者视为最为重要的证据之一并作为压轴证据全文刊登在《陈氏谱考辑要》一书。为了显示其真实性和可靠性,在该文注释后还附上手稿影印件,让人一睹其芳容。

为了节约打字时间和本文版面字数,我将《陈氏入蜀记》的全文和手稿影印件拍照后附在文中,划线文字为重点内容。

在分析该文真伪之前,我们先看看刊登在本文后的作者按语文字:这是一篇难得的好序,真实地反映了义门陈氏世系原貌。经典之处即“义门开派之宗,是为旺公焉,原系蕴珪之子,叔慎玄孙”。……时至今日,陈旺为叔慎玄孙、蕴珪之子,当为定论。……序文从得姓始祖胡满公开篇,继而叙及陈寔、霸先、岳阳王叔慎、叔慎从孙蕴珪、蕴珪之子陈旺以及分万福庄始祖陈昺,再到迁太和县习权、入蜀始祖宗武及其玄孙陈璧辈,一脉相承,有条不紊,清晰如镜!试问,如果当时去贵州没有带去江西老谱做蓝本,没有璧祖应龙于康熙甲辰岁(1664)仲冬留下的“手迹”,能有如此详尽的家世描述吗?这只能说明一个问题,事实终归事实。论述义门陈的文献很多,但对义门史料的贡献,此序为最!

既然该文清晰地记载陈旺是蕴珪之子,叔慎玄孙,若为真实无误,当不实为重要的文献发现。再若有源头史料佐证,义门陈异流同源说或许会石破天惊。然而,这一切因《陈氏入蜀记》手稿作伪被击得粉碎,一切皆为虚妄。我曾在《唐陈伯宣活动年代考》文尾提出质疑:《陈氏入蜀记》为何年何人为何而写,考证真实与否?但因处理其他事务,没有进一步考证。

《陈氏入蜀记》内容非常重要,要判断该文的真实性及书写年代?有多种途径可以考证。目前我没有看到手稿原件,无法通过手稿纸质和用材判断稿纸的书写年代和产地。但可以通过手稿的书写工具,文字的书写习惯、笔法和气息以及繁简字的用法等方面判断手稿真伪。现具体分析如下:

一、繁体字用法不当。手稿书写者在同一文字有多种繁体写法的情况下不知何为正确字法。如:

1、手稿(一)第三行“君王传玺,御执乾坤”的“御”字应为“御”而非“禦”。繁简字改革前“御”有两种写法,即“禦”和“御”。防御、御寒用“禦”,御众,御执乾坤的“御”有管理执政之意为“御”。

2、手稿(一)后一行“常乐里”之“里”应为“里”而非“裏”。里字繁体有“里”、“裏”、“裡”三种写法。里外的“里”写作“裏”;衣被里子写作“裡”;故里、乡里的里写作“里”。手稿中共有五个“里”字,只有手稿(五)第三行“移平定里”的“里”书写正确,这在清代稍有学识之人“里”字不会写成“裏”。

3、手稿(四)第一行“升祖钧为先锋营之指挥” 的“升”应为“昇”而非“升”。“升”字繁体有“升”、“昇”两种写法。计量单位的升斗为“升”,升级为“昇”。

4、手稿(三)第六行“平息干戈”和手稿(五)第一行“平定干戈”之“干”应为“干”而非“幹”。干有“干”、“幹”、“乾”等写法,干(指盾牌)戈、干支用“干”;干部、树干用“幹”;干燥用“乾”。

二、 繁简体字混用。如:手稿(二)第五行“从不紊乱”的“乱”为简写“乱”;手稿(二)第七行“刘瑾之乱”和手稿(三)第二行“扰乱于廷”的“乱”又为繁体之“亂”。

三、繁体字写简体。如手稿(四)第一行“先锋营”之“营”为简体字;手稿(三)第七行“祖茔”之茔为简体字。

四、错字当代化。如手稿(二)第二行“因添壹子”。“添”字错法古代少见,当代人多见。还有“一、二、百、千”等数字写法或为“一、二、百、千”或为“壹、貮、佰、仟”。

五、笔法和气息不对。有些字的写法明显是现代人的写法,如:“年”、“哲”、“此”、“列”、“德”、“所”。古人的写法在笔顺、结构和气息等细节上与现代人不一样,可以参看明清古人字帖和文稿。

六、文字用语欠妥。“效忠清廷”和落款用“本朝康熙甲午初冬上浣陈璧沐手”等文字都值得商榷,改为“效忠朝廷”和“大清康熙甲午初冬上浣陈璧沐手”或“大清康熙某某年岁次甲午初冬……”更符合当时作文习惯。

七、该手稿字迹为硬笔书写,非毛笔书写。也可理解为现代人因毛笔功力不逮改用硬笔之故。

作完上述分析,又发现手稿(一)右上部隐现“陈氏入蜀记 璧祖遗序”标题,再细看标题字法和书风与正文一致,当为同一人所书。“璧祖遗序”这就说明《陈氏入蜀记》为陈璧去世后他人抄写。

综上分析,《陈氏入蜀记》可以确定为非康熙年间陈璧手迹,应是现代人所为。作伪者不懂繁简字正确用法,一知半解。如“里”、“干”想当然用不正确的繁体“裏”、“幹”代替。如果是在繁简体字改革之前抄写该文,就不会出现繁简体字使用不当的现象了。另,手稿文字来源可能参考了某旧版宗谱的内容并加以篡改。

这就有点弄巧成拙了。如果该文编者事先说明是抄录康熙甲午年《陈氏入蜀记》文稿,内容真实性待考还情有可谅,但把它说成是康熙年手稿以证实手稿的真实性就令人怀疑其恶意为之了。这涉及到治学态度的严肃性和考据的真实性等问题。读者诸君因此有理由怀疑你的其他考据的来源可靠性和真实性。就以此手稿为列,如果该文稿内容真实,编者还可用同时代老谱印版文字示人,没必要用此不靠谱手稿发布。现在此手稿已考证并非为清代康熙甲午年原稿,而是当代人所为,那么该稿文字内容真实与否就没有意义了。所谓的“对义门陈史料的贡献,此序为最”无异于给“异流同源说”一记重锤。

(2020年2月13日于武汉)

作者:陈义祥简历

从事中高等教育工作二十余年。1999年至2013年在武汉大学继续教育学院华埔教学站任站长;2014年9月至2015年7月在中国艺术研究院中国书法院研究生院第十届书法高研班脱产学习书法创作和文字学研究。现为湖北省书法家协会会员,义门陈回归庄文化研究会副会长兼秘书长;武汉高端精英教育管理有限公司董事长,湖北汉鼎房地产开发有限公司、沙洋赛科房地产开发有限公司董事长。