二、义丰山“兆”义门陈

清同治德安县志载,县城西里许有一山,义门陈氏唐时起即有良田在山下,北宋初期,民间庄稼连年被蝗虫所食,颗粒无收,唯陈氏田庄病虫不侵,屡岁五谷丰登,实为奇事,皆谓此山神灵所佑。此事传至朝庭,皇上十分惊奇,曰:“病虫不侵陈禾,乃陈氏忠义所感。”即下昭,将德安县城西一山赐予“义门陈氏”,定名为“义丰山”(现名义峰山,为德安八景之一)。明朝德安县令周振诗在《义峰耸翠》一诗中写道: 丰山屹立县衙西,形势嵯峨八翠微。 雨过白云去郁郁,春回绿暗草萋萋。 义门岁岁秋常稔,花邑重重锦不翳。 多少游人乘光至,往来终日任攀跻。

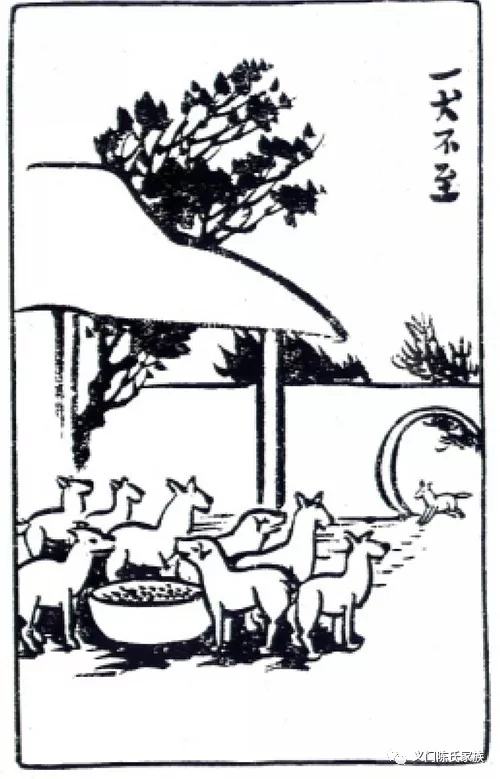

三、百犬同槽“护”义门

义门陈的百犬槽闻名遐迩,是义门陈的一个象征,在江西省、府、县志及全国陈氏宗谱中均有记载,至今有很多陈氏后裔仍称义门故里为“百犬槽”。据传义门陈氏养犬百只,同食一槽,共眠一室,其中一只脚拐,常眠于正宅屋顶,似一朵祥云覆盖着义门;白天每食若一犬不到,则余犬不食。皇上听说,十分惊奇,即派人做米馍一百个送往义门验试。来人将一百个米馍放在地上命家人唤犬来食,因非正食之时,只到九十九只犬,只见其中一犬含起一个米馍向来人点一下头后,直往正宅屋顶,余犬站于原地不声不动,送馍一犬回转,再向来人点头后,轻吠一声,则余犬上前将馍分而食之。来人惊叹不已,并于“百犬牢”门上写一联“一犬不至百犬不食牢中异类皆效义,一吠突起百犬吠齐怒寨内同声共护门”。《中国姓氏通书》将义门陈“百犬同槽”称为世界奇观,因而有“义门陈氏天下奇,百犬同槽奇中奇”之说。

在义门故里的建筑中,原有百犬牢一座,就是养一百条狗的地方。门前有一副对联写道:一犬不至百犬不食牢内异物皆效义,一犬突起百犬齐怒寨中同声共护门。

其犬槽是由一条长一丈二尺余,宽三尺左右的花岗岩石料制成的。由于当地人修水库大坝,需要石块,把它打断深埋在库坝之中。 有关传说有很多:其一是说,犬生而重义。每当义门陈的人开始给狗进食,将饲料放入犬槽之中,把信号一发,狗从东南西北各处陆续赶来,不管先来与后到,一概蹲在槽旁,既看不到哪个先吃,更不会出现争食。一定要等齐一百个伙伴,才同时进餐。有一次九十九条狗都到了,一条黄狗腿瘸难行,大家一直等呀等,直到黄狗来到槽边大家才开席。 宋太宗赵光义听后不信,御驾亲临,带来一百个肉包子,放到百犬槽内,群犬呼而相聚,齐齐叩谢皇恩。叩毕,一条白犬步至槽前,口叨两个肉包子,旁若无物地跑走了。太宗惊奇,率众人尾随其后,只见在一处柴扉旁,卧着一条黄犬,好像生病的样子,白犬将叨来的两个包子给它一个,自己留下一个食了。其它的犬各自只食一个,决不不抢占。其二是说,犬死亦重义。本来,义门陈氏可出皇上天子的,只因错杀良犬失去天机。当时因为人多粮少,为了发展农耕,兴修水利,需要疏通一条河沟。谁知白天挖多少,晚上就长多少,就是挖不通,原来是山怪河妖用石门堵住了。一天晚上,山上忽然传出一个声音:“不怕你白天千人挖,晚上我自有万人填,只怕你铜钉钉狗狗血淋”。义门陈很多人都听到了这个声音。 大家聚在一块商量,用狗血淋还不容易?我们这里有的是狗,有一条黄狗,长年瘸腿,行动不便,还要其它狗喂食,是个累赘。人们就用铜钉把它残忍地钉在木板上,放到石门山祭神,果然,河道被开通了。 谁知,其它九十九条狗见黄狗被害,有的拒绝进食而自杀,有的急疾而亡,有的撞墙而死,没过多久,全部死掉了,至今,在邹桥乡石门村还有民谣说:“斑鸠坡、石门溪、公鸡叫、凤凰啼,不出天子到何时,只因错杀良犬失良机。”

至今,中国姓氏通典和百家姓录像带还把德安义门陈氏的“百犬同槽”称为世界奇观,这是有大量口碑作为基础的。

四、子 不 识 母

“唐朝无旧景,尚有九江陈”。远自盛唐开始,义门陈就保留和发扬起太平天下的教化之风,以义治家,以义传家,上下之间,尊老爱幼,夫妻之间,不离不弃,兄弟妯娌之间不争不妨,邻巷里陌无吵架斗殴。待人诚恳不尔虞我诈,家族内无挑拨是非,以强凌弱、坑蒙拐骗之类的事,外界评价也很好。用当时的话来说是“内无间言,外无谤语”。 有一次,宋真宗诏见在朝堂上任职的陈延赏,问其义门家况,陈回答说:“堂前架上衣无主,三岁孩子儿不识母,一十五代未分居,农夫不怨耕田苦。”意思是他们家有饭同吃,有衣同穿,聚族为家,以农耕为乐。宋真宗似有不解,问:“,人生不孝,岂能称义”? 陈延赏当殿作了解释。原来,义门陈人无论谁家出生了小孩,都集中起来哺育,统一进行管理,无论谁家的奶母,只要奶水来了,就到待哺堂,轮流给婴儿进奶。婴儿饿了,要吃,不论是哪位母亲,只要碰上了,就会自觉给孩子喂奶。这就是传说中的“百婴同堂待哺”。婴儿断奶后,又统一由保姆教他们吃饭,在陈氏家族内用餐,有老年席、成年席,学童席和幼儿席。孩子们在幼儿席吃饭长大,有吃的,有顽的,其乐也融融,乐而不思母,也在情理中。

五、公婆大坵

义门陈上下和睦,远近有名,婆媳关系更是特别融洽。作媳妇的种桑、抽丝织帛,不误农时,作婆婆的不仅认真传教,细心帮助,而且处处为媳妇搞好后勤服务,老人们认为媳妇要为陈家生育未来,是希望的源泉。话说五代时期后梁乾化二年即农历壬申年,也就是公元912年,义门陈氏家长陈昉,准备将累年积赚的库银,购买义门老基往东的一大片田地,所得男租打算用作祭祀祖先的花费,算是对历代公婆长辈的一点回报和纪念。腊月三十日,就是农历水猴年的除夕,时至年关,买卖就要交割清楚。上午,陈昉带领帐房先生和田资到业主黄忠铺家,况割银两,换回田契。由当地地保实地丈量测定,长宽均为三千八百步,铺石条作土埂为界,定为义门陈氏祖业“公婆大坵”的地产,佃户愿耕种者不变,退耕者另行择祖。这块地水旱无忧,确保年年丰产,岁岁不误。敲定地产后,吃过便饭,陈昉一行人回到家中,按照族中惯例,除夕之夜要统计各家这一年小孩出生人数,也就是所谓“报新丁”,到亥时末,统计结果已是三十七个男孩,新年的钟声敲响,虽然天还沁没亮,但已是金鸡报晓之际,又有消息传来,刚刚两位妇女又生了四个。都是“双胞胎”。当地有民间谚语记述这一盛景:“义门太婆善滋媳,一夜生子三十七,今朝两妇又双双,凑首昨霄四十一”。说来也怪,除夕夜统计在册的这三十七个男孩,都是水猴命,的确又是猴精猴精的,他们自小很有灵性,读书也很有长进,深得各房家长喜爱。这班孩童经东佳书院培养,后经乡试、殿试,有十七人先后进士及第,其中有八人被称“八文龙”,有九人被称为当时“九”才子。如今,湖北黄梅义门陈氏宗谱中就保留了宋代秘书省正字陈策所撰写的一副对联:

八文龙同登进士第簮缨符重光秘监先志,九才子齐擢中宏科词章灿灿俨然著作遗风 。

“八文龙”就是陈逊、陈俨、陈度、陈渐、陈冰、陈岳、陈续、陈延年,一个个都是胸罗书史腹典坟的达官显贵,后来都分别到各地去作官了。其中陈岳因编成《唐书》一百卷,而官至史部的尚书。“九才子”就是陈乔、陈省、陈象、陈诰、陈策、陈碧、陈位、陈谂、陈延芝,一个个都是词赋敏捷、下笔万方的文章高手。在各州各府或朝中各部门任职多年。南唐开元三年(公元939年)陈乔出任太常侍卿,掌管殿试,考定天下博士贤才,就是“九才子”的杰出代表。从这一代起,义门陈氏人在朝中作官的一批批地多起来,义门陈氏的家族地位也愈来愈显赫。公婆大坵的田地每年收成都还不错,除了供祭祀先辈、优厚婆婆(年老的妇女)之外,不家节余。陈氏族长们又将累积起来的资金,专门建造了“寿安堂”相当于今天的“高干疗养院”,专供青壮时在朝廷或外地作官,年老体弱而告老还乡者使用,让们在家乡怡养天和,安度晚年。他们一个人茂龄白首、鹤发霜鬃,老有所养,成为义门陈氏一道新的风景线。据传记,宋代一次回乡怡养的朝中大官就曾有十八位之多。专辟“公婆大坵”这样一宗田产,既可以看出义门陈氏管理者在经营家族产业过程中的长远意识和大局观念,更以“义冠天下”而名不虚传。使封建士大夫们真正有个“达则兼治天下,穷则独善其身”的理想场所,解除了陈氏士子们的后顾之忧。大风大浪中,家族永远是自己平安愉悦的港湾。这样好的退休养老保障措施,给陈氏子弟在外为官,勤政廉洁,“不纳不义之财”,不取非份之利“,提供了良好的宗族生活环境,也是义门家风中极具闪光的文化传统之一。找遍中华民族有文字记载的其它任何姓氏大族,还没有这样优待告第还乡官史的公场所呢!

六、义感天兵

话说后周大将军越匡胤领兵东征西讨,其弟赵光义辅佐军中,所向披靡。后周天子紫世宗乃文弱书生,坐享其成。一日,兵至陈桥驿,全军不领而止,三军将士拥立赵匡胤身着黄袍,受君臣之礼。赵匡胤看了看后周天子紫世宗,连说:“不可,不可!”紫世宗见军心所向,自己又势单力孤,挥泪脱下黄龙袍,表示愿意禅让贤明,赵光义披坚执锐,从天子手上接过黄龙锦袍,披到其兄身上,率先叩头,高呼万岁。16万将士齐刷刷地顺应天意。紫世宗也得到丹书铁券1份,永享天朝特权。从陈桥兵变中黄袍加身的宋太祖心有所感。口里自言自语:“陈桥拥我,我不负陈”。因为这里毕竟是他由将军而为天子的第一步呀。天宝八年,赵匡胤派兵攻下金陵,在金陵城外俘虏了只会吟诵风花雪月的南唐后主李煜,让他去悲叹“故国不堪回首月明中”,结束了南唐的统治,并以摧枯拉朽之势向西横扫,连破安庆、芜湖等重镇,兵至江州,即今九江城下。江州城墙破旧,无险可守,但士气高昂,众志成城。号称“天兵”的大宋部队在这里展开了一场激战。当时,义门属南唐管辖,原名永清村,唐昭宗大顺二年受皇封,赐立“义门”,后称义门陈。不巧,这次西进的宋军攻打江州时,陈氏有陈崑七兄弟被围困在江州城中,他们有家不能归,有国不能投,横下一条心,参加到保卫江州城的战斗当中,最后又都失散了。城破之时,城内稍的抵抗能力的青壮年都忆死伤殆尽,常乐里义门村(即今车桥镇义门村)的父老们都以为凶多吉少,谁知他们七兄弟殊途同归,一个个平安无恙,各自向家人倾诉着他们的遭遇。老大在弹尽粮绝时对天大笑:“李唐气数已尽,非我不尽职也”。正要拔剑自吻,被大宋兵士把长剑击落,作了俘虏。大宋将领知是义门陈氏的男儿,法外开恩,赦免其罪,准其回乡。老二城破后,放下武器,将死伤将士的遗体拾掇整齐,清理战场,以仁人之道处理善后之事,受到宋军辖免。老三见宋军入城,带领城中百姓把烧着的粮仓用水浇灭,衣服烧了一个又一个窟洞,脸上被焦灰抹着不成人样,宋军看到这情景,鉴于“民以食为天”,不分长幼,一概放生。老四在城破这时,背着一瞎眼的老太婆在街巷中穿梭奔跑,过往宋军皆不问不咎,直到城外。老五见天兵无法抵抗,主动弃甲丢戈,来到一所学馆,跟一群学童讲课,在黑板上写关“良禽择木而栖,良臣择主而仕”,字斟句酌地解释。宋军中一位将军侧耳细听,觉得道理虽深,也合时势,于是就把他放了。老六长得矫小清瘦,面宠白晰,在城中一位大嫂家借了身妇女穿的衣服,混在出城的乡下妇女群中,逃回了义门。只有老七,年少气盛,性格刚烈,宋军要砍他的脑袋,他高喊:我要向南边,拜别我的父母兄弟。吵闹声惊动了宋军一位高级将领,当得知他的身份后,不仅给他松了绑,而且发给他十两银子和一捆“安民告示”,准其还乡务农,并作出宣传,稳定一方秩序。当义门陈太公听完七兄弟的叙说后,告诫族人要感谢仁义之师,拥护赵宋江山。因此从一开始,义门陈氏就是宋天子册下一大名门望族。

七、义门陈氏不分“梨”

公元1026年,宋仁宗宣义门陈的第七任家长陈兢入朝,赐梨一个,鸽一只,陈兢谢恩后当即一人把梨子吃了,仁宗问陈兢“为何独吞?”兢曰:“义门陈氏不分梨(离)。”仁宗点头赞赏。兢将鸽子一只带回家中和酒,合家三千余人共尝,使者问兢“为何一鸽合家共尝?”兢答曰:“陈氏一门感知天恩加厚矣,世代好鸽(合)以谢天恩。”使者复奏,仁宗赞曰:“诚哉,义门也。”

碎鸽和酒。酿酒是义门陈氏产业中的一大特色。古代诗词中的“朗吟品陈酒、雅叙有高朋。”“待客开陈酒,留僧煮嫩蔬。”其中,“陈酒”不仅是指陈年老酒,也是实指义门陈酿。过去没有什么注册商标的保护法,更不拘泥它的品牌价值,但是在酿的技术上只限族门之内,一般不会轻易外传。

义门陈氏过去曾有自己规模较大的酿酒作坊一座,始建于唐代广明元年,传说取用神农井的甘泉,用优质粮食在五谷台上的土酒池中,酿造了九九八十一天,才得到一种上等的贡品琼浆。由于质料讲究,酒量不多,因而为宫廷所专有,老百姓难得一尝。究竟好不好,只有天知道。公元993年,宋太宗赵光义诏见义门陈氏的家长陈兢,赐给他一梨一鸽。陈兢当即把梨子给吃了。鸽子却揣在怀中。太宗问他为何一人独享,陈兢说:“义门陈永不分离(梨)。”鸽子被带回家中,陈兢召来管家几人,说明用意,谢过皇恩,将鸽子捣碎,和到一缸新酿的普通酒里,合门三千九百余人共尝其味,人人分享这一皇恩。后人称赞这一举动是“陈酒和鸽,满门好合。鸽和陈酒,义门长久。”

说来也怪,就象电影《红高梁》演的那样,本来索然寡味的高梁酒,给主人公撒上了一泡尿,就变得异香扑鼻,馋虫欲滴,成为一种好酒。这普通陈酒渗入鸽汁后,色、香、味、质都有很大改变,因而别有一番新滋,从而走出了宫廷御酒的小圈子,在民间广为流传开来。有一年,义门陈人为感谢皇恩,带上三个桃子的特制陈酿上京面圣,天子饮后龙颜大喜,御笔一挥:“玉液醇厚耐品尝,空盏尚留满室香。风来隔壁引人醉,雨后开瓶百步芳。传闻琼浆天上有,不知何时到汴梁。今宵畅饮义门酒,恰似李白卧云床。”大学士苏轼和江南才子秦观同游庐山期间,曾为义门的东佳书院书帖题诗:“须臾担忧本无名,解除百忧有陈酿。”后人登上酒楼,在欣赏其墨宝的同时,又作诗:“宋朝东坡秦少游,对酌美酒话书楼。清香四溢常乐里,书贴陈酿两相留”。据传,清代乾隆皇帝下江南,喝到了义门陈酒,顺口说道:“三分明月杨州占,七成美酒义门香”。随行的大文豪纪晓岚先生当即予以笔记。以后清廷还下诏义门陈氏大力发展这一酒业,使经历了多次分庄之苦和流离之难的义门陈氏得以休养生息。到清光绪六年,义门陈年产陈酒约16.06万公斤,远销南昌、广州、夏门、南京、武汉等通都大邑。成为中国酒文化中的一朵奇葩。

义门陈酒话。近闻德安县正在挖掘各种资源,启动各种优势,使沉寂千年的义门陈酿步入市场,笔者在赞许之余,历览义门陈氏文化,呼唤这一名酒早日登台。 “天下陈氏旺自义门”,其始祖陈旺在车桥镇义门村的旺公山有迹可寻。据大量史料以及 陈姓宗谱和百家姓录像带记载,义门陈始于唐,兴于宋,曾聚族而居3900余口,老幼和睦相处,百犬同槽而食。义冠天下为世界奇观。 义门陈曾有自己的酿酒作坊,建于唐代广明元年,传说取用优质陈粮和神农井的甘泉,在五谷台的黄土塑成的的酒池中酿了九九八十一日,得到一种上等的贡品琼将,为宫廷所专用,老百姓难得一尝。这种酒艺在陈姓族人中流传到宋代淳化四年,即公元993年,当时宋太宗赵光义诏见义门陈的第七任家长陈兢,赐给他一梨一鸽。陈当即把梨子吃了,太宗问他为何一人独离享,陈兢说“义门陈永不分离(梨)”,陈兢把鸽子带回后,捣碎和到一缸酒里,同宗合门数千人共尝其味,人人分享这一皇恩。后人称赞这一举动是:“陈酒和鸽,满门好合。鸽和陈酒,义门长久。” 说来也怪,义门陈酿自那以后,别是一番风味,而且走出了宫廷御酒的小圈子,在民间广为流传起来,也许是加上了全鸽这种配料,色、香、味、质都有很大的改变。有一年,义门陈人为感谢皇恩,带上三担特制陈酿上京,竟至龙颜大喜,御笔题赠:“玉清醇厚耐品尝,空盏尚留满室香。风来隔壁引人醉,雨后开瓶百步芳。传闻琼浆天上有,不知何时到汴梁。今宵畅饮义门酒。恰似李白卧云床。”大学士苏轼和江南才子秦观游庐山期间,曾为义门书贴题诗:“须臾担忧本无名,解除百忧有陈酿。”后人登上酒楼,欣赏其墨迹,留诗日:“宋朝东坡秦少游,对酌品酒话书楼。清香四溢常乐里(车桥镇义门村),书贴陈酿两相留。”清代乾隆皇帝下江南,喝到了义门陈酒,赞称:“扬州美女闻天下,义门美酒天下知。”并诏令义门陈氏大力发展这一酒业,使经历多次分庄之苦、流离之难的义门陈氏人得以休养生息。到清末光绪六年,义门陈年产陈酒32.12万斤,远销南昌、广州、厦门、上海、武汉等通都大邑。 在这片酒文化浸透的土地上,中国书法家常务理事马骁先生和江国辉、吴道新等人在取得国家注册商标的基础上,投资85万元,租赁已经破产的食品厂, 聘请了酿酒高手,描绘着义门陈酿美好的未来。愿这一美好事业早现辉煌。

八、旺公选址

开元九年(公元721),正值唐玄宗即位后初展治国的宏图大略,已见成效,把唐王朝推向鼎盛时期,史称“元元盛世”。阔别朝堂 多年的陈伯宣因寻访老朋友马总(南康县知事),来到南康军(现星子县)。俗话说:庐山好景在山南,山南好景数秀峰。陈伯宣放眼秀峰和五老峰一带雄奇秀丽的风光,决定借老友一块宝地落脚生根,就此隐居在庐山圣治峰下,为西汉太史公司马迁的《史记》作注,使这部藏诸深山的绝世文稿,为天下学子所用,为世间苍生造福。十二年后,陈伯宣注成七十八卷,朝廷因他的文章著作之功而诏封为著作郎,他没有上朝任职,依然在庐山脚下安居乐业。其父因避乱尚在福建泉州,接到老五陈伯宣的家书,得知详情后,他和其他子孙也就陆续来到陈伯宣的新居所,齐集在一块创家立业,这里就是被人误为义门故里的“齐集里”(现九江县境内)。有一天,陈伯宣昼夜寝之里,突然梦见麒麟投怀,惊醒之后,忙向匡庐先生请教,先生说:“此乃好梦,主贵子也,后世必旺。”陈伯宣联想到南朝时远祖陈武帝霸先曾梦中吞日,后来,取代肖梁王朝而以陈为国,作了皇帝。看来,这也许是吉兆。晚上,儿子来向他报告,说自家新添一男丁,请父亲取个名字,陈伯宣很高兴,说:“新丁字天相,就叫旺儿,好吗?”。这是伯宣依匡庐先生之言而确定下来的。他儿子说:“就依父亲”。这就是所谓“始迁义门义门始祖,旺盛陈氏陈氏旺公”的陈旺的诞生。伯宣的这个孙子天相,委实不比常人。长大后,他不仅继承了祖父陈伯宣的文脉才气,少年得志,于宝应元年(公元762年)荣登进士及第,敕授承议郎,与祖父官阶齐等,而且敢于出任地放行政长官,管理一方州县。宝应十四年(公元779年),为江州牧,相当于现今九江市副市长,兼知德安事(德安县县长)。陈旺走遍德安的山山水水,一天,他率领手下人役乘官轿来到艾草坪(当时称常乐里永清村,现在称车桥镇义门村)。陈旺下得轿来,放眼望去,前有金鸡岭、打鼓山,左有东皋山,右有凤凰山、麒麟峰,山上苍松翠竹,寺庙点缀,沃野田园芳草繁茂,小桥流水,塘堰棋布,是一块繁衍生息的好地方。决定把自己一家迁来艾草坪,设立官庄,称作义门庄。于唐元和十二年(公元817),正式建庄。同时,陈氏其它人众依然还保留齐集里一方故土。陈旺做官官声好,持家家风正。他总是以“百善孝为长、百恶淫为先”等封建正统思想教育后代,以“为官者崇仁、为民者崇义”来鞭策后辈。自他而下。连续四代单传“旺生机、机生感、感生兰、兰生青”。但代代都是进士及第,位列国公。其中有史可考的有陈机于兴元元年进士,仕中书门下,宋赠燕国公;陈感于永贞元年进士,敕授迪功郎,宋赠鲁国公;陈青于长庆四年进士,出为万年尉,宋赠齐国公。这就是所谓“祖孙同朝进士,封号皆为国公”的佳话。

由于陈旺品学兼优,家国两治,年寿八十多岁,可以说是德高望重之人,所以义门陈氏人都叫他“旺公”。说来也巧,旺公不仅为自己和后辈选择了一处生养繁衍的地方――艾草坪,同时也为自己选择了一处死后安息的地方――东皋山。

那是旺公逝世后,家人们为其选择墓地,选了几个地方,就是牵不了向,定不了位。眼看出殡的良辰将过,八仙们抬着、子孙们抚着旺公出了庄,沿东皋山山间小路缓缓前行。突然,一阵电闪雷鸣过后,接着是狂风暴雨,把送殡队伍淋得一个人象落汤鸡,不能前行。大家不得不放下灵柩,或在原地不动,或到大树下避雨,等候雨过天晴,再往前走。过了一会儿,雨停了,太阳从云层缝隙中露出脸来,象个开个口一样,刚下过的山水冲到路边沟坑,形成一条河。突然,哗啦啦一声巨响,山体突然滑坡,把旺公的灵柩恰恰掩埋了,且喜人员并无一人受到伤害。当时,人们称之为“天葬”。如今,陈氏后人也只知旺公埋在东皋山,这山也叫“旺公山”,可是旺公坟茔的准确位置,谁也说不上。陈氏后人陈泰,时任宋朝户部侍郎,曾为题诗《旺公墓图》可以作证:

“太阳开口穴若河,任取心中脉于窝。天葬其茔非深广 子孙蛰蛰永登科。”

九、谷不生虫

朝天圣年间,义门陈氏家长陈泰上奏义门历朝以来的种种事迹情况时说到过:因义门陈氏人多家贫,田畴不广,供给不足,每年夏天需讨借四千石粮食才能度过春荒,全家都喝稀饭,以菜充饥。一日早朝,为了鼓励百姓安居乐业,皇上下旨,每年接济四千石粮给义门陈这个大家庭,当时陈氏管家陈旭谢过龙恩,只接受了一半,说:“惜而食可以及秋”。皇上赞曰:“诚哉义门也”。

义门陈举家数千口,在德安邹桥、唐溪、车桥、宝塔等乡有多处庄田。话说德安县城义峰山带,除了陈氏的田庄外,同时还有邱、万、李、张、余等十余家田庄的农田,交错耕种,你中有我,我中有你。每到秋天,成群的蝗虫由天而降,黑压压地来,呼啦啦地去,好端端的稻谷,不要半顿饭的功夫,就被糟蹋得精光。老百姓真是叫天天不应,叫地地不灵,一年辛辛苦苦,种出点谷子,瞬间就泡了“蝗汤”。

有的人烧香拜菩萨,没有用。有的人围住田埂,用破布片扎在竹竿头上赶,赶了前面,来了后面,赶了左边,来了右边。蝗虫成灾并不亚于水火为害。上了年岁的老人也许比我们更清楚。那时,又没有农药可打,只有听天由命,任蝗虫摆布。说来也怪,蝗虫好像知人性,崇仁义,竟然鬼使神差一般,别的姓氏田里有蝗虫,义门陈氏田庄的田里就没有,即使相邻的田块,虫就是不进陈氏田里去。义门人的田里真是种谷得谷,种豆得豆,一片生机,连续四个好丰年。民间对此事传为奇闻。

(摘自《福建义门陈》)