中国戏剧是通过演出故事来反映社会生活中的各种冲突的艺术,是以表演为中心的文学、音乐、舞蹈等艺术的综合。是中华民族文化的一个重要的部分,在世界剧坛占独有特殊的位置,中国古典戏剧与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。

中国古典戏剧的形成,其起源实不可考,目前有多种假说。比较主流的看法有二:一是原始宗教的巫术仪式,比如上古中文,"巫"、"舞"、"武"三字同源,可能是对一种乞求战斗胜利的巫术活动的合称。即戏剧的原始形态。二是劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演,这种说法主要依据是古希腊戏剧,它被认为是起源于酒神祭祀。在中国,最早可追溯到秦汉时代。但其过程是漫长的,到了宋元之际才得以基本形成。在漫长的发展过程中,曾先后出现了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏及近、现代戏曲等基本形式。

在我国传统戏剧中,以历史上某些人和事为题材面改编的剧目很多,从《左传》至《清史稿》的各代史书中几乎都可以找到。通过戏剧的表演形式,星星点点的将几千年来的历史轮廓展现出来,使人们在看戏中增强对中国历史的了解。尽管此种了解是朦胧的,甚至是虚实莫辨的,但毕竟是中华历史文化的一种传播,总比当“史盲”要好。这就是我国传统戏剧的魅力所在。不论时代怎样变迁,甚至禁演传统戏,都阻挡不了传统戏剧的影响、传承和发展,因为它的根深深植于中华民族的心灵之中。

高姓先人在中国戏剧的形成、发展过程中,无论是戏剧创作,还是演出骨干,或是舞台的高姓人物形象,都起到了举世瞩目的重大作用。

一、宋元南戏和明清传奇。

宋元南戏是北宋末年和南宋初年,在浙江的温州,福建的泉州、福州一带形成的。而明清传奇,则是由宋元南戏发展而成为的戏曲形式。它产生于元末,在明初流传,嘉靖盛行,万历极盛。高则诚、高濂,都是南戏创作的重量级人物。高则诚被誉为“南戏鼻祖”。

高明,1305生,字则诚,一字晦叔,号菜根道人,人称"东嘉先生",浙江瑞安人。出生书香门第,翰墨世家,少博学,精《春秋》,工书法。是一位世界文化名人。1344年)参加乡试中举,次年又中进士,从此进入仕途。历任处州录事、江浙行省丞相掾、浙东军幕都事、绍兴府判官、江南行台以及福建行省都事等职。为官清介廉明,敢忤权贵炎势,调护百姓。曾平反许多冤狱,核实平江圢田,免去稻米四十万石,民赖以安。元末方国珍据浙东,曾邀留不从。1356年左右,辞官归隐,寓居鄞县,今属浙江宁波栎社沈氏楼,潜心于《琵琶记》的创作。《琵琶记》讲述的是一位书生蔡伯喈在与赵五娘婚后想过幸福生活,其父蔡公不从。伯喈被逼赶考状元后,又被要求与牛丞相女儿结婚。虽不允,但牛丞相不从而依之。当官后,家里遇到饥荒,其父母双亡,他并不知晓。他想念父母,欲辞官回家,朝廷却不允。赵五娘一路行乞进京寻夫,最后终于找到,并团圆收场。这"三不从"是高明重点刻画蔡伯喈全忠全孝的关目。总体上看,作者主要是宣传忠孝君臣的封建道德。对于当时的黑暗现实,诸如如牛丞相的专横,也有所批判,把戏写得很是动人。《琵琶记》的人物很有个性,其主要人物已成为艺术典型。赵五娘是全剧中最为光辉的人物,是一个贤孝妇的形象。丈夫进京赶考,她独自一人在家侍奉公婆,承担起家庭的全部重担。饥荒年间,她把可怜的救济粮留给公婆,自己却在背后偷偷吃糠。公婆死了,无钱买棺材,她剪下头发,沿街叫卖。无钱请人埋葬公婆,她麻裙包土,全筑坟墓。然后描容上路,进京寻夫。在极度艰难的环境中,她含辛茹苦,任劳任怨,悄悄地作出自我牺牲,以柔弱的肩膀,承担起生活重担,既尽了心,又尽了力。在赵五娘身上体现出中华民族多方面的优秀品德。她是一个光彩照人的贤孝妇形象。正因如此,赵五娘的形象才长期活跃于舞台,流传于人间。蔡伯喈被塑造成贤孝子的形象,又是一个有情的丈夫。他在京城,处于富贵生活之中,并没有忘掉父母的养育之恩。他还时时想到父母的衣食冷暖,担心父母在家挨饥受饿,还设法给父母寄钱寄信,处于锦衣玉食之中,他还有一颗对父母的爱心,还保存有骨肉之情。比之于那些投靠权贵,认贼作父,忘恩负义的衣冠禽兽来说,他确是一个有品德,有孝心的儿子。他被迫招赘牛府,生活在温柔之乡,但他时时想着家中的妻子赵五娘。他并没有因赘入牛府就忘却自己的糟糠之妻,还是那样一往深情的爱她。他是一个忠于爱情,有良心,有善心的丈夫。蔡伯喈的形象,也是颇为感人的。不过这只是表面现象,面对他的岳父大人,他连据理力争一下都不敢,是否懦弱了点呢?虽然赵五娘、蔡伯喈的形象中,也有愚孝的成份,但是瑕不掩瑜。张广才也是一个成功的形象,他是中华民族优秀品德"义"的化身。饥荒年间,他将得到的救济粮分一半给赵五娘,帮助她一家度日。蔡公蔡婆死后,他又赠送棺材,帮助这个弱女子葬送公婆。他救人于危难之中,有恩于人还不图报答。他那颗同情苦难之心,救人危难之心,助人为乐之心,是中华民族的善良之心,仁爱之心,无私之心在闪闪发光。因此,张广才的形象就成了千百年来人们歌颂的形象。

因此,作品问世后,蜚声剧坛,达到“演习梨园,几半天下”的盛况,成为元末剧坛上一朵璀璨夺目的鲜花。从明以来六百多年,代有刻本,流传不衰。《琵琶记》是我国南戏史上第一部由"名公"文人作者参与创作的戏文,代表了南戏艺术的最高成就,是宋元戏文的终结和明清传奇的先声,它的诞生标志着南戏创作艺术上的成熟,是传奇的典范之作,对后世传奇的发展影响深远,被誉为"南戏之祖"、“传奇之祖”。

所作除《琵琶记》外,还有《闵子骞单衣记》戏文一种,失传;并有诗文《柔克斋集》二十卷,也已散佚。现仅存诗、文、词、散曲五十馀篇。

为了纪念这位文化名人,弘扬瑞安的优秀文化传统,近年来,瑞安市成立了高则诚研究会,并在高则诚的故乡――阁巷镇柏树村,修建了一座高则诚纪念堂。

高濂,明代戏曲作家。字深甫,号瑞南。浙江钱塘人。曾在北京任鸿胪寺官,后隐居西湖。高濂所作传奇戏曲《节孝记》,分上下2卷,包括两个剧本。上卷《赋归记》写陶渊明辞官归隐的节操;下卷《陈情记》写李密侍奉祖母的孝道。《玉簪记》描写女道士陈妙常与潘必正的爱情故事。故事素材来源于《古今女史》。写南宋时陈娇莲与母亲避金兵乱,途中走失,娇莲入金陵城外女真观为女道士,法名妙常。观主之侄潘必正应试落第,不愿回乡,也寄居观内。一日妙常乘月明弹琴,潘生寻琴声来访。潘生奏〔雉朝飞〕,妙常奏〔广寒游〕,情意愈合,潘生遂以情挑,妙常以礼相拒。又一日,妙常在屋中假寐,潘生来访,在书桌上得妙常题情诗,遂共明心愿。一夜,潘生赴约会途中,被姑母训诫,又逼他早日赴试,并亲送至江畔。妙常私雇小舟,追赶上潘生,以玉簪为表记相赠,潘生酬以鸳鸯扇坠,二人相泣而别。后潘生及第授官,得以成婚。全剧共34出,成功地表述了人物的心情,没有雕凿、堆砌的痕迹。是一出长期流传演出的名作。所作传奇戏曲还有散曲。现存小令十余支,套曲十余套,见于《南词韵选》、《南宫词记》、《吴骚合编》、《词林逸响》等书。此外,有《雅尚斋诗草》初集、二集,《芳芷楼词》和《遵生八笺》等。

二、元代杂剧

元代杂剧也叫北曲杂剧。最早产生于金朝末年河北真定、山西平阳一带,是中国戏曲的第一个黄金时代。古人把元曲与唐诗、宋词并称。《全元曲》,收入了高文秀、高茂卿、高明、高安道、高栻、高克礼等的著作,这些都是有特别影响的作品。其中最为突出的:

(一)是高文秀。高文秀,东平(今属山东省)人。元代戏曲作家。府学生员,早卒。擅作曲。他是个多产的青年作家,所作杂剧,现知有34种,数量之多仅次于世界文化名人戏剧大家——关汉卿,故有“小汉卿”之称。其剧作题材广泛,其中水浒戏最多,关于写黑旋风李逵的戏就有八种之多。现存有杂剧《双献功》、《渑池会》、《襄阳会》、《遇上皇》、《谇范睢》,其中以《双献功》成就最高。

《双献功》是以水浒英雄李逵为主角的杂剧。写李逵下山保护郓城县孙孔目与妻子郭念儿到东岳庙进香还愿。孙妻郭念儿与权豪势要白衙内私通,约定在进香路上一起潜逃。白衙内竟然随意借个大衙门坐堂,待孙孔目来告状时,借机把他打入死囚牢里。李逵知道此事后,并没有鲁莽地抡起板斧去劫狱救人,而是扮做一个呆头呆脑的庄稼后生,去囚牢里给孙孔目送饭,以笨拙的言行麻庳牢子,并骗其吃下放了蒙汗药的香饭,然后救出孙孔目,放走押在牢里的其他人。第二天,李逵又乔装打扮成一个“伺候人”,混进白衙内家中,趁白衙内醉眼朦胧,让人添酒之际,杀死白衙内与郭念儿,提着两个人头上梁山献功。这出戏突出反映了当时社会的黑暗,通过李逵只身深入敌人营垒,智劫牢狱、府衙杀奸等矛盾冲突,以及粗人用细这一喜剧性的安排,刻画了李逵在这一特定戏剧冲突的环境中,所表现出的勇敢而机智的性格特点,歌颂了李逵不畏艰险救人危难的高贵品质。

高文秀的另一杂剧《渑池会》,后人演出时也称《将相和》是根据《史记》中《廉颇蔺相如列传》的内容编写的。其剧情大意是写战国时期赵国蔺相如在渑池会上,击败秦王,完璧归赵,维护了赵国的利益和尊严,赵王封蔺相如为上卿,廉颇对此不服,不愿与他同列,派人毒打蔺相如一顿。蔺相如以国为重、公而忘私的行为,使廉颇深受感动。于是,廉颇知错改错,负荆请罪。它通过对蔺相如以国为重的崇高品德和廉颇勇于改过的精神的描写,表现了团结御侮的主题思想。

(二)是高克礼。高克礼,字敬臣,号秋泉,河间(今属河北省)人,一作济南(今属山东省)人。曾任县尹,至正八年任庆元(今属浙江省)理官。治政以清净为务,不为苛刻,以简淡自处。与乔吉、萨都刺、杨维桢交游,年辈当亦相若。事见《录鬼簿》、《赤城别集》卷二《重见推官厅记》、《元诗选·癸集》。工小曲乐府,名噪一时。明·贾仲明吊词称:"碧桃红杏说高蟾,黄阁风流夸士廉,铨衡权谁宗行俭。文章习子瞻,任县宰才胜江淹。生子学双渐,娶妻如蔡琰。秋泉公,归去陶潜。"明·朱权《太和正音谱》将其列于"词林英杰"一百五十人之中。克礼工古今乐府,有名于时。尝和杨维桢西湖竹枝词。所作散曲,今见雁儿落过德胜令二支。突出的有:

小令【越调】黄蔷薇过庆元贞 。燕燕别无甚孝顺,哥哥行在意殷勤。三纳子藤箱 儿问肯,便待要锦帐罗帏就亲。唬得我惊急列蓦出卧房门,他措支剌扯住我皂腰裙,我软兀剌好话儿倒温 存: "一来怕夫人,情性哏,二来怕误妾百年身。 "又不曾看生见长,便这般割肚牵肠。唤奶奶酩子里赐赏,撮醋醋孩儿弄璋。断送得他萧萧鞍马出咸阳,只因他重重恩爱在昭阳,引惹得纷纷戈戟闹渔阳。哎,三郎,睡海棠,都则为一曲舞霓裳。

【双调】雁儿落过得胜令 。新愁因甚多?浅黛教谁画?倦将珊枕攲,款要朱 扉亚。 月明闲照绿窗纱,酒冷重温白玉斝。五花骢系何处垂杨下,少年心亏负杀、亏负杀。不恨你个冤家, 高烧银蜡,宽锦绣榻,今夜来么?寻致争不致争,既言定先言定。论至诚俺至诚, 你薄幸谁薄幸?岂不举头三尺有神明,忘义多应当罪名。海神庙 见有他为证,似王魁负桂英。碜可可海誓山盟。缕带难逃命,裙刀上更自刑,活取了个年少书生。

(三)高安道。高安道约元英宗至治初前后在世。生平事迹无考。其一生甚为落拓,怀才不遇。工作曲,散布四方。有御史归庄南吕小曲,已佚。元·钟嗣成《录鬼簿》将其列于"方今才人闻名而不相知者"四人之中。明·朱权《太和正音谱》将其列于"词林英杰"一百五十人之中。突出的折叠有:

【仙吕】赏花时。香爇龙涎宝篆残,帘卷虾须春昼闲。心事苦相关,春光欲晚,无一字报平安。【尾】意无聊,愁无限,花落也莺慵燕懒。两地相思会面难,上危楼凭暖雕阑。畅心烦,盼杀人也秋水春山!几时看宝髻蓬松云乱绾?怕的是樽空酒阑,月斜人散,背银灯偷把泪珠弹。

【般涉调】哨遍嗓淡行院

暖日和风清昼,茶馀饭饱斋时候。自汉抱官囚,被名缰牵挽无休。寻故友,出来的衣冠济楚,像儿端严,一个个特清秀,都向门前等候。待去歌楼作乐,散闷消愁。倦游柳陌恋烟花,且向棚阑玩俳优。赏一会妙舞清歌,瞅一会皓齿明眸,躲一会闲茶浪酒。

【耍孩儿】诧跋的单脚实村纣,呼喝的担俫每叫吼。瞅粘的绿老更昏花,把棚的莽壮真牛。吹笛的把瑟歪着尖嘴,擂鼓的撅丁瘤着左手,撩打的腔腔嗽。靠棚头的先虾着脊背,卖薄荷的自肿了咽喉。

【七煞】坐排场众女流,乐床上似兽头,栾睃来报是些十分丑。一个个青布裙紧紧的兜着奄老,皂纱片深深的裹着额楼。棚上下把郎君溜,喝破子把腔儿莽诞,打讹的将纳老胡彪。

【六】撺断的昏撒多,主张的自吸溜,几曾见双撮泥金袖。可怜虱虮沿肩甲,犹道珍珠络臂耩。四翩儿乔弯纽,甚实曾官梅点额,谁肯将蜀锦缠头。

【五】扑红旗裹着惯老,拖白练缠着月曲月秋,兔毛大伯难中瞅。踏鞒的险不桩的头破,翻跳的争些儿跌的迸流。登踏判躯老瘦,调队子全无些骨巧,疙痘鬼不见些搊搜。

【四】捎俫是淡破头,口昼佅是饿破口,末泥引戏的衠劳嗽。做不得古本酸孤旦,辱末煞驰名魏、武、刘。刚道子世才红粉高楼酒,没一个生斜格打到二百个斤斗。

【三】妆旦不抹彪,蠢身躯似水牛,嗓暴如恰哑了孤桩狗。带冠梳硬挺着粗脖项,恰掌记光舒着黑指头。肋额的相迤逗,写着道翩跹舞态,宛转歌喉。

【二】供过的散嗽生,嗟顶老撇朗兜,老保儿强把身躯纽。切驾的波浪上堆着霜雪,把关子的栲门上似告油。外旦臊腥臭,都是些唵口替砌末,猥琐行头。

【一】打散的队子排,待将回数收,搽灰抹土胡?#93;僽。淡翻东瓦来西瓦,却甚放走南州共北州。凹了也难收救,四边厢土糁,八下里砖彪。

【尾】梁园中可惯经,桑园里串的熟。似兀的武光头、刘色长、曹娥秀,则索赶科地沿村转疃走。

皮匠说谎:十载寒窗诚意,书生皆想登科记。奈时运未亨通,混尘嚣日日衔杯,厮伴着青云益友。谈笑忘机,出语无俗气。偶题起老成靴脚,人人道好,个个称奇。若要做四缝磕瓜头,除是南街小王皮。快做能裁,着脚中穿,在城第一。

耍孩儿:铺中选就对新材式,嘱付咱穿的样制。裁缝时用意下工夫,一桩桩听命休违。细锥粗线禁登陟,厚底团根教壮实。线脚儿深深勒,靿子齐上下相趁,革翁口宽脱着容易。

【七煞】探头休蹴尖,衬薄怕汗湿。减刮的休显刀痕迹,剜裁的脸戏儿微分间短,拢揎得腮帮儿省可里肥。要着脚随人意,休教脑窄,莫得趺低。

【六】丁宁说了一回,分明听了半日,交付与价钞先伶俐。从前名誉休多说,今后生活便得知。限三日穿新的,您休说谎,俺不催逼。

【五】人言他有信行,谁知道不老实,许多时刬地无消息。量底样九遍家掀皮尺,寻裁刀数遭家取磨石。做尽荒獐势,走的筋舒力尽,憔的眼运头低。

【四】几番煨胶锅借揎头,数遍粘主根买桦皮,喷了水埋在糠糟内。今朝取了明朝取,早又催来晚又催。怕越了靴行例,见天阴道胶水解散,恰天晴说皮糙燋黧。

【三】走的来不发心,燋的方见次第,计数儿算有三千个誓。迷奚着谎眼先陪笑,执闭着顽心更道易。巴的今日,罗街拽巷,唱叫扬疾。

【二】好一场恶一场,哭不得笑不得,软厮禁硬厮拼却不济。调脱空对众攀今古,念条款依然说是非。难回避,骷髅卦几番自说,猫狗砌数遍亲题。

【一】又不是凤麒麟钩绊着缝,又不是鹿衔花窟嵌着刺,又不是倒钩针背衬上加些功绩,又不是三垂云银线分花样,又不是一抹圈金沿宝里。每日闲淘气,子索行监坐守,谁敢东走西移。

【尾】初言定正月终,调发到十月一。新靴子投至能够完备,旧兀刺先磨了半截底。

高茂卿。高茂卿,今河北涿州市人。约洪武中前后在世。其作品虽仅存《翠红乡儿女两团圆》一种,见著于《录鬼簿续编》。此剧是武汉臣《老生儿》杂剧的改作本,与高茂卿约同时的杨文奎、杨景贤也分别作了一本《两团圆》,可见该剧题材在当时很受欢迎,而高茂卿的剧作得以流传,足见其有可取之处。青木正儿《元人杂剧概说》评此剧说:“《儿女团圆》比《老生儿》结构复杂。《老生儿》是叙一个家庭的波澜,《儿女团圆》是使两个家庭交错起来。……此剧写农村人情风俗,极有曲折波澜。事虽造作,可是连络得很好,一点儿也不觉得不自然,场面始终保持紧张,结构的巧妙,更凌驾《老生儿》”。现择二折如下。

第一折。

【梧叶儿】我听说罢着我醒如醉可便唬的我来心似呆(云)哥你不知道王兽医是个不良的人他问你父亲借具牛你父亲不曾借与他他记这些冤仇阻隔您这父子的情也。(唱)我急慌里着些闲散话儿遮。(带云)王兽医哎(唱)他是个不睹事的乔男女你便横枝儿待犯些口舌那厮敢平地下锹撅(带云)哎哥也则你休听他这酒魔的汉哥(唱)一谜里便胡诌乱说。

【太平令】莫怪他泥中隐刺(俞循礼云)俺是绝户的。(正末唱)他又不曾道节外生枝。也不索丁一卯二。(俞循礼云)都是王兽医来。(正末唱)且休问甚么张三波李四。咱两个老儿到死时令这个小厮我着他两下里居丧拜祀。

第四折

【浪里来煞】这施恩不在年纪老哎!扭打不必性儿劣。(带云)王兽医你好狠也呵。(唱)把俺这连枝树可怎么一时截若是咱不烦恼则除心似铁。非干俺便忒着那疼热大刚咱这人生最苦是离别。(同下)(王兽医云)也是你苦尽甘来。(正末唱)

【牧羊关】这厮故意的将人吵入门来便撒赖他吃的醉沉沉放浪形骸。你看他行不动东倒西歪哎哟!你觑他立不定天宽地窄。(福童云)叔叔你无现钱将那远年近岁欠下的文书将来与俺两个索去。(王兽医做口扯文书科)(福童云)你慌做甚么(正末唱)当日那举债钱是咱亲放今日个要文书做您家财。至如我七十三八十四(带云)哎!贼丑生每也(唱)惯的您来千自由百自在。

(五)高栻。高栻,燕山人。与张可久(元朝著名散曲家、剧作家)同时。生平不详。明·朱权《太和正音谱》将其列于“词林英杰”一百五十人之中。

小令

【双调】殿前欢 题小山

《苏堤渔唱》小奚奴,锦囊无日不西湖。才华压尽香奁句,字字清殊。光生照殿珠,价等连城玉,名重长门赋。好将如意,击碎珊瑚。

套数

【商调】集贤宾 怨别倚帏屏数声长叹息,思往事泪淋漓。坐不稳神魂飘荡,睡不宁鬼病禁持。数归期曲损春纤,盼回程皱定双眉。要相逢则除是枕席间魂梦里,几曾经这场憔悴。歌残金缕词,酒尽了凤凰杯。

【逍遥乐】悬悬在意,受了些万苦千辛,几曾歇一时半刻。我这里展转的疑惑,越思量越越的难为。这些时玉减香消添了病疾,冷清清独自孤栖。赤紧的关山路远,一去无音,搁不住双眸泪垂。

【金菊香】盼青鸾不至阻了佳期,想黄犬无音失了配对,望锦鳞落空绝了信

息。似醉如痴,瘦肌肤裙褪了小腰围。

【梧叶儿】两情似酥和蜜,一心似鱼共水,同衾枕效于飞。早忘了山盟海誓,更和那星前月底,到如今怨他谁?这烦恼则除是天知地知。

【醋葫芦】这些时病恹恹骨似柴,闷昏昏心似痴。恰便似随风柳絮不沾泥,一会家魂灵儿在九霄云外飞。捱一日胜添了一岁,迟和疾早晚一身亏。

【幺】想当日对神前碜可可的言誓盟,告苍天一桩桩说就里。全不想往日话儿依,过三秋尚然犹未回。你那里偎红倚翠,想着他百般聪俊有谁及。

【后庭花】空闲了翡翠帏,消疏了莺燕期。生拆散鸳鸯会,硬分开鸾风栖。痛伤悲,更阑之际。明朗朗照闲阶月色辉,昏惨惨伴离人灯焰微。麝兰散冷了翠帏,绛绡裙松了素体,?鲛绡淹枕席。纱窗外风儿起,听铜壶玉漏滴。

【柳叶儿】呀,我便是铁石人怎睡?一思量一会伤悲。恰便似刀剜九曲柔肠碎,离恨天人难觅。相思病命将危,虽然你送了人当是么便宜。

【尾声】一简书和泪对,一篇词带愁寄。一桩桩一件件说从实,每日家望天涯则将那碧桃花树倚。也是我前缘前世,想人生最苦是别离。

三、清、近代地方戏

清代的地方戏是中国古典戏曲的第三个阶段。它和近、现代戏曲有着共同的艺术形式。“五四”新文化运动中,传统戏曲受到批判,进入了现代戏曲时代。京剧是清代地方戏发达的结果,成了“国戏”,到现在已有各类剧种360多个。剧团的著名濱员,演出的艺术形象都不乏高姓人。

剧团著名演员有京剧老生高庆奎。高庆奎(1890--1942)名镇山,字子君,北京人,原籍山西榆次。京剧名丑高四宝之子。幼坐科“祥庆和”科班,从贾洪林的叔父贾丽川习老生。十二岁登台。十七岁“倒仓”后曾一度当了“ 底包”,因兼搭名班,所以常与各流派名演员接近。这一时期他悉心揣摩贾洪林的唱、念、做及各大名流的优长,兼蓄汇通,为自己以后的自成一派打下了坚实的基础。他能做到不死学一个流派,善于突破行当,勇于改革创新,以杂学多收,渊深博广见长。他初宗谭派,嗓音复原后,更加甜脆宽亮,高亢激越,又吸收孙菊仙、刘鸿升的演唱特点,并借鉴老旦龚云甫、花脸裘桂仙之唱法,融会贯通,加以创新,形成独特的艺术风格,世称“高派”。演唱各派剧目时,常常引入不属于本剧目所属流派的唱腔、唱法,在自己的独有剧目中,更广泛的汲取各家之长。

高庆奎在老生之外,能演老旦戏、武生戏和铜锤花脸戏。又能在同一出戏中饰演不同身份、性格甚至不同行当的人物,如《鼎盛春秋》中,前演老生伍子胥、后饰花脸姬僚;全部《借东风》中,《群英会》演老生鲁肃、《借东风》演老生诸葛亮、《华容道》演红生关羽。高庆奎嗓音高亢,它的唱一气呵成,山川悲怆激昂之情,并创造了不同于谭派风格的“疙瘩墙”。念白铿锵秋津、顿挫有致。表情精细,做工深刻老练而不过火。因幼曾坐科,武功、工架及各种表演技艺都很出色。通过全面的表演刻画人物并注入强烈的感情,是高派的主要特色。高庆奎的嗓音高、亮、甜、脆,音域很宽,音色丰富,能演老生、花脸、老旦等几种不同行当的角色。其演唱气足神完,一气呵成;念白铿锵有力,顿挫有致;做工深刻细致,精于表情。他的唱念多用京字京音,尤善用大气口“满宫满调”、长腔拖板的唱法抒发人物感情,以求声情并茂的艺术效果。高庆奎的代表剧目有:《逍遥津》、《斩黄袍》、《辕门斩子》、《斩马谡》、《碰碑》、《胭粉计》、《赠绨袍》、《浔阳楼》、《七擒孟获》、《信陵君》、《史可法》、《哭秦廷》、《铡判官》、《掘地见母》、《钓金龟》、《独木关》等。弟子有李盛藻、李和曾、李宗义、宋宝罗、沈金波、白家麟、虞仲衡等。

传统戏剧中有关宋朝高琼和刘金定的剧目较多。说刘金定自幼于小涧灵山道观中学文习武,学成下山,带领附近青年除暴安良,保家护乡。周显得四年(公元957年),青年将军高琼(字君保,蒙城小涧镇高庄人)奉命自寿州去京师汴京搬取援军。途经双锁山,与刘金定交战,为刘金定品格高尚和超群武艺所感动。经过了解,互相爱慕,两人结为恩爱夫妻。《三下南唐》鼓词第十一至十五回。叙北汉刘王无故剿斩刘起芳满门,刘女金定起兵占据双锁山,出牌招夫,欲成大事。恰遇宋太祖亲征南唐兵败,遣高琼(高俊保)回朝搬取救兵。路经双锁山,怒挑招夫牌,并留辱诗。刘金定闻报观诗,遂生仰慕之意,单骑追赶。比武中高琼亦对刘金定产生爱慕之情,随刘上山,共谋南唐救主。此剧系小生、小旦唱、做、念、打并重戏。“梅花奖”获得者崔彩彩擅演此剧。剧本刊《蒲州梆子传统剧本汇编》第十七集。中国文采声像出版公司1999年出版崔彩彩主演此剧之VCD光碟。主要反映刘金定的剧目还有:《杀四门》、《火烧余洪》、《刘金定灌药》、《阴魂阵》、《观星》、《《刘金定归天》、《墓中产子》、《刘金定斩四门之“寿州救驾”》、《三下南唐》、《刘金定传奇》等。蒲剧、京剧、豫剧、越剧等都把其列为传统剧目,

宋朝《挑滑车》一剧,也很出名。说的是:南宋初年,金兵侵犯江南。岳飞与金兀术会战,岳飞的兵马被金兵围困在牛头山。(宋高宗赵构也被困在牛头山)。金兀术知道岳营的兵将骁勇善战,难以取胜,于是调来铁滑车,阻击宋兵冲出山口。双方交战时,高宠突出助战,大败金兀术,于是乘胜追击,在牛头山战场西北角遇金兵大营,以为是屯粮之所,单骑踏营。金军元帅哈铁龙以铁滑车阻拦。高宠奋不顾身,用枪连续挑翻了十一辆滑车,终因座下马匹力尽,挑第十二辆铁滑车时被压死。金兵滑车被破,抵挡不住,仓皇败走,岳飞大获全胜,解除了牛头山的包围。这出戏,长靠武生戏,又名《挑华车》、《牛头山》, 常与《牛皋下书》连演。故事取材于《说岳全传》第三十九回。

此剧初为武花脸应工戏,高宠勾红或黄三块瓦脸谱,扎黑靠。清末京剧前辈俞菊笙原工武净,后改工武生,把高宠的扮相做了改动,以武生相俊扮,扎蓝靠,头上戴扎巾盔。其的弟子中,有两位佼佼者:杨小楼和尚和玉。但两人却有不同之处,杨小楼扎蓝靠,尚和玉扎绿靠,被后继者沿袭至今。也有戴“千斤”的独家扮相。《挑华车》是武生的重头戏,南昆北昆都有此剧。剧中除有繁难的“起霸”、“走边”、“枪花”、“摔岔”、“僵尸”外,还要边舞边唱昆剧曲牌【粉蝶儿】、【石榴花】、【小上楼】、【叠字犯】。以前常与《牛皋下书》(唱皮黄)连演,现今舞台已经见不到了。长靠武生都要唱这出《挑华车》,杨小楼、尚和玉之后,高盛麟、李少春、厉慧良、王金璐、张世麟、杨盛春等均擅演此剧,并各具特色。他们的后学者也有不俗的表现,《挑华车》已成为久演不衰的武戏。高宠,南宋抗金将领,岳家军头号猛将,相传,高宠为宋初开平王高怀德之后。因知宋高宗牛头山被困,特奉母亲之命,前去保驾。路上遇上正押运粮草的牛皋,郑怀,张奎,高宠用一杆碗口粗的虎头枪,大战三人并处于不败之地,受三人的邀请,结拜为异姓兄弟。 高宠是岳飞手下的一员虎将,历史上高宠与陆文龙为岳飞帐下最强的两名武将。高宠是高思继的后代,高思继是五代十国第一名枪,他的孙子高怀德、高怀亮亦成为了北宋开国的英雄。只是传到后来,高家枪不如杨家枪了,高怀亮也改练了双鞭。倒是呼延瓒继承了高家枪,并把高家枪改成了呼家枪,传了下去。到了高宠这一代,竟然学到了失传已久的家传绝学,高家枪到了他手里又重现辉煌。

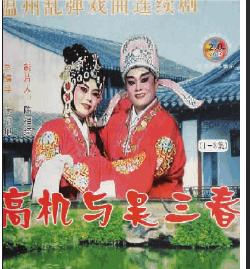

令人称道的还有,在浙南有一民间传说的故事。讲的是,一对青年男女为了冲破封建桎梏而双双殉情,被喻为浙南的"梁山伯与祝英台"。大意是:吴文达独生女吴三春善于刺绣,倾慕高机手艺高超,人品倜傥风流,经常下楼到机房观看高机织绸。日久生情,二人情投意合,引为知己。一年后,高机因母病即将离去,三春恋恋不舍,在丫环玲聪的安排下,二人在绣楼定情,愿生生世世永为夫妇。高机觉得两家门第悬殊太大,要结为夫妇决无可能,为此犹豫再三,但三春义无反顾,决定随高机私奔。在船老大黄三的协助下,二人夤夜乘舴艋舟离开龙泉到达江心屿。吴文达遍寻三春不得,严刑拷问玲聪,得悉三春已与高机私奔,便率领家丁追赶,在江心屿将高机擒获,解送县衙治罪,永嘉县令以"拐骗良家女子"罪为由,将高机判刑三年。文达将三春带回龙泉,准备另择豪门。三年后高机出狱,为探听三春消息,乔装卖绡客来到龙泉吴家,见吴家红灯高挂,多方打听,方知三春次日即将出嫁。玲聪认出高机,遂将此事告知三春,暗中将他招引进门。三春诚恐文达加害高机,便故布疑阵,命玲聪将金银暗藏于麦饼中持赠高机。玲聪引高机至厨下用饭,又暗藏哑谜于菜肴之中。高机误以为三春变心,愤然离去,路经桃花岭时,从麦饼中发现金银,回想菜肴中的哑谜,方知三春一片苦心,一时气塞心头,竟成疯颠。次日,三春迎亲花轿途经桃花岭,见高机疯疯颠颠,心痛如绞,以剪刀自裁于花轿之中。高机见三春为己殉情,也投江而死。明嘉靖年间,有人修改故事情节,说高机是一个手艺高超的织绸工人,长得英俊潇洒,他织的瓯绸平滑细腻而光泽鲜亮,在浙南一带十分出名,被称为"高机绸"。处州府龙泉县富商吴文达为了巴结府尹,拟用最为昂贵的"高机绸"作为庆贺府尹之母六十寿诞的礼品,遂重金礼聘高机前来龙泉,吴文达为此专门把厢房作为机房安放织绸机,以供高机织绸之用。

高机与吴三春的传说故事,最先以山歌和温州鼓词、温州花鼓、唱龙船儿等曲艺形式在浙南民间广为传唱。上世纪50年代以来,这个动人的爱情故事引起了艺术家们的关注,1955年春,上海振奋越剧团将该故事改编成越剧《魂断桃花岭》,首演于中华大戏院达一个月。同年冬,剧本经修改后由杭州越剧团演出于杭州新中国剧院。1956年,原温州师范学校教师陈玮君根据唱词《高机与吴三春》将该故事改写成章回小说《瓯江怨》(又名《高机与吴三春》),同年,剧作家林辰夫、郑伯永再次将《高机与吴三春》的传说故事改编为越剧《桃花岭》在杭州演出,1957年,温州剧作家何琼玮将这个凄美的故事编成了瓯剧《高机与吴三春》在浙江省戏剧比赛中获得了满堂大奖,使这一传说故事在浙江艺术界引起了极大的轰动。1958年,上海电影制片厂著名导演杨村彬到温州了解《高机与吴三春》的传说,称《高机与吴三春》的传说为"不逊色于《罗密欧与朱丽叶》的爱情故事",并积极策划欲将之拍成电影(后因与剧作家何琼玮在拍摄体裁上有分岐而没有付诸实施)。后来,著名电影演员赵丹、黄宗英还带着作曲家黄准来温州改本子,准备拍摄《高机与吴三春》电影歌舞剧,当时"文革"爆发,这件事也成了泡影。上世纪八十年代,这个爱情故事又被改编为瓯剧电视剧《高机与吴三春》、新编古装潮剧《百鸟图》。进入21世纪,温州瓯剧团编剧张烈写了一个折子戏《桃花岭》,即原《高机与吴三春》的结尾部分,二人在桃花岭上双双殉情,苍南籍瓯剧演员蔡小秋饰吴三春。此剧曾在中央电视台戏曲频道播出,好评如潮。沉寂了整整半个世纪后,《高机与吴三春》的故事渐渐被人们淡忘,尤其是近年代后出生的苍南人,大都不知道自己的家乡曾有这样一个美丽的爱情故事。多少荣华富贵将化为尘土,只有"凄而美"的事物还能以美好的形式继续留存于世。《高机与吴三春》再受关注是始于2007年,这一年,《高机与吴三春》的传说被列入第二批浙江省非物质文化遗产代表作名录;也是这一年,县政协文史委把《高机与吴三春》列入五年出书计划。从此,《高机与吴三春》的故事被人从"老箱底"翻出,开始进入苍南一些文化人研究和关注的视野。2009年9月,《高机与吴三春》的传说,由县申报国家级非遗名录。同一时间内,故事的发生地浙江龙泉也申报国家级非遗。据了解,该项目已通过文化部的初审。大家形成共识,认为《高机与吴三春》的故事感人肺腑、催人泪下,影响了一代人的人生观和爱情观,是一张难得的文化牌。

这些栩栩如生的高姓先祖及名人形象,常演不衰,为群众喜闻乐见。

还有一个不可忽视问题,也应该引起我们在理论上明确。这就是戏与史的关系。戏剧是属于艺术文化领域,史是属于史学文化领域。二者虽有某些联系,但不能完全划等号。因为前者可以虚构、演绎,甚至“移花接木”、“张冠李戴”。后者则相反,只能以史书记载(包括地方志及其它典籍)或古文物为依据或言事或研究历史,尽管史书记载未必全是真实,但那是属于考研勘正的学术问题,而戏剧表现的人和事却是当不得历史依据的。如同《战南唐》中的人物关系,就不能把它当作是《宋史》记载的史实看待。诸如,君宝是高怀德的儿子,但君宝是不是高琼?需史学家研究定论。民间有人说“真书假戏”,讲的就是这个道理。否则,不仅自误,若用于史学研究,著书立说,可能还会给人以笑柄。

(高家协)