遥想千年,有一个家族曾创下3900余口、15代、330余年聚族而居、同炊共食不分家的奇观,唐宋时期名动朝野,这就是义门陈氏。

公元1063年,义门陈奉旨分庄。一门繁衍成万户,万户皆为新义门。

据最新统计,如今,义门陈姓后裔人口已达4000多万。虽然分散到全国各地,可其秉持的“忠义”家风代代传承。

春节前夕,《文化十分》记者来到了义门陈第一百零六代后裔(义门陈谢浦庄第二十二世后裔)——78岁的陈家金的家中。

“只要姓陈的,有人给饭吃”

腊月二十四是南方的小年,此时的广东依然温暖如春。

这天,陈家金把儿女们都叫到家里来,一家老小团聚在一起过节。逛花市、置办年货、贴春联、聚餐,好不热闹。

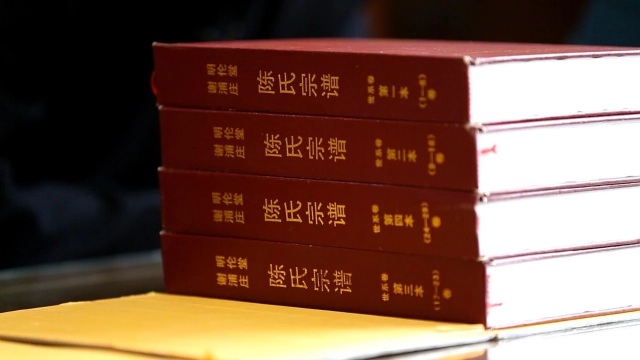

午饭后,二儿子陈德弟拿出一件特殊的“年货”。这是陈德弟特地托人从老家河南寄过来的一套义门陈氏宗谱。

以往在河南老家,每逢过年,作为义门陈氏的后裔,陈家人都要到村里的义门陈氏祠堂拜祭。

村里凡是姓陈的人家,家门口都会贴上同样一幅对联,“颖川世泽,义门家声”。陈德宝、陈德弟兄弟俩对这幅对联印象很深,“小时候我们就问这个是什么意思,我爷爷就跟我们讲,这是我们义门陈才有的对联。”

跟陈家金一样,两个儿子也是自小听义门陈“百犬同槽”、奉旨分庄的故事长大的。耳濡目染之下,兄弟俩懵懵懂懂地知道,自己是历史上一个兴旺的大家族——义门陈的后裔。

现如今,陈家远离故土定居广东,虽不能再到祠堂拜祭祖先,可家谱必得带在身边。

这套2009年印刷出版的义门陈氏家谱是陈家金参与续修的。

翻开家谱,序言中写道:

“自胡公满至八十四代继琉祖,奉旨迁黄冈谢浦庄,之后,自立派系,公全、公会、公兴为立派始祖,其派字为:

公必子金水大王 宗一光元以道良

名士如廷尚其志 家安世泰永吉昌”

这里提到的“胡公满”是舜帝的三十四世裔孙,也是陈姓的受姓始祖。从陈氏始祖胡公满到湖北黄冈谢浦庄的继琉祖这一支,已经是陈氏第八十四代了。

此后,谢浦庄的陈氏子孙自立派系,代代依家谱派号命名。

“家安世泰永吉昌”中的“家”就是陈家金的派号,两儿子陈德宝和陈德弟的派号顺延为“安”(陈德宝、陈德弟也叫陈安宝、陈安弟)。

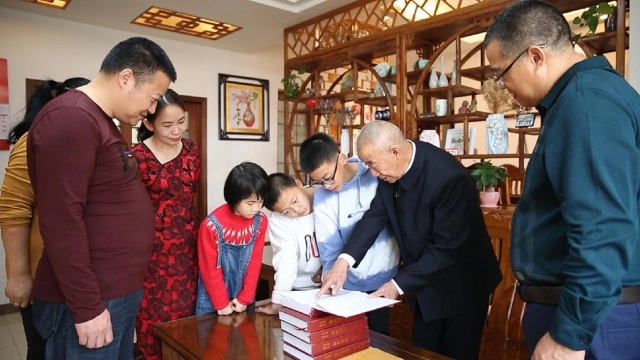

陈家金翻开家谱细细阅览,一边看一边对孙辈们感慨:“你们老太爷传给我,我又给你们讲,以后这个东西一定要保留好。千万不能搞丢了。有这个家谱,到全国哪个地方去,只要姓陈的,有人给饭吃,有人认识你。”

说着说着,老爷子抹起了眼泪,关于家谱一幕幕往事又浮上心头。

“没有家谱就没有根”

“乱世藏黄金,盛世修家谱。”义门陈修家谱的故事要上溯到奉旨分庄时。

宋嘉佑七年,有臣子上奏,3900余口、历15代、330余年的义门陈家族如此旺盛,极有可能危及王朝的稳固。出于抑制“义门陈”的考虑,宋仁宗下旨让义门陈分庄,并由朝中重臣文彦博亲自主持。

据说当时的族长把全家人吃饭的大锅吊起来,砸下来后碎成多少片就分成多少庄。这次分家也成为中国历史上规模最大的家族大迁徙。搬家时,合族扶老携幼,难舍难分,痛哭流涕,场面异常悲壮。

最后,义门陈3900余口人被分为大小291庄,分到全国16个省,144个县(七十二州郡),从此各庄先祖在各自受领的土地上繁衍生息。

分庄时,为了将来子孙能认祖归宗,祖先们编制了“金字谱”发给各庄,带往全国各地。

明嘉靖年间,世宗皇帝下旨表彰义门陈,重立义门牌坊,重修义门家谱。后世子孙大多每三十年重修一次。

1944年,义门陈氏谢浦庄一支后人也曾组织过宗谱续修工作,陈家金的父亲陈志贵也曾参与其中,可因为战乱等原因,续修迟迟未能完成。

陈家金家中仍保存着两本旧家谱,因年月太久,已经残破不堪。

这两本家谱历经重重磨难,是父亲陈志贵藏在房梁上保存下来的,一本是谱头,一本是记载着陈志贵这一脉相传的“卷之四”。

上世纪五十年代末,河南闹饥荒,农村没有糊口的粮食,连基本的温饱问题也没办法解决。

无奈之下,陈志贵决定南下到湖北江西一带讨生活。早在1931年,陈志贵在湖北参加革命,作为一名中共地下党人奋战多年。那里有陈志贵熟悉的战友和老朋友,或许投奔他们能够帮忙度过眼下的难关。

那一年,陈家金只有十六岁,“刚考上初中,上了还没一个礼拜”。老家里的家当全都扔下了,临走的时候,父亲却不忘把两本旧家谱小心包起来带在身上。

陈家金很不理解,人都要饿死了,为什么还要带上两本“破书”?父亲狠狠责骂了陈家金,“你懂什么,家谱就是我们的根,没有家谱就没有根了。”

1983年,陈志贵病危。老人家话都说不清楚了,嘴里却还不停念叨着“修家谱”“修家谱”,那套未完成续修的义门陈氏家谱,一直都是他的心病。

陈家金不忍心,凑到老人耳边承诺:“爹,你不要念了,只要老家那边有人来调查采访续修家谱,国家形势也许可的话,那我肯定会替你把这项任务完成。”

陈志贵这才释怀,三天后,离开人世。

翻阅义门陈氏宗谱,我们看到这个令世代子孙引以为傲的家族的往日辉煌。

陈姓家族史上,最旺盛的就数“江州义门陈氏”一支。

江州义门陈的始祖陈旺,于公元832年因官来到庐山脚下的江州德安县。他和他的子孙后代合族同居,以儒家的“忠孝节义”治家,编撰家法家范,置办田产,创办书院,建立了具有高度文明程度的大家庭。

很快,人口猛增,这个家族也兴旺起来。

这个聚族同居的大家庭同锅共灶、财产公有、共同劳动、计划消费。而维系这个家族繁衍不息的动力,在于其秉持良好的家风传承——“忠孝节义为本,耕读奉公传家。”

陈氏家训

事亲必孝,待长必敬。兄友弟恭,夫义妇顺。

冠婚丧祭,秉礼必慎。学文必功,习武必勤。

治国必忠,治家必严。居功毋骄,见恩必谢。

士农工商,择术必正。毋听妇言,而伤同气。

毋作非法,而犯典刑。

毋以众而暴寡,毋以富而欺贫。

毋以赌博而荡产业,毋以谣辟而坠家声。

制行唯严以律已,处世当宽以绳人。

苟能行之于久久,当必报之以冥冥。

兹训词实系废兴,诵之再三,尔其敬听。

到唐朝中和四年即公元884年,陈家已经是数代同居五十多年,唐僖宗感慨陈家义聚一堂,亲笔题写“义门陈氏”匾额。此后,义门陈又多次受到皇族嘉奖,由此闻名天下。

到宋朝,江州义门陈氏家族达到鼎盛,创下了3900余口、历15代、330余年聚族而居不分家的家族史奇观。

据说宋真宗曾诏见在朝堂上任职的义门陈人陈延尝,问其义门家况,陈回答说:“堂前架上衣无主,三岁孩子儿不识母,一十五代未分居,农夫不怨耕田苦。”意思是他们家有饭同吃,有衣同穿,聚族为家,以农耕为乐。

宋真宗似有不解,问:“子不识母,人生不孝,岂能称义?”陈延尝当殿作了解释——

原来,义门陈人无论谁家生了小孩,都集中起来哺育,统一进行管理,无论谁家的奶母,只要奶水来了,就到待哺堂,轮流给婴儿进奶。或者,婴儿饿了,要吃,不论是哪位母亲,只要碰上了,就会自觉给孩子喂奶。这就是传说中的“百婴同堂待哺”。

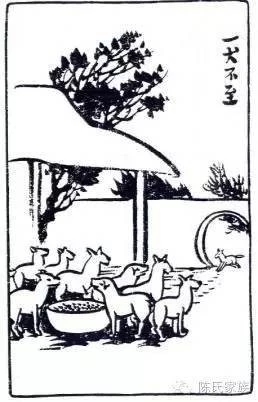

因为合族重义尚德,久而久之,连家中豢养的牲畜也纷纷效仿,其中“百犬同槽”“一犬不至,百犬不食”的佳话广为传颂。

据传义门陈氏养犬百只,同食一槽,共眠一室,其中一只脚拐,常眠于正宅屋顶,似一朵祥云覆盖着义门;白天每食若一犬不到,则余犬不食。

皇上听说后,十分惊奇,于是亲驾临义门,并做米馍一百个送往百犬牢验试。

仆人将一百个米馍放在地上,命义门陈家人唤犬来食,因非正食之时,只到九十九只犬,只见其中一犬含起一个米馍向送馍人点一下头后,直往外走,余犬站于原地不声不动。

宋仁宗等人随犬而行,原是含馍犬送馍给正宅屋顶之犬。送馍犬回转再向来人点头后,轻吠一声,则余犬上前将馍分而食之。

宋太宗大为惊叹,亲笔于“百犬牢”门上写一联“一犬未至百犬不食,牢中异类皆效义;一吠突起百吠齐怒,寨内同声共护门”。

《中国姓氏通书》将义门陈“百犬同槽”这一现象称为世界奇观,因而有“义门陈氏天下奇,百犬同槽奇中奇”之说。

虽然这些故事如今看来,或多或少有夸大的成分,但义门陈重义的精神从中也可见一斑。

“我现在保留家谱,也是为了完成我父亲的思想和遗志。”陈家金说。

陈家金接受《文化十分》采访

在陈家金看来,父亲陈志贵只是再寻常不过的一介布衣。“他养鱼,贩猪贩羊,从北方买南方卖”,一生并无什么显耀的事迹,却以身践行着义门陈千百年来秉持的“义”字。

他追忆父亲:“我父亲他们祖上也做生意,他跟我讲,不管跟谁共事,都要凭良心办事,不要亏待别人,我父亲都去世这么多年了,我们周围还是有很多人念他,他这个人一生是个老好人。”

父亲去世后,陈家金曾在生产队里做过几年会计,后来为了供孩子上学,做起了小买卖。

“我搞了担柴贸易,在南方买了家具、小椅子、扫把毛,往北方去卖。还有用竹子编的小篮筐,也挑到北方去,北方那时候大集体,搞肥料,挑塘泥,都用它。”陈家金回忆。

父亲的言传身教影响着陈家金,陈家金也以同样的方式教育子女。

二儿子陈德弟说,父亲年少讨饭维持生计的故事,一直激励着自己,做事不能怕吃苦。

大儿子陈德宝则说:“我很敬重我父亲的,我父亲经常告诉我,做事先做人,要踏踏实实地做人,在做生意上,要懂得让利,他经常跟我讲一句话,做生意三分利可以养全家,七分利就饿死人,也就是说要懂得取舍。”

兄弟俩完成学业后,先后选择了创业。

陈德宝在1992年,赶上改革开放后广东的“打工潮”,一个人南下打拼。经过13年的奋斗,有了自己的灯具制造公司;而弟弟陈德弟则留在老家,做教育培训。

陈家金经常挂在嘴边的一句话就是:“要做好人,说好话,做好事。”

在父亲的影响下,两兄弟事业稍有起色,便不约而同地做起了公益,以善行义举回馈社会。

陈家原坐落在河南信阳大别山区的一个小山村,在陈德弟印象中,村里都是羊肠小道式的土路。2007年,他捐款对老家的土路进行拓宽。前几年,他又出资对路面进行硬化。去年,哥哥陈德宝又给村里全部安上了路灯。

谈起当初为什么去做这些事,他坦言从未刻意想过,“我觉得好像我们血液里就有这种基因一样。”

陈德宝的灯具外贸出口生意,现如今已经做得红红火火。十几年前,他还把弟弟叫过来一同经营。除了亲朋好友,灯具工厂里有上百人都是从老家来投靠兄弟二人的父老乡亲,现如今他们分散在各个岗位上,生活也过得越来越宽裕。

在陈德宝的办公室,我们还看到一块写着“倾情教育”的奖牌,这是当地学校授予他的,以表彰他多年来持续向当地中小学捐款。

他说:“我们义门陈最开始的时候就重视基础教育,后来考中科举进士的很多,有封将军的,封侯的,这些都源于教育。”

义门陈曾创办了中国历史上最早的书院“东佳书院”,培养出“十八朝官”“五十八位进士”“四百零三名举人”。唐宋时期,这个家族为国家输送了大量的人才,在全国各地谱牒和史志中均有大量的记载。

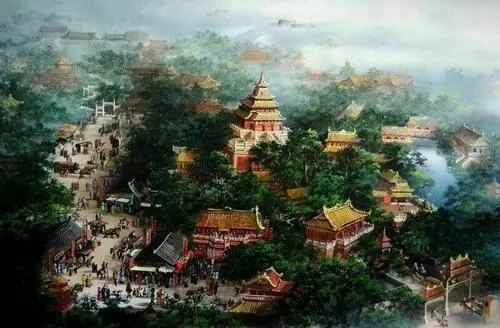

东佳书院全图

这也成了陈德宝热衷于赞助教育事业的主要缘故。

工厂职工子女上学遇到困难,不管哪个年龄阶段,陈德宝都会出钱出力。除此之外,陈德宝还把视线转向老家河南:“老家教育条件远远比不上广东这边,所以我也力所能及地去做一些事情。最起码我们老家周边的,只要有孩子考上大学,那我们都会给他一定的资助,考上重点,那就有更好的资助。”

作为义门陈后裔,且拥有一套完整的家谱,陈家金一家直言很自豪。

而将义门家谱传承下去,将义门陈尚义的家风传承下去,也成了陈家人义不容辞的使命和责任。

作为中国古代家族文明典范的义门陈,其倡导的忠义精神,不仅是这个家族世代传承的家风家范,更是整个中华民族的传统美德,值得我们每个人尊崇、效法。

(陈氏文史研究员陈汀州)