由浙江吴兴迁到福建的唐朝始祖陈雍公生有三个儿子分迁三处:大儿子苏公迁宁化石壁,现今宁化湖村陈氏就是他的后代;主支是次子野公,在永安贡川(古代叫沙阳剑发冲,属于沙县),这支人口非常多、衍派也很多;三子运公迁福州长乐、闽清、南平等地。贡川陈氏繁衍人口有数百万,是颍川陈氏的一个大脉派。

留在贡川的和整个永安的很多,在别地的有广东的偁公后裔和世卿公后裔;在江苏、浙江的有瓘公后裔、渊公后裔等等;漳平的五八公后裔、包含湖广填四川的陈时安等也是从漳平迁出的;三明、清流、明溪、沙县的世卿公后裔;连城的九经公后裔,上杭南阳茶溪论公后裔,等等。

"在偏远闭塞的闽西地区,人们生活在崇山峻岭的包围、分割之中。在有限的生存空间里,山多田少,耕地原本不足。经过朱明王朝200多年的休养生息,客家后裔日繁,资力日充,然而耕种所获,难供其用。贫瘠的红土地日渐承受不了人口的重负,为谋生计,它不得不把自己的亲人送出闽西。当众多的儿郎告别这片深情的故土时,这才发现,在他们身边早已聚集着大批西进的人群,涌动着一股迁川的移民大潮。

大岭下的山村——背塘坑

在四川刻本《陈氏族谱》中,记载着这样一条史料:迁川始祖陈时安兄弟生长在"福建龙岩州漳平县永福里大岭下背塘坑"。在三台县柳林坝陈氏家族后裔陈世杰家的神龛上,至今仍供奉着陈时安的神主牌位,那上面也写明他的出生地在"福建龙岩州漳平县永福里大岭下肥塘坑"。

这表明,以陈五八为蓝田陈氏开基祖的陈氏宗族,已经开始从永福里向外迁出人口了。陈时安兄弟所生活的"大岭下背塘坑"或"大岭下肥塘坑",就是在宗族人口不断膨胀的压力下,不得不向山区转移的见证。

永福里就自然地理条件而论,是一个"四面皆山"的高空盆地。它犹如一座盆地高悬在半天之上,比起龙岩的海拔还要高出200多米。而作为盆地底部的圩镇,又被四周的群山环绕。因此,无论从哪个方向进出永福,都需翻越一座座高山。例如,向北走70里到漳平,需翻越三重岭;向东走60多里到华安,需翻越火烧岭;向西走70里到龙岩,需翻越马岩;向南走60里到南靖的水潮,需翻越朝天岭。

岭下村位于永福里西南,博平岭山脉的东坡。博平岭山脉是漳平南端最高的山系,东北一西南走向,沿龙岩与漳州两市交界处延伸广东境内。博平岭有两支主脉:东南向和北向。在漳平境内博平岭山脉标有山名的千米以上的山峰有112座,以海拔1666.2米的苦笋林尖为最高峰;岭下村所在的内佳山,又称笔尖山,海拔高度1440米,是该山系东向主脉的第四高峰,岭下村就在内佳山东侧的大西岭的半山上,海拔高度1350米

摘要:清初大批闽广移民入川,贡川陈氏家族是入川移民的一支。文中以丰富的史料,令人信服地追溯贡川陈氏家族在闽西的源流,有助于研究中华民族的移民史,推进闽川两省的互动发展。

一个来自福建的迁川家族——— 陈氏家族,在四川三台县 (今绵阳市三台县)定居下来后,开始建祠堂,修族谱,逐渐繁衍为当地一个大的家族。在陈氏家族世代相传的一部刊刻于同治四年 (1865年)的《陈氏族谱》上,有一篇由迁川始祖陈时安撰写于乾隆三十八年(1773年)的序言。文字较为简短,但却饱含追本溯源的深厚情结,是引出本文话题的出发点:

夫渊源传于先代,姓氏赐自前朝。叶落九州,根同一处。是以大宗、小宗,虽千枝万派,而穷本索源,实脉脉有相通之意焉。盖物本夫天,人本夫祖,欲尽春秋俎豆之典,必先序同气连枝之情。至今族支蕃衍,或膳粥梓里,或托足他乡,世远年湮,或伦次紊乱,亦往往有之矣。

吾族自闽省以来,未暇悉载,便即延平府贡川迁于龙岩州漳平县永福里蓝田乡,建置宗祠,祠宇相传,约有十余辈。族衍人繁,蜚声黉序,柱石国朝。缅相故都,其祖功宗德,未尝不依依若接焉。爰立族谱,以俾后裔知闽省与蜀邦两地,同源共本。延及至今,亦于潼水名区建置祖祠,以光耀于先代云尔。是为序。

下面,我们就沿着这个线索,来探讨一下这支迁川家族在闽西的源和流。

一、贡川发源

贡川今属三明市永安县的一个镇。永安县位于福建中部,原属沙县辖境,本沙县之浮流巡检司,明正统十四年(1449年)置永安千户所于此。景泰三年(1452年)因沙县爆发声势浩大的邓茂七农民起义,波及闽粤赣边区各县,后遭明王朝镇压,这才把沙县南部和尤溪西部单独划分出来,析置为永安县。

根据今人的研究,贡川在历史、地理上有这样两大特点:

(一) 从地缘和建置关系上看,贡川是一个客家祖地的毗邻镇。罗香林等在其著作中早年曾指出,化、清流、明溪、沙县、将乐、南平等为纯客家县。贡川历史上属于沙县,并与客家县明溪相连,沿沙溪而上即可达客家祖地宁化县。

(二) 贡川是沙溪流域的商埠之一。沙溪是客家经济与福州等地沿海贸易交往的水道。贡川在沙溪流域经济交往中起到了积极的作用。

在贡川的早期开发历史上,陈氏家族是其中最有贡献的家族之一。

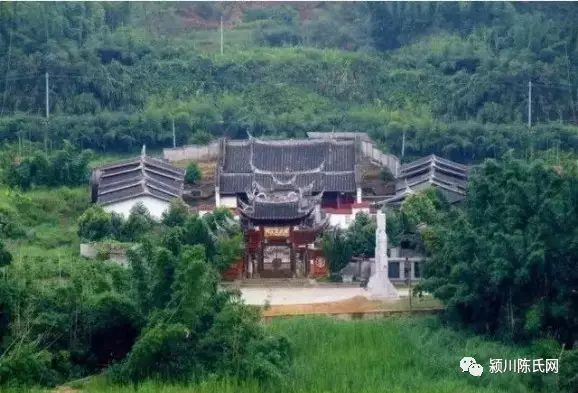

在永安市贡川镇的南郊巫峡,有陈氏大宗祠一座,名追远堂,始创于明万历三十三年(1605年),至今祠堂里一直崇祀着“入闽始祖唐中丞雍公”。这位名叫陈雍的人,曾经在唐朝担任过中丞职务,由于他的入闽,便成为这支陈姓的始祖。

经查,在唐代的正史上,找不到有关陈雍这个人的只言片语,大概因为他的官位不显,事迹平凡,没有在史书上留名。不过,在唐昭宗天复三年 (903年),一个曾经担任过汀州学正,名叫陈昂的人,写的一篇文章中,提到他于大顺二年(891年),奉命到汀州出掌学正时,曾经看过该支陈姓的家谱。由此才知道,他的先祖与该支陈姓的祖先同出一脉,远祖都是肇基于颍州派始祖太丘长陈! 。文章说,该支陈姓入闽的历史,可以追溯到陈雍的祖父,名陈谭,担任过漳州刺史。陈雍的父亲名陈摄,担任过汝南县令,后逝于闽,葬于泉州之隔村。正因为陈摄葬在福建的缘故,所以陈雍“始入闽焉”

根据贡川 《陈氏宗谱·行实》提供的行状知道,陈雍入闽的时间在唐玄宗开元二十九年 (741年),陈昂撰写谱序时,与之相距160多年,是最接近当事人时代的文字记录。他在这篇文章的末尾,还特别郑重声明,经他鉴定,陈雍确系东汉颍州派始祖太丘长陈实的第19代传人。他所见到的这个家谱,是为“信谱”,并无假冒“远胄”的嫌疑。所以,“予亦不假名笔以为重也”。也就是说,鉴于该支陈姓,是颍州派真资格的传人,所以,他声称自己也不用假名撰写文章,为的就是要把它当作一件庄重的事情来对待。据此可以断定,这篇文章所记载的人和事,应该是可信的。

四川省社会科学院历史研究所 ( 四川成都)陈世松

(陈氏文史研究员陈汀州录)