中国的姓氏文化源远流长,其历史比上下五千年的中国历史还有久远。

如果要追溯姓氏文化的起源的话,比西汉时期司马迁的《史记·武帝本纪》中记载的:“黄帝生二十五子,其得姓者十四人”还要早的多。因为五帝时期,中国已经进入了父系氏族社会的晚期,而姓氏文化则起源于更早的母系氏族公社时期。这个从“姓”这个字上也能窥见一二。

其实,“姓”的出现是一种“不得已”的选择。在那个“只知其母,不知其父”的时代里,伦理观念远没有如今这么深入人心。但长期生活在同一个部落的人们也逐渐发现了同一个母亲生出来的孩子如果再一次结合的话,其生育的后代多是羸弱,多病甚至畸形,弱智。非常不利于部落的繁衍生息。再加上当时的人们并不知道“父亲”在血缘关系中的作用。就只能以“其母”作为区分血缘的依据了。于是,“姓”就这样产生了。目的就是为了“区分血缘”。直到战国晚期的秦扫六合,“姓”都是女性专属字。这就是那些古“姓”都带“女”字旁的原因,比如:姬,姜,姚,姒,妫,嬴等等。

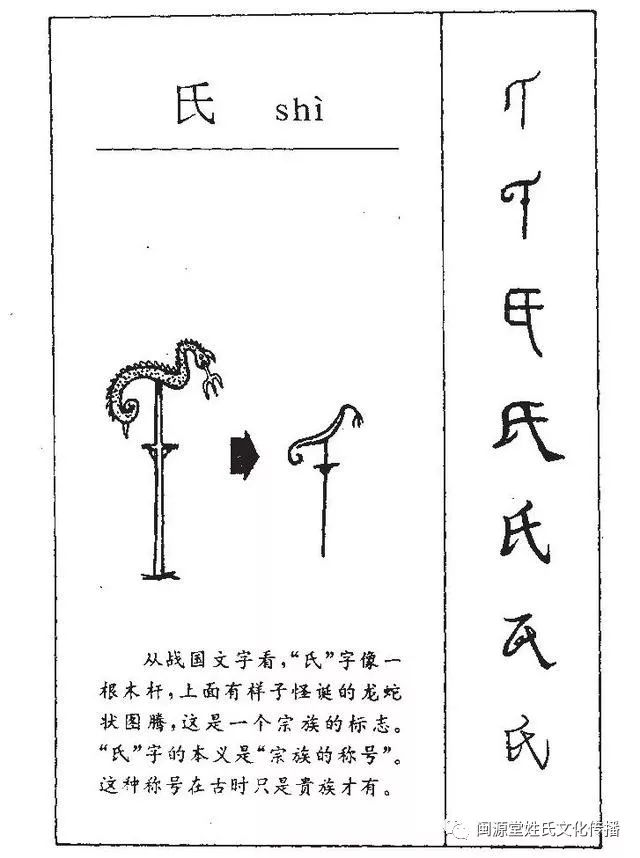

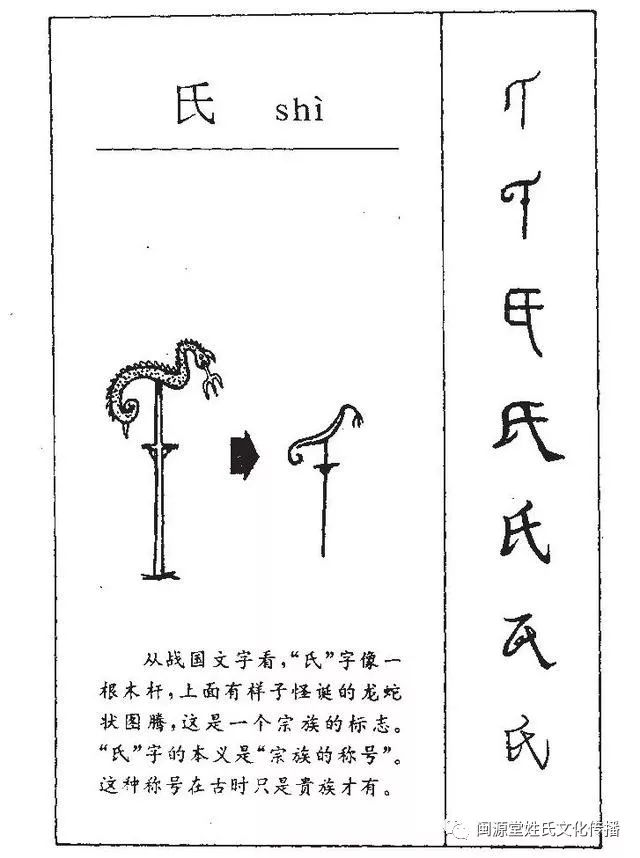

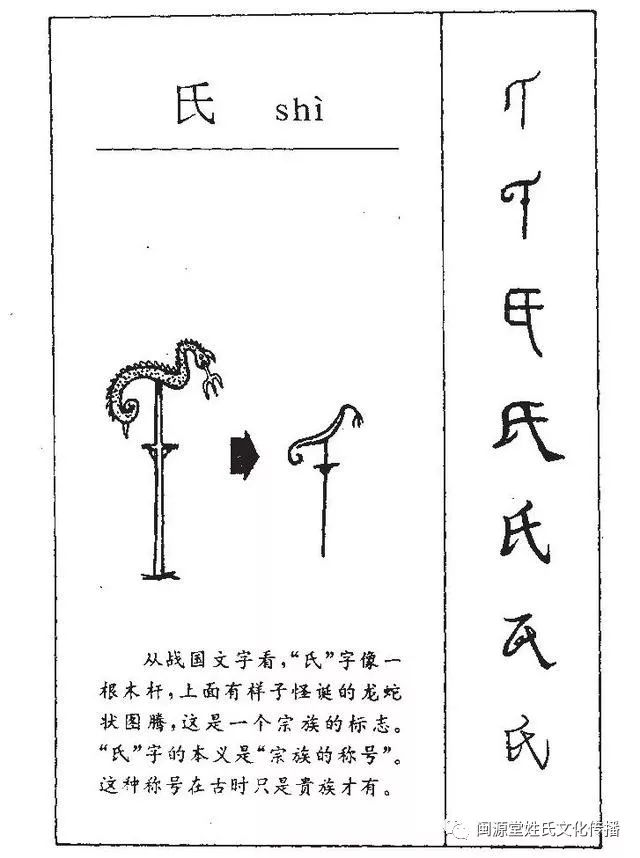

说完了“姓”,在说说“氏”。

随着父系氏族公社的兴起和私有制的出现,使得氏族部落里就逐渐出现了等级制度和贫富分化。也就是部落里出现了“贵族”。这些贵族们画地而治,并且世代相传。他们往往有自己的专属标注,类似于后世的“族徽”。“氏”就这样产生了,其目的是为了“区分贵贱”。只有贵族才配有“氏”。这种情况也是随着秦灭六国而没落的。后来,“氏”虽然没落了,但仍然是“宗族”的代名词。

姓氏的产生,是中国历史从野蛮的原始时期进入文明时代的重要标志。既然“姓氏”的起源比五帝要早的多。那么,为什么司马迁要在《史记·五帝本纪》里那样写呢?司马迁那样写也是有原因的。一来是为了符合“华夏民族,炎黄子孙”的民族融合的需要。二来则是因为司马迁本身是个非常严谨的史官,加上与“三皇”相关的资料基本仅限于传说。因此,他对于“三皇”是否存在是持怀疑态度的。这也就是为什么《史记》的开篇是《五帝本纪》而不是《三皇本纪》的原因。而关于“三皇”的记载,司马迁仅仅在《五帝本纪》的开篇用了“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。”就一笔带过了。

然而,“姓”和“氏”代表的都是某个群体中的一群人。这样一来,代表着某一个人的“名”就出现了。打个比方:“姓”代表着一个镇或者一个乡,而“氏”则代表着这个镇或者这个乡里的某个村。而“名”指的就是这个村里具体的某个人了。那么,“字”呢?“字”是贵族子弟在年满二十岁而举行“成人礼”的时候才会有的,主要是用来“释名”的,它承载着赐“字”者的期望。比如,屈原就是芈姓,屈氏,名平,字原。这其中,“屈”是他封地的名字,而“原”则是用来解释“平”的意思的,意在“宽广,坦荡”,这里取的是与“平”字意相近的字为“字”,也有取字意相反或者其他意思的字为“字”的。

在夏,商,周三朝,基本上沿用了这套“姓别血缘,氏别贵贱,名别个人”姓氏制度。尤其是到了周朝,随着周公“以人为本”的重塑华夏民族信仰的改革,“姓氏”文化成了一种超越“神文化”的存在。因为此时的人们已经“重伦理而轻鬼神”了。而且此时的“姓氏”制度已经不仅仅是代表着血缘和贵贱了,更代表着血缘关系的亲疏近远。

只是先秦的姓氏文化随着秦灭六国而来了一个大洗牌。代表“生身之母”的“姓”成了代表男性血缘关系的专属字,而代表身份贵贱的“氏”,成了“家族宗祠”的代名词。这就是秦汉时期的“姓氏合流”,造成“姓氏合流”的原因,是秦灭六国导致了六国贵族的没落和当地子民对故国或者故地的怀念,使得他们纷纷以“氏”为姓,以地名为姓,以故国为姓或者以原爵位,原官职等为姓等等诸如此类,比如楚,魏,虞,公孙,长孙,司徒,司空,司马等等。只是这样一来,就造成了后人在解读先秦人名的时候,往往会出现偏差。比如姬发,比如嬴政等等。虽然这样读起来似乎没错,至少在现在看来没有认错人,但其实是有问题的。因为“姬”“嬴”都是“姓”,在先秦时期是不能用在“名”前的,只有“氏”才可以用在“名”前比如韩非。除了“氏”之外,爵位或者官职等也可以加在“名”前,比如公子小白。只是后人姬发,嬴政之类的叫习惯了。事到如今,也就没有必要较真了。

姓氏文化不但源远流长而且博大精深,远非寥寥数语就可以说明白的。咱们也只是站在山脚下远眺一下这座高山而已。

(陈汀州录)