中华陈州满公-江州义门陈旺公-汀州庄魁公- 上杭梅山公之脉一

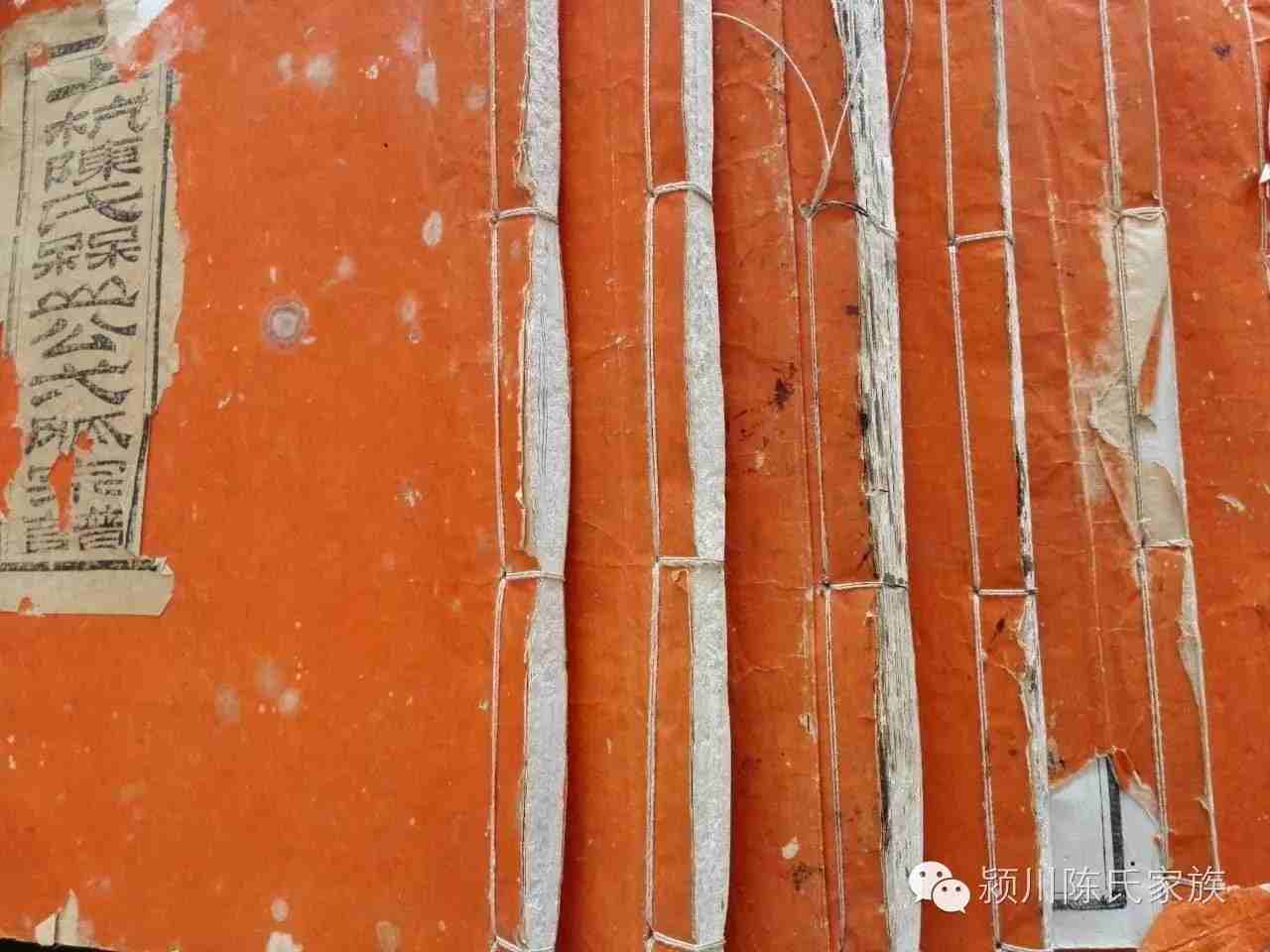

武宁大寺里陈氏重修宗谱·序曲

祖宗崇拜——永恒的信仰

(初稿暨征求意见稿)

序曲一生命之问——我是谁

仰望星空,叩问大地:我从哪里来?我到哪里去?我是谁?谁是我?六十多年的生命回应我无数次的追问:你从祖宗来,你到儿孙去!这就是你,你是中华陈氏大寺里先祖的后裔,同时,你又是后裔之后裔的长辈!你可以没有社会地位,不能没有宗族席位;你可以没有世俗业绩,不能没有家庭功绩;你可以不为朝廷建功立业,不能不为陈氏抚儿育女。无论你在社会上披着如何光鲜的荣誉,世俗很快就会把你忘记;唯有中华陈氏大寺里宗谱永远守护着你的席位,哪怕千百年之后,仍有后裔之后裔景仰你的灵位。生命因此而顿悟:宗谱是宗族史册、人生足迹!无论男女老少,不论过继招亲,宗谱都一视同仁,是生命永存的血迹、灵魂永久的驻地!为此,大寺里所有的陈氏宗亲都必须为大寺里陈氏宗谱倾心尽力!

宗谱牵引着生命的灵魂,在苍茫大地上追寻先祖的足迹。

序曲二:开基先祖——贵上公

赣北幕阜山脉尽头,紧挨着修江北岸,有座古老的武宁县城。出城门往南,一架长长的木板浮桥横过修江水面,连接南北两岸。南岸,九岭山脉牵引着的严阳山,巍峩地耸立在武宁县境内。严阳山深处,溪水潺潺地流动。溪水两侧,层林叠障的崇山峻岭夹峙着一个叫做大寺里的山村。三百多年以前,这里还是虎狼出没的原始森林。

公元一七一三年初春,贵上公换了一双又一双草鞋,几经曲折,终于在大寺里停住了流浪的脚步。贵上公体魄品行孕育于福建故土,公幼年丧父,历经磨炼,少年洒脱,才能卓异,十三岁告别慈母、兄弟,来江西闯荡天下,在靖安打工两年后,独自一人闯进了慕名已久的武宁大寺里深山。公见这里山高泉清、崇林蔽日,深深地爱上了这方富饶的山土,认为在这里可以大有作为。其时,公年方十五,比公先来这里的两位老者,见公年少老成,可以为伴,将公留下,划定地盘,任公开发。山林中,常有野兽出没,虎狼挡道。公大声喝叱,声振林野。虎狼畏之,垂尾而遁,再也不来搔扰。于是,公安心创业,披荆斩棘,拓荒耕种,广置田产,并在这里建筑瓦屋居室。公田产不断扩展,名声渐远。

贵上公十八岁那年,靖安余公,认为公卓越超凡,是志向高 远之人,将爱女许配给公。公自十九岁做父亲起,先后喜得二子、五孙、九曾孙,四世同堂,子孙繁旺。公虽然未曾读书,对子孙学业却督促甚严。凡有读书人来,公都敬如上宾,恭候迎接。夫人亦然,总是大盘大碗,倾情款待。武宁县城兴办学堂,公乐而助之,康慨捐赠。亲朋故友,凡有贫困者,公再三救济均不吝啬。公乐善好施,事无巨细义字当先,凡背离道义之事,一概远而拒之。公不忘祖训,对慈母更是孝敬有加;慈母在世时,公每年都会在慈母生日时回福建上杭额里村省亲,以尽孝子之道。公还在额里村购买田地,将田地每年所得收入都作为祭祀祖宗所用。

大寺里山土肥沃,人丁兴旺。于贵上公稍后些时间来的同胞兄弟近上公、琳上公和同宗兄弟云上公亦子孙繁茂。他们回福建上杭额里村省亲时,都带着儿孙去祭拜先祖,言传身教,让子孙们终身牢记:大寺里陈氏宗亲都是妫水舜公一陈州满公-江州义门陈旺公-福建汀州庄魁公-福建上杭梅山公-上杭旧县千一郎公的后裔。每年清明,子孙后裔长幼有序地跪拜在先祖墓前,焚香祭奠,切身感受先祖的血脉在生命中涌动,融入大寺里风水,顺着严阳山势,沿着九岭山脉,穿越中华大地广袤时空,与远古时的妫水、西周时的中原陈州紧紧地连成一体。

序曲三:姓氏渊源——妫满公

三千一百多年前,舜帝姚重华第三十三世孙一阏父(又称遏父)之子妫姓有虞氏满公,以高尚的礼义德行和过人的文韬武略,深受周武王姬发赏识。周武王不仅将长女太姬(又称大姬)许配给他,还封地陈州(今河南柘城-河南淮阳),为陈国国君。长髯美须的妫满公,迈着坚实的步履,登上他任职后新建的陈城城楼,他仪表庄重地捋顺胡须,举止凝重地净手焚香,虔诚地遥祭妫姓始祖舜公和妫水河畔的列祖列宗。他牢记祖训,不忘父亲教诲:无论身居何地、位处何级,都不能忘记自己是舜帝后裔。他父亲精通陶艺,历任周文王、武王两帝的陶正之职,父亲语重心长地告诫他,要以己所长,做有用之人;并不厌其烦地给他讲述,始祖舜公当年是如何以真诚的孝义品行和非凡的才华被选为尧的接班人,又是如何接受尧的考察,举家搬到妫水(今山西境内),励精图治,繁衍生息……族人以妫水为姓,是为了告诫子孙,要遵循孝义,将舜公励精图治的精神代代相传。妫满公深知自己身上流淌着始祖舜公的血液,执政以来不敢有半点疏忽,他在位期间,修筑陈城,以抵御外敌入侵;以周朝的礼仪规范教化百姓,使陈国成为礼仪之邦;他选贤任能,扬善罚恶,励精图治,使陈国位居十二大诸侯国之列。妫满公仙逝后,周朝以其治理陈国的功绩和长髯美须的形貌特征,谥号陈胡公。满公之子申公继位。申公怀念父亲治理陈国的伟大功绩,以陈为姓,训导子孙后代,不要忘记陈姓始祖满公高尚的礼义德行;并激励子孙,无论身居何地、位处何级都要牢记祖训:遵循孝义,以己所长做有用之人。

序曲四:陈氏血脉——渊远流长

日盈月昃,斗换星移。舜公第三十三世孙一满公之后,陈氏血脉,在岁月长河中繁衍生息,子子孙孙,生生不息,不断繁衍,遍布中华大地,甚至漂洋过海,流向世界许多国家地区。千百年来,陈氏血脉,有涓涓细流,经久不息;亦有浩瀚江河,波澜壮阔……

——舜公第七十六世孙-满公第四十三世孙(东汉御史大夫麟公之子)寔公(公元104-186年),在颖川许县(今河南省许昌东)繁衍生息。他在家以孝义教子,子孙贤名远播天下;在朝以礼义为政,初为县吏,后封颍川侯,被尊为汉朝一代名贤;他劝戒盜贼的“梁上君子"之说,成为劝人改过的成语,千古留名……

——舜公第九十三世孙-满公第六十世孙(寔公之后一文赞公之子)霸先公(公元503-559年),出身低微,幼时家境贫寒,却牢记祖训,励精图治,博涉文史典籍,精通天文地理,且喜读兵书,擅长武艺,倜傥大度,长于谋略。他起于垄亩,躬逢乱世,却能攘凶弥难救民水火,终成帝王大业,为南北朝时期陈朝的开国皇帝;他以孝义治国,知人善用,被尊为南朝第一英主……

——舜公第一百零七世孙-满公第七十四世孙(霸先公之后一义门陈始祖伯宣公之孙)旺公,是义门陈开基祖。旺公进士及第,唐文宗太和六年(公元832年),率全家四代自中原南下,迁江右浔阳县浦塘太平乡常乐里永清村(今江西九江市德安县车桥镇义门村),开创基业。自开基以来,旺公遵循祖训,将“孝义治家”落实到生活中的方方面面,立耕读为本,办学堂,立家法,敬友邻,睦家人,训导子孙“以己所长,做有用之人”。义门陈因材施教,人才辈出,或为文臣武将、文人雅士,或为耕作行家、能工巧匠,仅仕官吏者就多达四百三十余人。这里没有游手好闲之人,亦无玩物丧志之徒,更无营私舞弊之辈,“室无私财,厨无异馔,大小知教,内外如一。”整个大家庭分工细密,各尽所能,各司其事,井然有序。尽管人口众多,却长幼有序,和睦相处,齐心协力,共建家族繁荣,开创了历经十五代、三百三十二年、鼎盛时三千九百余人聚族一堂、同居共饮、和睦相处的人间奇迹,成为中国古代文明家族的光辉典范。宋嘉佑七年(公元1062年),宋仁宗为了维护其朝廷统治而抑制义门陈,以弘扬孝义之名下旨,让义门陈分为291庄,遍布天下……

——舜公第一百一十七世孙-满公第八十四世孙-(旺公之后-元公七子)魁公,北宋进士,任福建汀州太守。魁公虽为高官,却乡音不改,始终保留着旺公从中原带到江州义门陈的中原古音。(当年,义门陈开基祖旺公自中原来到江西德安安家落户,因唐宋年间中原古音相当于官方的“普通话”,虽历经数百年,在江西德安义门陈聚族的三千多人口仍带有浓重的中原古音。所以,分庄时汀州庄魁公带到福建汀州去的97人的口音均有浓重的中原古音。对福建本土人而言他们是外来人囗,被称作“客家人”。“客家人”在融入当地文化的过程中既学习当地方言,又在很大程度上保留了中原古音,久而久之,便形成了独领风骚的汀州客家话)得天时地利人和,公元一零六二年江州义门陈奉旨分庄时,魁公带着称为汀州庄的家口97人和浓重的中原古音,至福建汀州安家立业。魁公夫人李氏、刘氏,共生五子:昆、仑、嵩、岳、峰,号称“五山”。“五山”兄弟及其后裔为避元兵祸乱,迁居闽赣交界处的宁化石壁,创建陈家村,繁衍生息一百余年。百余年来,“五山”兄弟及其后裔敬祖睦宗,崇孝重义,励精图治,不仅繁衍昌盛,人才济济,而且因为地处偏远,聚族同村,几乎是原汁原味地保留着“汀州客家话”方言……

——舜公第一百二十二世孙-满公第八十九世孙-(魁公之后-仲八郎公长子)梅山公,与梅宗公、梅嵩公、梅佐公、梅安公、梅玉公六兄弟,世称“六梅”。“六梅”均为魁公称为“五山”的五子“昆、仑、嵩、岳、峰”中的嵩山公之后,又都是于宋理宗淳佑年间(公元1241-1252年)陆续迁出宁化石壁,被后人尊为“五山六梅派”。梅山公于公元一二四三年中举,历任潭州(今长沙)太守、浩授中宪大夫,家室迁上杭县捻田丰朗村塘背,夫人郑氏、金氏生百一秀、百二进、百三郎三子。百一秀公长子千一郎公,于公元一三零六年迁入上杭旧县,是旧县陈氏的开基始祖……

——舜公第一百三十八世孙-满公第一百零五世孙-旺公第三十一世孙一魁公第二十一世孙-千一郎公第十三世孙-(盛生公之子)贵上公、近上公、琳上公,和(文献公之子)云上公,带着“以礼义待人,用孝义治家”的祖训和“汀州客家话”方言,先后从福建上杭旧县额里村迁江西武宁大寺里开基创业,历经三百多年,繁衍子孙十一代之多还在不断繁衍,生息人口数百之众还在继续生息……

序曲五:祖宗崇拜——永恒的信仰

从远古妫水舜公到西周陈州满公……从东汉颍川寔公到南朝陈国霸先公……从唐朝江州义门陈旺公到宋朝福建汀州庄魁公……从闽赣宁化石壁梅山公到福建上杭旧县千一郎公……再到到江西武宁大寺里贵上公、云上公……源远流长的陈氏血脉,在大寺里宗亲的血管中流动。贵上公、云上公后裔均牢记先祖遗训:以礼义待人,用孝义治家,立耕读为本,树技艺为强;大寺里宗亲都励精图治,愤发图强,以己所长做有用之人。三百多年以来,曾自办学堂,因材施教,培养人才无数:古有深研国学的国学生玉麟公、精通中医救死扶伤的玉麒公……近有智勇双全的抗倭英雄知仁公、知乾公……今有专家学者、行业精英……有一技之长的耕作行家、能工巧匠更是不计其数;曾拾级砌石架桥铺路,将大寺里崎岖山路修成武靖两县通商的必经之路;曾兴建寺庙,施善布德;曾创建纸厂,兴办实业;曾伐木扎棑,水运经商,将木材销往南京上海……陈氏后裔励精图治,在艰险的山林深处磨炼出顽强的生存能力,既使在那饿死几千万人的苦难岁月,陈氏宗亲都能安稳度日,无一人因饥饿丧生;大寺里宗亲敬祖崇宗,和睦亲邻,宗亲们相互之间习惯用汀州客家话交流,倍感亲切,既使在那人分红黑的疯狂年代,也只是明里“批斗”,暗地保护,私下用汀州客家话亲昵抚慰……

公元二零零三年,因有强势要在大寺里兴建水库,大寺里宗亲告别赖以生存的乡土,一步三回头地迁居武宁县城新宁镇,眼睁睁地看着房舍粮田一点一点地被湖水淹没……虽说“合同”只有三十年,但不知猴年马月才能回归故里?然,大寺宗亲并未沉沦,更不悲观,追忆高祖始祖先祖不断迁涉的艰险历程,感悟列祖列宗励精图治的创业精神:昔日祖宗不断开创的基业,能陆续成为后裔的祖业故土;顺理推论,如今新的创业之地,又何尝不能成为后裔之后裔的祖业故土!于是,青少年走上求学之路,或学文理或学工艺,纷纷崭露头角;青壮年跻身打工大军,或为行家里手或为白领金领,都能“以己所长,做有用之人”……大寺里宗亲无论身在何处、位居何职,都不会忘记自己是陈氏后裔,都牢记祖训,以礼义处世,用孝义治家,和全球九千多万陈氏宗亲一样,或许宗教有异或许口号不同,但我们都有着共同的信仰:崇拜祖宗,遵循孝义!——这是我们内心深处永恒的信仰!

贵上公第九世孙 建武 焚香拜撰

公元二零一五年八月二十八日(农历七月十五日)子时于北京