历史上,义门陈氏乃是举世闻名的大家族,义门陈氏开基祖乃陈旺, 字天相, 系伯宣公之孙。

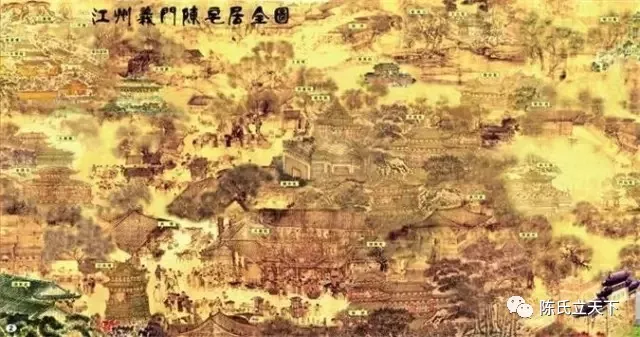

公元832年,陈旺因官置产,遂率全家四代人迁居于庐山脚下的江州德安县太平乡永清村常乐里艾草坪(现车桥镇义门陈村)。唐中和四年(884),唐僖宗感其义聚一堂,御笔亲赠“义门陈氏”匾额,旌表“九重天上旌书贵,千古人间义字香”门联。自此,江州义门陈累受旌表,闻名遐迩。唐宋时期的江洲义门陈家族,从伯宣公举家迁居江州至宋嘉佑八年(1063),创造了3900余口、历15代、332年聚族而居、同炊共食、和谐共处不分家的奇观。 据说义门陈氏聚族而居时,室无私财,厨无异馔,击鼓传餐,分批就膳,男女各席,未成人者别为一席,生活和睦,其乐融融。义门曾养犬百余,同槽共食,一犬不至,群犬亦皆不食。异类尚能调教如此,何况人乎!故“乡邻化德,狱讼稀少”,乡人和谐相处。当时官府亦将义门陈家作为“忠孝敦睦”文化的一块活样板,以期风化四方。

《家国天下义门陈》

一个旷世家族的传奇故事

文彦博等大臣的奏疏上达天听后,却一直不见仁宗皇帝下旨是否准奏,都在猜测皇帝的葫芦里到底在卖什么药。而这时,江州等府奏报,江南数月无雨,旱情严重,灾民遍野,俄殍盈巷。

仁宗皇帝赵祯闻奏,便率包拯等一行官员,到江南去视察灾情。

在路上走了十日,仁宗皇帝一行便来到了江州府。在江州府,仁宗皇帝向江州官员详细询问了江州地区的受灾情况后,特别询问了义门陈家的受灾情况。江州知府禀道:“义门陈家不但没受灾,庄稼长势还好于往年。”仁宗听罢,不免有点半信半疑,便决定亲自到义门陈去看一看。

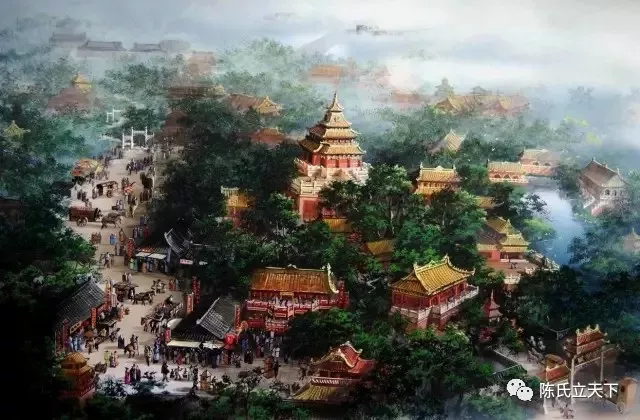

第二天,仁宗皇帝扮成一老年书生,轻车简从,去义门陈微服私访。一路上,骄阳似火,热风扑面,禾苗干枯,颗粒无收,除了路上少许逃荒要饭的百姓外,四野空无一人。见此景象,仁宗皇帝的心情一时无比沉重起来,可刚转过一个小山头,映入仁宗皇帝眼帘的却是另一番世界,只见田畴碧绿,溪水潺潺。田野间,农人劳作,笑语欢歌;书院里,书声琅琅,学子缠绵;老人在树荫里闲话,儿童在河溪中戏水。见此景象,仁宗皇帝的心又不禁豁然开朗起来,连声说:“奇哉!奇哉!好一个和谐世界,仙境人间!”

随从告诉他,这便是义门陈。

义门陈人热情接待了这位老书生,并派德高望重的长老相陪。仁宗皇帝问长老:“江南其他地区干旱严重,民不聊生,为何此处却不见灾情呢?”

长老答道:“义门陈人口众多,孝义治家,上下和睦,老少齐心。大家有苦同受,有难同当,有福共享。一方面齐心协力挖渠引水,另一方面也许是义门陈满门重德笃义,感动了上苍,上苍有意眷顾吧!这里最少比别的地方多下了三场雨啊!”

接着,这位老书生又走访了“德星楼”“都蚕院”“刑杖厅”“旌表台”“一字园”“东佳书院”“陈四王庙”等处,每到一处,义门陈的治家风范和林园美景都深深地吸引着他,令他惊奇,令他感佩。

最后,他来到了“百犬牢”。众犬一看来了客人,立即排成两排,摇首摆尾,以示欢迎,把这位装扮成老书生的仁宗皇帝逗得哈哈大笑。他数了数犬数,只有九十九匹。

“不是说义门陈百犬同糟吗?为何少了一犬?”仁宗问。

陪同视察的义门陈族中长老用手指着一旁的草棚上面说:“那不是,犬王在草棚顶上睡觉呢!”

仁宗皇帝顺着长老手指方向看去,离牢数丈开外,有一草棚,草棚顶上睡着一匹黄犬,硕大无比,雍容华贵,姿态安详,不时地朝这边张望。但见草棚上方的天空浮着一朵白云,亭亭若华盖,罩在黄狗身上,挡住了日头。一道道霞光,从白云中射出,耀眼夺目。

仁宗皇帝看着看着,突然手足一软,瘫坐于地。少许,他长叹一声道:“此非凡地也!”

是年六月底,仁宗皇帝回到汴京。回宫后仁宗皇帝病了一场。疗养了数日,病情虽有好转,但精神一直不振。对于在义门陈的一场虚惊,让他郁结于心,难以释怀。

富弼、文彦博、包拯这些大臣看在眼里,思考着如何为皇上分忧。其实他们都知道,仁宗皇帝心中的症结所在。要想让皇帝的病情彻底好 转,只有尽快彻底把义门陈分家析产之事解决好。

而仁宗皇帝也已下定了决心,觉得此事再无必要拖延下去,但是难就难在他一时还没有找到下旨让义门陈分家析产的借口,若在圣旨中以义门陈朝野太胜为由,恐怕朝野上下会议论他这皇帝心胸狭小,难以服众啊!当包拯从服侍仁宗皇帝的太监口中得知他迟迟不下圣旨的缘由后,便主动请求陛见,为仁宗皇帝献上了一计。此一计,对仁宗皇帝而言,如春风化雨,总算帮他解开了郁结于心数十年的心结。

包拯献给仁宗皇帝的此计,看似非常简单,实则妙不可言,那就是建议皇帝在圣旨中强调,为义门陈分家析产的目的就是要将其“文章道德,忠孝典范怖于海内,教化神州”。这一计看似冠冕堂皇,而又隐含着巨大的政治智慧和玩权弄术的谋略。

于是,仁宗下旨,遣枢密院副使吕诲、江南西路转运使谢景初、本邑令穆恂、户槽使刘献、湖口镇巡检范彬、会计使官王大远等火速奔赴义门陈,宣旨临门监析,督促徒居。同时,为安定人心,从内部分化收买义门陈德高望重但又无官职的知名人士,仁宗皇帝又追加了第二道圣旨,封陈冕为知成郎,陈暹为守成郎,陈晟为宗成郎,陈星为希成郎,陈明为公成郎,陈昱为汝成郎,陈鼎为才成郎,陈昊为思成郎,陈升为彦成郎,陈旻为继成郎,陈昺为友成郎,陈晨为通成郎。圣旨最后写道:“望尔等感知皇恩,速使义门迁处,名播万世,风化乡邦。”

圣旨下到义门陈时,已是农历七月十二。族长陈泰领着合族长老排着香案,听江南西路转运使谢景初宣完圣旨,高举双手,将圣旨接下摆放在香案上,心中已是感慨万千。虽说仁宗皇帝在圣旨中对义门陈褒奖有加,还为十四位义门子孙封官加爵,皇恩可谓隆重而浩荡,但义门陈十几代人数百年苦心经营起来的家园,却在一道圣旨面前即将分崩离析了。

此时,最难平静下来的现任族长陈泰。他心中已升腾起了难抑的波澜,万千思绪让他来意蓬勃而又去意彷徨。他无法想象义门陈的开基先祖们在这里建庄筑舍、垦荒扩田、建设家园的过程中,经历了怎样种种苦难和艰辛。但陈泰知道,在先祖们所经历的岁月长河里,一定蕴藏着一重接一重的苦难,除了干旱、洪水、蝗虫外,还有战争和瘟疫这些丛生的魔虐。在跌宕起伏的浩瀚历史画卷中,一重接一重的灾难摧毁了许多的生命和创造,也撕断了许多血脉的链条。在这样残酷的生存环境中,义门陈的先人和陈泰以及他的叔伯兄弟们之所以能走到今天,是因为灾难撕不断义门陈子孙对仁义忠孝的坚守,撕不断他们对故土家园的深深眷恋。

而飘摇在江南大地、鄱阳湖之滨的义门陈,终将要在一道圣旨面前,像一阵风一样消散了,连同陈泰以及义门合族老幼血脉里的精神坍塌了。陈泰觉得他与他的叔伯兄弟们的眷恋再也找不到一个具象的归依。他与他的族人就像一只只飘摇的风筝,不知道将要飘向何方。陈泰知道,他和他的族人们将要迁徙的地方,绝对没有拽住他们身后连同他们的故乡这根赤绳的力量。随着他们迁徙的脚步,义门陈将离他们越来越远了,最后义门陈将会变成一朵美丽的流云,高悬在他们心底的天空。

现在,凝望着义门陈的楼台建筑、田园山庄,陈泰深感故乡在他的心域里飘忽不定。时而近得触手可及,时而又高远缥缈无踪。陈泰知道,相近的是他形而下的故乡,是用仁义忠孝、至公无私哺育他长大的热土,要不了多久,她只能存在于他的梦里;高远的是他形而上的故乡,她是一条奔腾不息的河流,一直会在他与他的叔伯兄弟的心域深处流淌。而陈泰与他的叔伯兄弟们就是这条河流里的一滴水,在流淌的过程中,他们不知道哪里是故乡的端点,哪里又是故乡的终极。

陈泰记得他曾在一部早已泛黄的《说文解字》里看到一个象形文字,现在回想起来,他似乎听到了他远古时代祖先们迁徙的跫音。这个字便是“塦”字,它的结构比一般文字看起来要复杂得多,左边的抱耳像无数面猎猎飘扬的旗帜,右边是一辆战车,战车之上,刀枪林立,战车之下,是广袤的土地。正是这个结构复杂的像形文字,像一支利箭一样穿透了陈宗的胸膛,让他在被穿透的过程中,看到了一幅壮烈的场景:在黄天厚土之上,迎风猎猎的旗帜之下,一辆辆战车呼啸而来,透过战车卷起的滚滚黄尘,林立在车辕上的刀枪剑戟闪耀着翟翟寒光。而回想起他曾读过的《史记•陈杞世家》时,陈泰又看到这支队伍从草原出发,经妫水至河南,奔齐田(山东)、下秦淮、历长江,入彭蠡,最后这支疲于奔命的队伍,在陈泰他们的先祖陈旺的带领下,于唐文宗太和六年(832),徒居江州德安县太平乡常乐里,成为江州义门陈的开山始祖。

现在,仁宗皇帝一道圣旨下来,这个以孝义治家,世代相传,历时三百三十二年,拥有三千九百余口人丁,三百多处田庄,前后十九代同居共饮的庞大家族,传到陈泰手中就要分家析产,各奔东西了,一种残破的悲壮已在陈泰心头徐徐升起,让他不得不感怀他的先祖们曾经在难逃家园破碎的厄运面前和为了生存、生息和繁衍,在不停迁徙的途中所表现出来的坚强与不屈。陈泰知道,他的先祖们与他一样,也曾经历了太多的各种磨难,包括战争与各种自然灾害,而面对人口的迅速繁衍和粮食的入不敷出,为了血脉的延续和基本的生存需要,为了在强大的皇权面前得以保全族人的生存和发展,为了大宋江山的稳固和社会的安定,他与他的族人们只有再一次整理行囊,展开一场震动朝野、震撼历史的家族大迁徙。

(陈氏文史研究员陈汀州录)