人物简介

陈笃生,1798——1850年,祖籍福建漳州海澄县(今福建龙海市海澄镇仓头村尤墩社),1798年生于马六甲。其家族早年到马六甲,以种植业为生。陈笃生20岁迁居新加坡,初以贩蔬菜、水果、鸡鸭为业,后在十八溪墘开陈笃生商行,经营土产,3年后又与英商怀特赫合营大宗土产,输出热带产物,输入建筑材料。历20多年的经营,遂成巨富,商界领袖。1844年,他捐资在珍珠山兴建的贫民医院落成,被推为董事会主席,该医院后改为陈笃生医院,并立碑纪念,碑文为新加坡第一篇纪功华文文献。1846年新加坡当局封其为太平局绅,为第一个获此荣衔的华人。平生乐善好施,排解侨胞纠纷,为世人称颂。1850年去世,葬于新加坡欧南山北麓。

笃行一生 继往开来

----新马陈笃生家族

老顽童 著

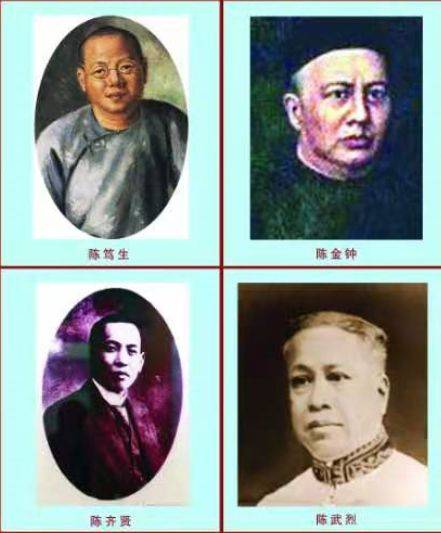

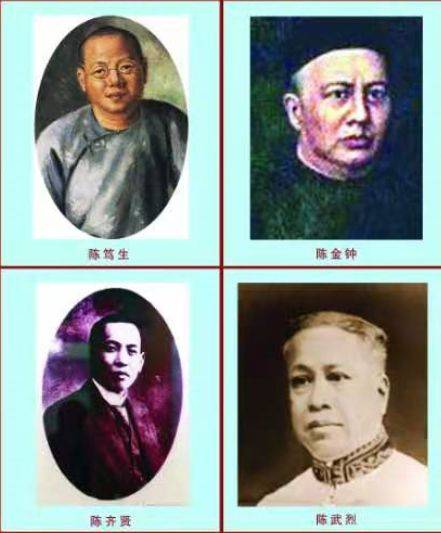

陈笃生(1798—1850年)又名卓生。其父亲陈月中,于18世纪中后期从海澄县(今龙海市)农村漂洋过海到马六甲谋生到马六甲谋生,娶妻玉娘,育有长子孟郎、次子少年时在马六甲,继而移居新加坡,历经200年,薪火相传,生生不息,已传到第九代。第一、二、三、四代的代表人物陈笃生、陈金钟、陈齐贤、陈武烈都是留名青史的华人翘楚。

新加坡先驱---陈笃生

陈笃生于1798年出生在马六甲。1819年,新加坡开埠后,他迁居新加坡,起初以贩卖蔬水果、鸡鸭为生,从乡间买入,再挑到市场卖出。稍有积蓄,就在十八溪墘开一间陈笃生商行,经营土产。1828年,陈笃生成为在唐人街拥有注册土地的华人。后来他与英国商人怀特赫合伙做土产生意,输出热带产物,输入建筑材料,逐成巨富、家喻户晓的商界领袖。发达后的陈笃生,没有忘记那些身患疾病却无钱医治的穷人或病死街头的人施棺赈粮。1844年,陈笃生捐资7000元在珍珠山兴建一所平民医院。奠基时立一碑,文如下:“此为新加坡华人平民医院之基石,奠基于1844年5月25日……院舍之建筑费,悉由陈笃生所捐助,彼系新加坡之华商也。”平民医院设有病床,供人们住院治疗。1846年,平民医院落成后,成立董事会,陈笃生被推为董事会主席。在陈笃生的感召下,一些华侨也出资帮助平民医院。陈笃生的太太李淑娘也热心公益事业,她看到医院都是男人来看病,没有女人来看病,又出资为女同胞建一个女病房。十九世纪,中国东南沿海人民冒险“过番”南洋,搭乘帆船,拥挤在狭窄的船舱里,历经惊涛骇浪,才到达南洋。他们把护航之神天妃(闽南人称为妈祖)信仰也带到南洋,在海边设祀供奉。1839年,陈笃生等福建籍华侨带头集资兴建天福宫,作为福建籍华侨祭祀的重要场所。1840年,天福宫举行了迎神赛会,恭迎从福建运来的天妃神像,场面庄重盛大,轰动整个新加坡华人社会。陈笃生个人捐助最多,有3074元,被推为大董事。天福宫原来临海,因此落成后便成为航海者必到之处,南来北归的华侨和海商都把船泊在宫前,然后到宫内拜祀妈祖,南来者感谢妈祖保佑,北归者祈求“海不扬波”,平安返国。据1850年所立的《建立天福宫碑记》说:建庙是为了“食德思根”,以表示他们不忘故土,认同自己文化的象征。 1846年,陈笃生封为太平局绅,成为第一位受封太平局绅的华人。1850年陈笃生病逝于新加坡,终年52岁。当时英文报纸《海峡时报》刊登了陈笃生逝世的消息,称赞他是“最受推崇和最富有的中国商人之一”。人们称他为“穷人的朋友。”

新加坡海港奠基人---陈金钟

陈笃生与李淑娘育有三子三女。长子陈金钟、次子陈瑞林、三子陈德源。 陈金钟1829年出生于新加坡,是陈笃生的长子,后人往往以父子相提并论,成为传世美谈。陈金钟自幼受英文教育,同时也受到传统文化的熏陶。他十多岁便在父亲商号里工作。陈笃生逝世后,陈金钟接过父业,大展宏图,成为第二代佼姣者 。新加坡开埠后,人口激增,粮食供应成为突出的问题。陈金钟看准商机,在西贡(今越南胡志明市)、暹罗(今泰国)曼谷开设碾米厂,就地收购,加工稻 米.运回新加坡销售,成为新加坡最大的米商。新加坡开埠后很快发展成为国际贸易港,但当时没有一家修船厂。1863年,陈金钟独具慧眼,创办丹绒巴葛船坞有限公司,经营管理船只的制造、修理和停泊业务。后来这个船坞公司发展成新加坡港务局。陈金钟被誉为新加坡海港的奠基人。1850年陈金钟继承父志,接办陈笃生医院。为纪念其父行医济世的功绩,陈金钟提议,并经医院董事会同意,把平民医院改名为陈笃生医院,1852年,医院因病人众多,病房已感不敷够用,陈金钟又捐资3000元扩建,至1854年扩建的院舍落成,并勒石碑立于医院大门前。如今,陈笃生医院与新加坡中央医院齐名。陈金钟自其父逝世后,接替父亲天福宫成为领袖。1850年,他又捐资17191元叻币重修天福宫。1860年,陈金钟在天福宫里成立福建会馆,任首届主席,直至去世。当时新加坡福建籍华侨结婚,都要到福建会馆登记,陈金钟亲自为他们办理结婚手续,并盖上本人的印章,可见当时陈金钟和福建会馆的地位。陈金钟在新加坡华人中有很高的威望。1872年,闽潮侨众发生械斗,陈金钟临危受命,去调解矛盾,他主持公道,有条有理,很快化解矛盾,双方言归和好。1873年,马来亚北部、泰国南部发生边境纠纷,陈金钟再次临危受命去调解矛盾,果然不负众望,促使双方达成协议,化干戈为玉帛。为此,海峡殖民地总督还专门写信致谢。暹罗王封他为暹罗王国驻新加坡总领事,并晋封“侯爵”。1876年,陈金钟与陈明水共同出资修建保赤宫---陈氏宗祠,并在祠堂内办保赤学校。“保赤”宫取自《孟子.离娄下》说的“大人者,不失其赤子之心也。”1889年,陈金钟又捐资另建校舍,并改名为毓兰书院,专门招收华侨子弟学习华文,成为最早传授华文的学校之一。由于陈金钟在华人中威望日高,颇受英政府重视,被推举为英国皇家亚洲学会海峡分会的会员,这是当时第一个成为这个学会的亚洲人。基于陈金钟的贡献,他先后受聘、受封为商业矿业公会代表、陪审员、市政委员、太平局绅,成为第二位获得太平局绅称号的家族成员。1877年,我国山西遭受灾害,陈金钟捐银10多万元赈灾。1884年,左宗棠筹办福建海防,陈金钟“复捐万金,可谓清代华侨兴办海防最早之举,堪称善事”。1889年。我国华北黄河泛滥成灾。新、马华侨慷概解囊,拯救灾民。据统计,新马华侨捐款2.76万元,陈金钟一人就捐4000元,受到清廷嘉奖。陈金钟育有三子一女,长子善继,早世;次子陈纯道,三子克让。1892年2月,陈金钟病逝于新加坡,终年62岁。陈金钟临终前立下遗瞩,其家产全部委托女儿陈静雅处理。这一举动开创了华人妇女享有此权利的先河。为了纪念陈金钟对新加坡发展繁荣做出的贡献。新加坡政府以他的名字命名一座“金钟山”和一条“金钟街”。

南南洋橡胶艺祖---陈齐贤

陈齐贤是第三代杰出人物,1870年出生于马六甲,是陈笃生的孙子,陈金钟的侄子。少年时,陈齐贤在马六甲中学读书。他的父亲陈德源是马六甲很有造诣的植物学家。受父亲的影响,陈齐贤对研究热带植物产生浓厚的兴趣,是陈氏家族第二代植物学家。1891年,陈齐贤出任马六甲市政委员。1894年,24岁的陈齐贤受封为太平局绅,成为陈氏家族又一位获此殊荣的成员。汽车工业离不开橡胶。橡胶原产于巴西亚马逊河流域。1889年,英国人黎德利从英格兰到新加坡植物园工作,从巴西秘密带20多颗橡胶种子到马来亚,向人身边的人推广种植橡胶。由于缺少种植技术,在很长时间无人问津。曾任厦门大学校长、祖籍海澄的林文庆是最先看好橡胶发展的华人。他鼓励陈齐贤试种橡胶。陈齐贤本来对热带植物颇有研究,立即着手筹试。1896年,他到巴西考察橡胶生产,并购回一批橡胶种子,在马六甲市郊开辟一块40英亩橡胶园试植,把它命名为“武吉冷当园”。陈齐贤吃住在橡胶园,精心培育,细心观察,仔细记载橡胶的成长过程,认真总结经验,不断改进,终于获得移植成功。1898年,陈齐贤与林文庆、邱雁宾及英商埃格敦集资20万元,在武吉亚沙溪种植3000英亩。1901年,陈齐贤、林文庆邀约李俊源、邱丽容、陈若锦、曾江水等人合作,将橡胶移植到新加坡杨厝港,又获得成功。新加坡和柔佛当局对此很重视,采取行政措施推广种植橡胶。这时,陈齐贤转为培育橡胶种子,通过出售橡胶种子,获得丰厚的利润。1903年,武吉冷当园开始割胶收获,产量颇为可观。1905年,陈齐贤把武吉亚沙溪的3000英亩橡胶园以200万售给英国人,获利十倍,消息不胫而走。人们跃跃欲试。这时,陈齐贤作出一个让人意料不到的决定,毫无保留地公开自己的橡胶种植经验。他把乳胶制成生胶,在马六甲举办橡胶生产展览和召开演讲会,通过实物、图片、文字详细介绍橡胶种植技术,把种植经验无偿献给社会。1904年,华侨区干寅等人把橡胶种植技术带回海南岛,建立了中国最早的橡胶园---侨兴胶园.从1896年陈齐贤、林文庆试种橡胶成功后,马来亚橡胶产量超过巴西而跃居世界第一位,成为“橡胶王国”。为此,林文庆被誉为“橡胶种植之父”,陈齐贤被誉为“橡胶艺祖”。陈齐贤象他的先辈一样,事业成功后,回报社会,热心公益和教育事业。1911年,他捐资为马来联邦医学院(1913年改为爱德华七世医学院)兴建大厦,并以父亲名字命名为“陈德源大厦”。1913年,陈齐贤与曾江水在马六甲创办了培风中学。1915年又合购马六甲东街纳路店屋5间,捐给培风中学充作校产。陈齐贤的弟弟陈惟贤也是一位慈善家,同样热心教育事业,曾捐助1000元给圣弗朗西斯科学校。1000元在当时是一笔巨款。陈齐贤积极支持孙中山的辛亥革命,还是早期新加坡同盟会会员。1916年,陈齐贤因病逝世,年仅54岁。《南洋年鉴》云:“今日马来之繁荣,齐贤之功不可埋没。”为纪念这位南洋橡胶王国的开创者,马六甲、新加坡各有一条以它他命名的“齐贤街。”

辛亥革命的热情支持者---陈武烈

陈陈武烈是陈笃生的曾孙,陈金钟的孙子,陈纯道的长子,是陈氏家族第四代领军人物。1874年出生于新加坡,幼年进入莱佛士书院学习,受到良好的教育,表现出非凡的领导才能。不到20岁就担任海峡英籍华人公会马六甲分会会长。1893年4月10日,新加坡福建籍华侨代表齐聚天福宫,以投票的方式选举新一届天福宫大董事。大董事三人,其中正董事一人,副董事二人。陈武烈以最高票当选为正董事,长达10余年。他与时俱进,大胆改革,使天福宫呈现出欣欣向荣的景象。陈武烈大力提倡现代教育,建议由天福宫和福建会馆出资建设新式学校。1906年,福建会馆出资建立道南学校,最早的校舍设在陈武烈祖父陈金钟宅。陈武烈还担任英华寄宿学校的委托人。1915年,福建会馆又创办了崇福女学校。当时鸦片泛滥,很多华侨染上吸鸦片的恶习,对华侨社会产生了不良影响。陈武烈找华人医生林文庆、殷雪村商议,成立戒烟所,动员那些有鸦片烟瘾的人戒毒。在不长的时间里,就有数百人报名戒毒。陈武烈还对旧习俗进行改革。当时天福宫每年都要举行迎神赛会,场面宏大,过于铺张浪费。陈武烈决定简化迎神赛会的程序,一次就可节约四、五万元。陈武烈在新加坡除了经营进出口贸易外,还经营锡矿和农产业,生意网络扩大到马来西亚和泰国。1906年,中国同盟会南洋分会在新加坡成立。陈武烈加入同盟会,积极支持孙中山的民主革命。他加入同盟会后,许多南洋华侨闻风入会,足见陈武烈的影响力。陈武烈十分敬重和慕仰祖父陈金钟。1909年,陈武烈在花柏山山腰兴建别墅。他请建筑师莫伟德把屋顶设计成一口大钟。同年11月29日动工兴建,1910年正式完工。陈武烈以祖父名字命名为“金钟别墅”。这座别墅历经百年沧桑,至今依然屹立在原处。目前是丹麦海员教会。1911年武昌辛亥起义成功后,中国各省纷纷响应,宣布脱离清朝政府。刚刚成立的福建省政府继续建设资金。1911年11月3日,近千名福建籍华侨在天福宫召开大会,商讨募捐事宜。陈武烈被推为福建保安捐第一次大会临时主席。他和陈嘉庚联合行动,不到一个月便筹募到50万元款项支持家乡建设。1911年12月15日,孙中山从欧洲回国到南京就任中华民国临时大总统,途径新加坡时,在金钟别墅住了一夜。同盟会会员陈楚南、张永福、林义顺等人还在那里听取孙中山对中国的未来想法和计划。1912年2月15日,孙中山的原配夫人卢慕珍、红颜知己陈粹芬及孙中山的二个女儿从马来亚槟城返回中国时,也曾在金钟别墅短暂停留,由陈武烈夫人接待。卢慕珍离开时还与同盟会会员及眷属合影留念。孙中山在上海倡导成立中国实业银行。陈武烈积极响应,协助招商,带头购买银行股票,还投资组建实业公司,参与南海东沙岛的开发建设。1932年,陈武烈回到中国,在上海任华侨联合会会长,还被国民政府委任为侨务委员会委员。1934年,因突发脑溢血在上海去世,终年60岁。遗体火化后,运回新加坡,安葬于俗称咖啡山的武吉布朗坟场。

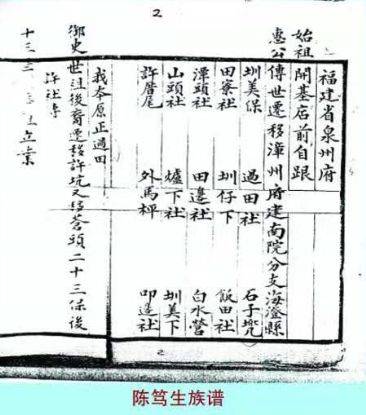

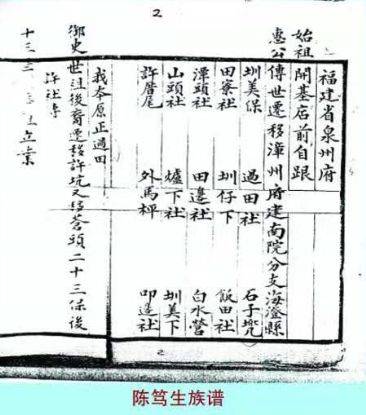

族谱---陈笃生后裔之“根”

“参天之树,必有其根;怀山之水,必有其源。”陈笃生逝世164年后,这个家族仍然枝繁叶茂,散播世界各地,成员有2000多人,而且繁衍出一个小“联合国”,后裔中有英国、美国、加拿大、德国、澳大利亚、泰国、马来西亚、新加坡等。从2005年开始,陈笃生家族后裔每三年一次,举行家族大聚会,联络感情。陈笃生家族是怎样繁衍的?又是怎样联络聚会的呢?是陈笃生家族留下的《陈笃生宗谱》。这部族谱是清同治(1872年)“十八世裔孙水源依原谱重修”。族谱首页写着:“福建省泉州府,始祖开基店前,自均惠公传世,迁移漳州府,海澄县圳美堡过田社·····”。族谱有条不紊地记载了从陈笃生在明朝的先祖,一直到19世纪末陈齐贤这一代的家族繁衍史。族谱成为陈氏家族后裔灵魂世界中“根”的代名词,体现了一种对家族凝聚力及民族、文化归属感的诉求。陈笃生后裔开始续编族谱。,陈笃生第七代子孙、目前住在英国的陈绪文,只有四分之一的华人血统,主动担负起联络世界各地宗亲和续修族谱重任。每次聚会,家族成员饮水思源,联想起祖籍地,寻根的愿望越来越迫切。2006年,陈笃生的玄孙,家族聚会召集人陈继廉曾来海澄寻根,由于人生地不熟,加上中文讲得不好,寻根之旅无法继续。他只能顾一部私人面包车,在海澄转了一圈,带着遗憾离开。 2009年5月,陈继廉参加“第四届海外华人研究与文献机构国际会议”时,认识了厦门大学图书馆副研究员林振锋,送给他一本中文版《陈笃生宗谱》,委托他寻找陈笃生在中国的村落和祖屋、宗亲。陈氏后裔要找到家族的发源地,认祖归宗。在厦门文史专家洪卜仁、林振锋和厦门日报的牵线搭桥下,几经寻找,终于找到陈笃生的祖籍地是龙海市海澄镇仓头村后许社。2010年3月23日,陈继廉再次到海澄寻根。虽然没找到陈笃生祖父母的坟墓,但让陈继廉开心的是,在村中的会庵宫前,找到写有陈武烈捐资字样的碑刻。而仓头村石路捐缘牌也有陈武烈捐资的记载。同时,陈继廉也找到陈笃生堂叔的少部分后裔。由此证明,海澄仓头村下许社是陈笃生家族的发源地。2008年,陈笃生家族聚会时,用英文编修的族谱有19米长,记录着1386名成员。2011年已延长到26米,所收录1800人。但还有一些支系后人,如陈笃生庶出的儿女。2014年,英文族谱已从三年前的26米增至35米长,所收录的名字从1800人增加至2668人。2011年7月29日,大约有200名陈笃生的后裔,从世界各地汇聚新加坡,出席三年一次的家族大聚会,进行寻根之旅。有些人完全是洋人模样,甚至不会讲中文,但他们为自己拥有华人姓氏和华人血统而感到自豪。他们参加了陈笃生医院167周年纪念活动,在天福宫碑刻前寻找老祖宗的名字,在花柏山山腰参观“金钟别墅”,纪念百年辛亥。8月1日,31名陈氏后裔从新加坡乘飞机到厦门,继续寻根之旅。他们走下飞机,踏上中国的土地时,激动万分,有的甚至跪下亲吻故土的大地。他们在厦门华侨博物院参加了《笃行一生,继往开来-----一个华人家族与新马社会》的专题展开幕式。8月3日,陈继廉率31名陈笃生后裔,踏上老祖宗的村落----海澄仓头村寻根访问,受到乡亲们的热烈欢迎。他们举行了祭祖仪式,还和宗亲合影留念。陈笃生后裔终于认祖归宗。从从陈笃生的父亲陈月中飘洋过海到南洋谋生算起,陈氏家族已经历了200余年历史。在200余年间,家族名人辈出,留名青史。在新、马、泰历史书上都能看到他们的名字和事迹。200余年来,陈氏家族融入当地社会,活跃于商界、科学文化教育领域。这个家族向世人表明,华商家族要想“富过三代”,成为真正受人尊敬的千年家族,社会责任感等软实力比财富硬实力更重要。他们传承着家族奉献社会的传统,数典不忘祖,饮水思源,是海外华人的一个缩影。

(陈氏文史研究员陈汀州 编录)