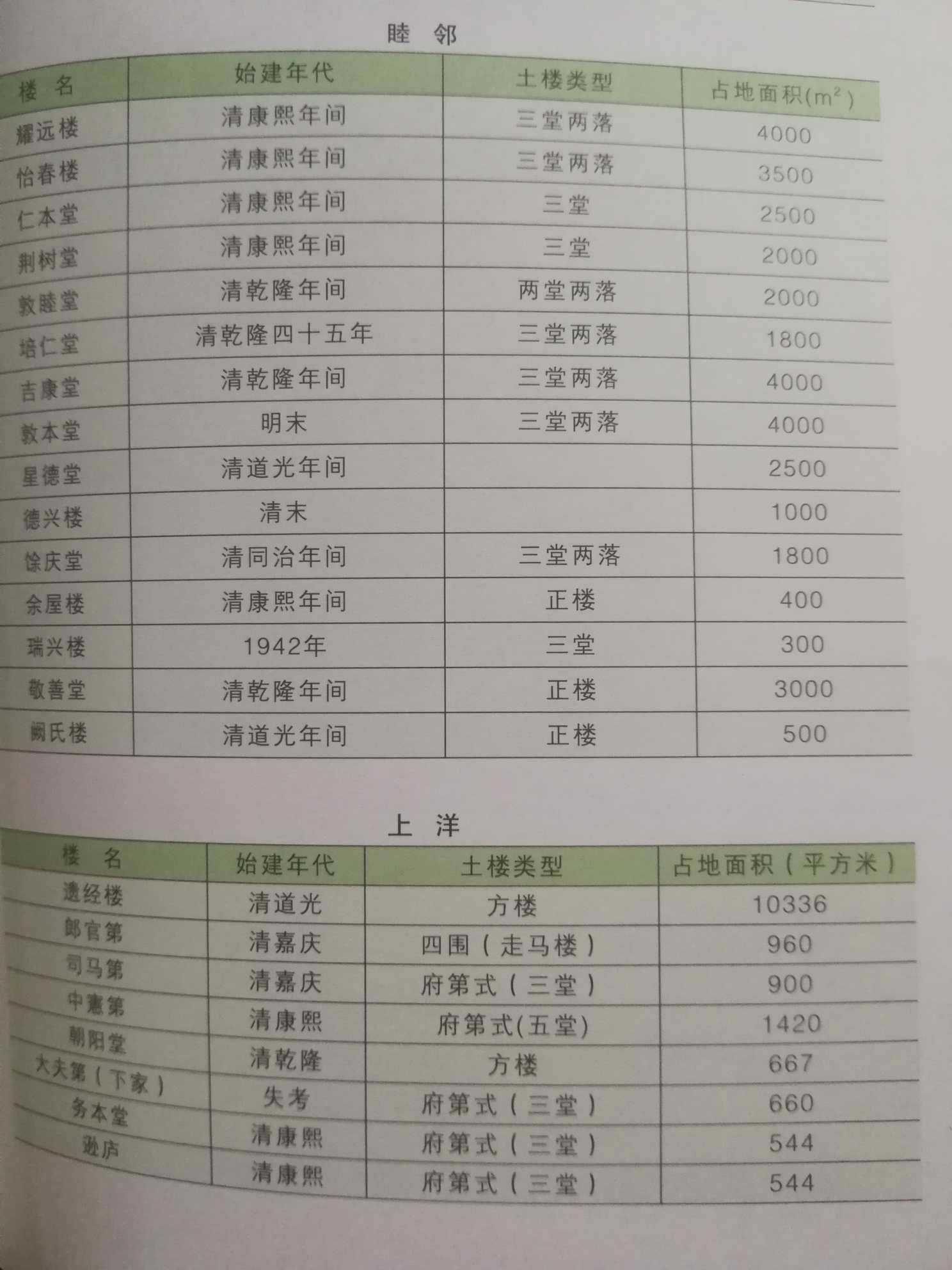

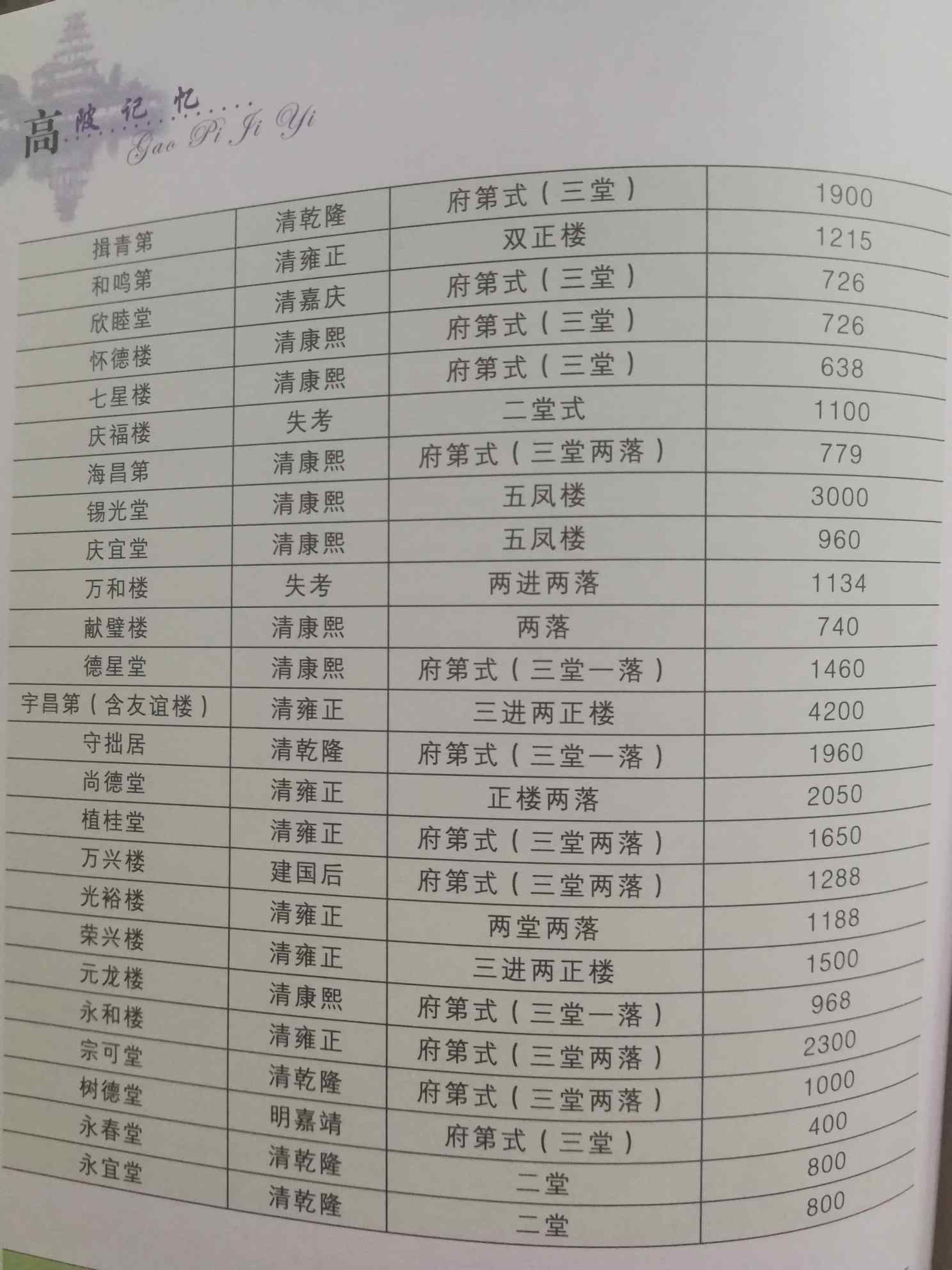

义门客家陈氏后裔重要聚居地:汀州永定上洋,是汀州庄峰公脉派中兴公一念七郎一龙墩公一脉后裔,高陂境内有后裔五千多人,人文鼎盛,知名土楼有三十多座。除了著名的遗经楼和植桂堂外,还有两座经典名楼,楼名都叫“大夫第”,一座位于高陂睦邻村,故曰睦邻大夫第;一座位于高陂上洋村,故曰上洋大夫第。

(一) 睦邻大夫第

睦邻大夫第,楼名耀远楼。属上洋村陈姓后裔。原居于上总祠堂左

边的中心灞,清康五十二年(1713年)天降洪水,房屋冲倒变成河,十五世煌锡举迁筑屋于九层石山下的大甲堂,生息繁衍300余年。耀远楼是十六世嘉兴猷及十世曲岩父子历时五年(1751-1755年)用去巨额银两建成。位于大甲圩的西端。以道山书院(现高波中学)周围林山为屏障。占地面积约5000多平方米。楼的总体坐东北朝西南,规模宏伟,典雅朴素。原大甲圳绕楼后流过,引潺潺泉水穿楼流淌。大门建筑雄伟,门高6.3米,宽5.2米,飞檐翘角,地板铺上条石五块。示五福临门、納金木水火土五行。门的基座是青花岗岩石的门槛,凿刻麒麟狮象善兽,门的正侧四面共有鱼虫花鸟,人物山水,国画12框作陪衬,淡朴高雅。雄俊的大门朝向东南,以远处山峰为案,大门楹联“门前秀峰为案,楼后环青树作屏”,“大夫第”三字镶嵌在门顶上。大门前鹅卵石大坪宽阔,供栓马、放轿、停车。大门内一块东西长、南北短,800多平方米长方形的三合土大坪。与大坪北端一挡墙之隔,是一座两间一厅的平房书塾学堂。坪的上方左、中、右厅门并列排开。上二级台阶,从中厅门迈进,厅的结构展现眼前,上厅宽8米,深10米,高12米。厅屏顶端横挂着“耀远楼”黑底鎏金楼名匾牌,两旁柱上挂着楹联:“耀德光前福泽长,远虑深谋百业兴。”两边厅墙上贴满了历代男丁名单,昭彰薪火相传,人丁兴旺。左、右旁厅及长方形的下厅由四根底部垫石墩的杉木大柱子支撑,都挂木制楹联(这些都在“文革”破四旧时被损毁)与上厅木雕艺术花窗相映争辉。龙凤呈祥,长寿仙鹤,五谷丰登,年年有余的壁画艺术痕迹依稀可见。整个大厅显得格外宽敞明亮。这里是婚、寿、喜、红白诸事宴请嘉宾亲友的厅堂,也是逢年过节黄道吉日祭祀祈祷祝福的地方,上厅摆上梨木围屏就成了会友、聚会、议事的场所。1959年大跃进年代,大厅还是大甲圩三个生产队的公共大食堂。六间一厅三层半高的主体楼,坐落在正厅的后面,堂屋相连,这就是三堂屋。远看檐牙高啄,翘角相望。主楼两边,又各筑有九间二层,由上而下渐次高低错落,一字形的横楼,作为灶室厨房杂用,每间的窗户距地6尺。左边天井宽8米,右边6.8米。主横楼把厅包在中间,围成一个长方形的大回字。在距右横楼10米宽处,建造一排16间的厕所猪舍平房,做到人畜分开,环境卫生。顶端处还留出一间砻谷、碓米、磨粉的手工工场。主楼后面高坎上留有一块近300平方米的半圆形后花园,为人休闲之地。房前楼后的外围,则是用三合土夯筑的围墙,高2.3米,厚0.6米。围墙连接大小门,前后合拢,整座楼成楕圆形状。全楼有大、小门8道,大小厅9个,正横楼房间66间,楼梯8处,大小坪天井6块,可居30户人家,百余人口。耀远楼既美观更具实用性,春秋宜人,冬暖夏凉,与大自然融为一体。人与自然的和谐养育了百岁老人。十六世玉训生于康熙丙戍,卒于乾

庚申,享寿103岁。廿三世吴玉英生于1906年,卒于2008年,享年102岁。在楼的小门外右边西北方、挖筑了一口500多平方米的长方形池塘,水源由大甲圳而来。塘面水波潾潾。倒映晚霞。塘边果园桃红李白,梨花带雨,蝶引蜂飞。农历八月柿子高挂树梢。稍远处翠竹松林,涛声阵阵。池塘景色除观赏之外,还有其独到的用途,一曰防火急用,二曰蓄水抗旱,三曰调节气温,四曰水的反光可邪镇妖保平安,五曰洗菜浣衣。楼门左边东南方有一口清泉井水,取之不尽、井边一棵150多岁的黄皮树(水果树)四季常青。

耀远楼历代主人继承中原客家民情风俗,崇文重教,重视耕读传家,楼

内设立书塾学馆,传经授典。教育子弟发愤图强,追求仕途,三百年来,人

才辈出。清朝时。十七世曲岩赐封奉直大夫,由此“耀远楼”更名“大夫第”。

十八世啟園诰赠奉直大夫,十九世美堂恩授州同加二级请封祖父如其职(奉直大夫)。二十世励夫(子恒)光绪已卯乡荐岁贡,汀州书院教授,续修上洋谱,著有《童蒙诗歌》等书,启迪后人。廿二世肃哉(志穆)曾为福建省参议员、永定县县长。1949年以来,更是人オ荟萃,有大中专毕业生100多人,其中有硕土生,清华大学博土生。代表人物:陈荣据(1938-2018),中国当代著名书画家、北京电影学院教授。(详见《义门客家陈氏杰出人物:著名书画家陈荣踞简介》)

(二)上洋大夫第

上洋大夫第系陈氏双溪房宛春公建于清雍正年间,是一座三堂二落四点金府第式建筑。坐西南朝东北。占地面积约3500平方米。大夫第的大门为青岗石门柱,楼门高大,为本村所有府第式大门之首,门簪雕有吉祥图案,左右有精美的汉代风格的灰塑浮雕。大门歇山顶,有木架斗拱、雀替、莲花悬柱等图案装饰。大门进去为第一进,人门厅左右各有一间,正中一天井,三面环廊。走廊边用青岗石块砌成。正首是高大堂皇气派的大厅,为四点金柱拱结构,柱角是雕工精细的石鼓。厅屏上方一块刻有“耕乐堂”字样匾额,屏柱一联:筑室入田(“入田”是一个字。上下结构,上为“人"”,下为“田”)子孙之耕,忠孝吾宝,经史吾田,世泽流颍川一派;登堂序兄弟之乐,道德为师,金玉为友,家声继妫水千秋。此联系乾隆甲辰进土廖怀清所撰。大厅二边耳房,木格插屏纹饰木雕门窗古色古香。厅堂后面及耳房左右各一相连的长形天井,用鹅卵石铺砌。中天井正向。内为一排二进建筑,中间两个房间,左右各一个二进门厅;二进房前又一天井,用溪石铺筑。最后一进是三座并排而建的正楼,共72个房间。正楼前左右首各一排两层两落横楼。大门两边小门,进去各有一排二层的外横楼,一边10个房间,二个厅。右边外横楼东面是一占地2000方米的花园,以前有鱼池点缀,摆放许多盆景,造型独特;一座假山,岩洞曲折,峰回路转,蹬道迂回,又种着各色四时果树花木,环境清幽雅致。

大夫第出了两个传奇人物一一陈仲英、陈培英,他们是亲兄弟。陈仲英(1902-1967年),是一位较有才能的早期革命入士。1929年10月,永定县苏维埃政府成立,为了加强苏区政权建设的领导,全县划分成12个区,高陂为第十一区,陈仲英任区委书记。陈仲英的演讲能力非常强,登台演讲从来不需要文稿,他针对时弊,结合实际,抓住重点,娓娓道来,既生动又通俗,一度将太平里的革命气氛搞得如火如荼。1930年底,永定开展“肃清社会民主党”运动。1931年1月,驻在高陂的太平区肃反委员会负责人廖志德,秉承闽西肃反委员会主席林一株的旨意,大肆捕杀无辜。据史料记载,当时高陂就有300多人蒙冤被杀。陈仲英也被列入捕杀名单之中。巧的是,送信人阴差阳错将秘密捕杀他的信交到他手中。陈仲英于是不动声色,带上随从,从黄田大水坑出走避难。沿途遇到两处岗哨盘查,陈仲英若无其事地说:“我到上杭开会,你们要提高警惕,站好岗。”哨兵见是区委书记,忙行礼回答:“是”。陈仲英离开太平区后,与红色政权失去了联系。数年后回乡,赋闲在家。不久,经当时国民党永定县政府和各界人土的推荐,担任县参议院议员。任职期间,从不与共产党为敌,亦从不鱼肉百姓。解放初去香港,1967年死于香港,由其弟培英葬于合湾。陈培英(1914-1980年),为人谦厚温和,学识渊博。年轻时,受其兄陈仲英的影响,也参加了革命。永定县苏维埃政府成立后,曾担任过太平区团委书记。红军长征后,陈培英改行行医。后来在贛州被蒋经国看中,担任其私人秘书十余年。1949年去台湾,弃仕行医,成为合湾著名的中医师,曾兼任台湾中医资格评审主委。