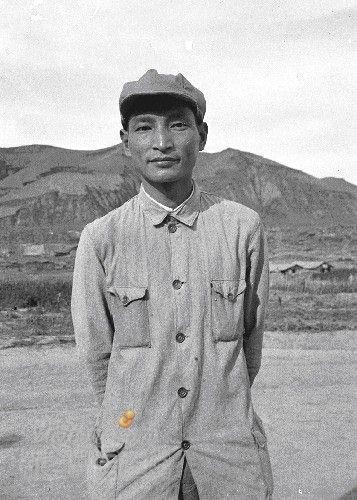

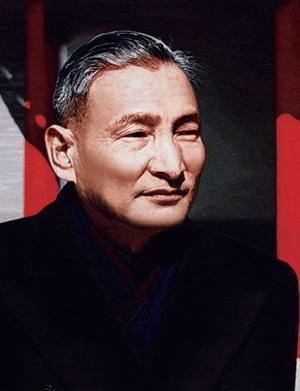

陈云(1905.06.13-1995.04.10),男,江苏青浦(今属上海)人,无产阶级革命家、政治家,杰出的马克思主义者,中国社会主义经济建设的开创者和奠基人之一,党和国家久经考验的卓越领导人,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体和以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体的重要成员。 1925年参加五卅运动。1931年5月担任保卫中共中央机关安全的中央特科书记。1948年当选为中华全国总工会主席。1950年10月任中共中央书记处书记。新中国成立后,陈云同志担任中共中央书记处书记、中共中央政治局常委、中共中央副主席和中央人民政府委员、政务院副总理兼财政经济委员会主任等职务,成为以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。中共十一届三中全会上,他重新当选为中央委员会副主席和中央政治局常委,并任中央纪律检查委员会第一书记,成为以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体的重要成员。中共十三大以后,他退出中央领导工作,担任中央顾问委员会主任。中共十四大以后,他过着离休生活。1995年4月10日因病在北京逝世。主要著作《陈云文选》(共3卷)。

家风,是指家庭生活的基本环境,是家中长辈所树立、传承的价值准则和精神力量。作为党和国家的卓越领导人,陈云的品格风范在党内有口皆碑,而他言传身教,对家人、子女的严格要求所塑造出的淳朴家风堪称共产党人家风的楷模与典范。

“三不准”原则

1978年,中央为陈云配备了一辆“红旗”牌轿车以便他从事国务活动时乘坐。他十分喜爱这辆红旗车,但他同时规定,不论是公事还是私事,家里任何人都不允许乘坐这辆红旗车。

不准搭乘陈云的专车,这是陈云为家人制定的“三不准”原则的第一条,也是陈家的“老规矩”。早在全国解放初期,陈云和于若木同在中财委工作时,担任中财委主任的陈云就配备有一辆公务车。于若木本可以搭乘陈云的汽车上下班,但她坚持自己骑车,从未搭过哪怕一次便车。后来,于若木在中国科学院工作,依旧是骑着自行车去香山上班。每天上班,她都要骑一个半小时的车,半路上要是觉得饿了,就吃块巧克力接着骑。粉碎“四人帮”后,于若木被调到了中科院院部的落实政策办公室,她还是每天骑着一辆天津自行车厂生产的“红旗”牌自行车上下班。

当看到陈云的红旗车时,于若木曾开玩笑地说:“我们家院子里停了两辆红旗车!”后来,于若木骑车时被人撞倒导致脚面骨折。从此,陈云再也不让于若木骑车。将自行车没收交给了二女儿陈伟华。伟华骑了十几年后,这辆车实在骑不了才“退休”。

除了不能搭乘专车,陈云在“三不准”里还严格规定了家人不准随便进出他的办公室;不准翻看、接触只供他阅读的文件、材料。

在计划经济时代,我国购买商品实行统购统销、定量供应的原则,买东西都需要凭借票、证。60年代初,为了应对我国经济出现的困难局面,主管经济工作的陈云等曾主张搞几种“高价商品”以回笼货币。所谓的高价商品就是指购买这些商品时不再凭票,只要花上比平价商品高上几倍的价格就能买到。高价商品一经推出,就受到市场欢迎。仅仅1961年1月,全国就出售了1800万斤高价糕点和糖果,回笼资金8300万元。

这一年夏天,于若木上街为陈云购置了一床高价毛巾被。结果第二天报纸就登出消息,因为国家经济已经恢复到一定水平,可以取消高价产品了。即日起,所有产品都降为平价产品。看到这个消息的于若木不由得抱怨起陈云没有早点告诉她。但陈云却说,我是主管经济的,这属于国家经济机密,我当然不能随便在家里说。

大女儿陈伟力在江西照顾陈云时,也发生过一件类似的事情。一次陈云去省里听传达文件,迟迟不归,留在家里的伟力十分担心,害怕父亲遇到什么不测。直到天色近黑,陈云才回到家中。陈伟力急着问他出了什么事情,陈云却说,现在还不能告诉你。这件事情会传达,但是要等到文件规定的,传达到你这一级的时候,我才能告诉你。过了几天,心情迫切的陈伟力又催促陈云,他还是闭口不提。一直等到文件规定的,可以传达到陈伟力这一级的时候,陈云才正式地、严肃地告诉了陈伟力关于林彪叛国逃离的事情。

“以普通劳动者自居”

在生活、工作的细节中陈云总是强调要“公私分明”,在儿女大事上,陈云更是坚持如此。于若木曾经说过:“我们家的家风有一个特点,就是以普通劳动者自居,以普通的机关干部要求自己,不搞特殊化。”

1968年,只有18岁的小女儿陈伟兰从解放军艺术学院毕业后,被分配到了西藏。一听到这个消息,就有人给伟兰出主意,你可以试试让你父亲跟领导同志打个招呼,这样你就可以不去西藏了。于是伟兰回家向陈云表达了这个意思。结果陈云严肃地告诉她:我不能给你讲这个话,别人都能去,你也应该能去。

虽然陈云是如此劝导女儿的,但是18岁的小女儿刚刚毕业就要远赴西藏,作为父亲怎么能不担心牵挂。伟兰要走的那一天,陈云虽然让全家人都来送伟兰,却独自一人站在楼道里,没有出来。只是在女儿出门前叮嘱,再大的困难也不要害怕,别人能干,你也能干。

1977年,全国恢复高等院校招生考试制度。消息传来,已在怀柔郊区当了十年教师的陈伟华兴奋不已。但此时距离考试只有两个月的时间,自己一无复习材料,二无人指导,来不及细想,陈伟华就给母亲写了一封信。在信中,陈伟华表达了自己小小的要求:听说母亲的朋友在大学工作,所以她想请这位老师给自己辅导辅导,讲讲题。母亲很快回信了,谁知道里面只说,陈云说这叫走后门,不允许伟华找老师。伟华明白了父亲的用意,转而自己埋头学习,最终,凭借自己的努力考上了北京师范大学历史系,并在大学毕业后被分配到了国家机关工作。

在“文化大革命”中,教师一度被打成“臭老九”。因此在80年代,很多人都不愿意从事教育工作。陈云知道这件事后,一度非常忧虑。他特意通过秘书向伟华转达了自己的意见,建议师范学校毕业的伟华重回教育战线。

在慎重思考了父亲的建议后,陈伟华做出了一个在别人看来颇为意外的决定。1985年,已是国家机关副处级干部的她自愿放弃了在机关的工作,选择回到母校北京师范大学的附属实验中学,重新当起了一名人民教师。当陈伟华将自己重回讲台的消息告诉陈云以后,陈云特别高兴,说到我举双手赞成!

陈云淡泊名利、谦虚低调的作风也影响到了陈家的第三代。1984年6月13日,陈云八十虚岁生日的当天,外孙女毛毛为陈云写了一幅毛笔字:“祝爷爷长寿”。陈云站在桌边微笑地看着毛毛写字,这温馨的一幕被秘书用相机抓拍了下来。后来这张照片被《中国少年报》刊登。直到这时,毛毛学校的老师和同学们才知道她原来是陈云的外孙女。

“做好人,读好书”

陈云十分热爱学习,同时也要求和帮助家人学习。早在和于若木刚刚结婚之时,陈云就曾花了三个晚上给于若木讲党史,从大革命失败后的盲动主义讲到向忠发、顾顺章的叛变,从第五次反“围剿”讲到毛泽东对党和红军的挽救。新郎官陈云讲得兴致盎然,新娘子于若木听得也是津津有味。在延安,“陈云洞房里上党课”一时被传为佳话。

在五个子女的回忆里,陈云即使在江西下放那段最艰难的时光里,仍然在坚持学习:“在他下放江西的日子里,我们去看他,他给我们讲得最多的就是要我们认真读马列的书,读毛主席著作,学好哲学。”

做好人,读好书。这是陈云对于子女们最朴实的要求和愿望。

从孩子们小时候开始,陈云就鼓励他们多看书、看报,拓宽知识面。他曾经送给五个子女每人一本《世界知识年鉴》,让孩子们开阔视野,了解世界各个国家不同的政治、经济、军事情况。

陈元是陈云的长子。受父亲的影响,他从五六年级就开始看《参考消息》。据陈元回忆,有一次,他悄悄走到父亲的办公室,自己坐在沙发上看起了《参考消息》。坐在办公桌前的陈云刚开始不明白儿子在干什么,当发现他是在认真读报时,什么也没有说,只是给了儿子一个鼓励的眼神。从此以后,陈元每天只要有时间就会去父亲的办公室看《参考消息》。“文化大革命”期间,陈云在给女儿伟华的信中特意表扬了陈元坚持看《参考消息》的事情,那是陈元第一次从父亲那里听到他对自己看报学习的评价。

除了鼓励孩子们养成阅读习惯,陈云更重视阅读和学习的方法,重视引导孩子们怎样正确地学习。陈云就曾经告诫小儿子陈方要学会锻炼自己的思维方式。他建议,看新闻报道的时候,要预想出事件未来的发展变化。随后,再跟踪事件的发展。最后,就可以将最初的判断和实际发生的情况做对比。在陈云看来,这样可以锻炼思维方式,对一个人如何考虑问题、认识问题是非常有帮助的。

陈云本人十分重视学习哲学。他曾对陈伟兰说,读哲学是一个人一生最重要的学习内容,只有掌握了好的思想方法、工作方法,才能够做好事情。对于过去的事情,大家可能都会有结论,但对未来的事情如何分析,就要用哲学思想来指导。为了给女儿更形象地说明这个问题,陈云一边说,一边从沙发上站起来,扭起了秧歌。他说:“扭秧歌是往前走两步,往后退一步。学习的过程也要进进退退、进进退退。只有这样,才能够把学习搞扎实。”

陈云曾说过:“希望所有党的高级领导人员,在教育好子女的问题上,给全党带好头,决不允许他们依仗亲属关系,谋权谋利,成为特殊人物。”他是这样说的,也是这样做的。公私分明、严于律己、淡泊名利、尊重知识,陈云的品格风范深深地影响着陈家人,如同基因,代代相传。

习近平同志在2015年春节团拜会上的发言中指出:“家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,发扬光大中华民族传统家庭美德。”

因此,在今天重读老一辈的家风故事,学习老一辈无产阶级革命家的品格风范显得格外重要。若是每一个家庭都能重视家庭教育,注重家风传承,那么这千千万万个家庭都将成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。

(选自2015年6月10日“中国共产党新闻网”)

特载:陈云的家风故事

陈云同志作为第一代和第二代中央领导集体的重要成员,他不仅廉洁自律,还十分重视树立良好的家风。

在工作方面,陈云同志孜孜不倦、矢志向学,为祖国和人民的事业做出了巨大贡献;在生活方面,陈云同志始终保持艰苦朴素的作风,从不搞特殊化;在教育子女方面,陈云同志告诫子女要读好书、做好人。

纵观陈云同志的一生,他留给子女的不是“家财”,而是“家才”,不是有限的“真金白银”,而是无限的“精神食粮”。

勤俭节约的家风

德高望重的陈云同志,几十年如一日,始终以清贫为乐,临终只留下了三卷《陈云文选》;他的一套内衣是1961年买的,一直穿到去世;他批阅文件用的铅笔,总是用到实在握不住了才换掉。陈云的饮食非常简单,每顿都是粗茶淡饭。陈云的要求是:只要够吃就行,不能浪费。每次吃完饭,碗内不留一粒米,盘底的剩汤也要喝掉。他从不请客,不参加宴会,不吃奢侈的美味。他说:“鱼翅海参是山珍海味,太贵了,吃不起呀!以前是地主吃的。”

20世纪90年代的一个除夕夜,上海市委一位负责同志给陈云拜年。陈云正在吃饭,桌上放着两盘菜(一盘豆腐,一盘炒荷兰豆),吃得津津有味。见此情景,这位地方负责同志不禁感慨:“这就是我们国家领导人的年夜饭啊!”

陈云生活很简朴,不追求个人享受,很多生活用品都陪伴他数十年。他经常提醒家人要节约每一度电每一滴水。他喝水时能喝多少倒多少,从不随意把水倒掉。哪怕是一滴水、一粒米、一度电,他都不会浪费。他用过的旧皮箱,穿旧的衣服、鞋子,用旧的毛巾、牙刷,用过的旧台历、铅笔头等,都不会随便丢掉,按他的话说就是:“不能让它们轻易退休。”

一把刮胡刀用了60年

陈云有一把整整用了60年的刮胡刀。1935年,陈云离开长征队伍到上海白区恢复党的地下工作,到了上海以后,他又被派到莫斯科直接向共产国际汇报中国红军长征的情况。他上了一趟苏联的轮船,一摸自己的下巴,胡子好长,想刮一下,没刮胡刀。想下去买,又不敢下去,因为上海很多特务都认识他。最后他把钱交给一个苏联船员,请帮着买了一把刮胡刀。从1935年到1995年最后住院,这把刮胡刀整整陪伴了陈云60年。

陈云有一只棕色皮箱,从1933年买下,到1995年陈云逝世,这只皮箱伴随了陈云62年。他用的铅笔实在握不住了才换掉,便条纸都是用台历的背面,听评弹的录音机修了又修,穿的衣服补了又补,一件毛裤足足穿了34年……

陈云节俭朴素的事例举不胜举,因为这是他一贯的工作、生活作风。这种简朴的生活作风源于他崇高的精神境界。他常说:“一件商品到了消费者的手里时,看似很容易。可谁想过,它经过了多少道工序?它用了多少资源和能源?它又让劳动者付出了多少心血?如果我们大家都能处处节约一点,这也是支援了国家建设……浪费和贪污一样都是犯罪。”

给家人订下“三不准”

陈云一贯严以修身、严以用权、严以律已,束身自重,从不把手中的权力用在为自己或家人谋好处上。他常说,权力是人民给的,必须要用于人民,要为人民谋福利。他常告诫家人和身边工作人员:“无论你到哪里工作,都要记住一条,就是公家的钱一分都不能动。国家今天不查,明天不查,早晚都要查的。记住这一条,你就不会犯错误。”

不搞特殊化,以普通的劳动者标准严格要求自己,是陈云家风的一大特色。

20世纪60年代初,国家经济困难,在市场上销售一些高级点心、高级糖果和其他高价商品来回笼货币。有一年夏天,陈云同志夫人于若木买了一床称心的高价毛巾被,非常高兴。可是,第二天,报纸就登出消息说我国经济已恢复到一定水平,可以取消高价商品了,从即日起所有高价商品都降为平价。

为此,于若木有点抱怨陈云:“怎么不提前说一声。”陈云严肃地答道:“我是主管经济的,这是国家的经济机密,我怎么可以在自己家里随便讲?我要带头遵守党的纪律。”

陈云对家人要求严格。上海刚解放时,他给家乡一位老战友的孩子回信,就要求他们安分守己,“千万不可以革命功臣的子弟自居,切不要在家乡人面前有什么架子或者有越轨违法行为”。

陈云同志两岁时父亲病故,四岁时母亲离世,和姐姐陈星相依为命,感情深厚。新中国成立后不久,陈云通过苏南行署主要负责人转给陈星一些钱,以接济她的生活。1950年4月,陈云又将陈星接到北京照顾。但因不习惯北京生活,10月陈星返回吴江松陵。在姐弟情深与坚持党性原则、严格要求自己之间,陈云是如何处理的呢?

根据苏南行署负责人的介绍和建议,吴江县政府以照顾革命家属的名义,曾给予陈星接济。陈云得知此事后,即予以妥善处理。1952年10月,中财委办公室致信吴江县县长,感谢县政府对陈星的照顾,请他们查清接济陈星钱或米的数量,停止对陈星的接济,陈星生活困难问题由陈云自己解决。

一个月后,尚未得到回复的中财委工作人员再次致信吴江县县长,转达陈云“自己补助其姐”的意见,并要求告知过去由县政府补助的数额和处理情况。

由政府接济生活有困难的革命家属,是很正常的事情,但陈云不因此而违背他的原则,而且终其一生始终坚持。20年后的1972年8月,陈云亲自写信给吴江县松陵镇革命委员会,代姐姐陈星做主,将其财产“一概交公”。从中我们可以感受到一位革命家重视家庭亲情,但又公私分明、不因亲徇私的共产党人风骨。

陈云给家人订下“三不准”:不准搭乘他的车、不准接触他看的文件、子女不准随便进出他的办公室。他特别交代,孩子上下学不许搞接送,不许搞特殊化,要让他们从小就像一般人家的子女一样学习和生活。这种严格要求自己的家教深入每个家庭成员的心中,连他的小孙子也常说:“我家里有规定,不能用公车,不能坐爷爷的车。”

陈云在公园里散步时,最喜欢人家不知道他是谁,在群众中轻松自如地走来走去,看看群众安居乐业的样子。有一年,他在杭州书场听评弹,和群众一块往书场里拥,一个老太太把他的鞋都给踩掉了。

陈云常以这样的家教告诫自己的子女:“做人要正直、正派,无论到哪里,都要遵守当地的规矩和纪律;答应别人的事,一定要说到做到,如果情况有变化,要如实告诉人家。这些事看起来很细小,却要这样做。你们若是在外面表现不好,那就是我的问题了。”

资料来源:人民日报、学习时报、中国纪检监察报、陈云纪念馆网站等

(陈氏文史研究员 陈汀州整理)