字子端,号午亭

是清代康熙皇帝的股肱之臣

文渊阁大学士兼吏部尚书加三级

《康熙字典》总阅官

横经召视草,记事翼鸿毛,

礼义传家训,清新授紫毫。

房姚比雅韵,李杜并诗豪。

何似升平相,开怀宫锦袍。

——康熙皇帝

陈廷敬是清朝著名的政治家、理学家、文学家和诗人。他一生以清勤廉慎闻名,不论是为官从政、还是修身做人,都可作为后世师表。康熙皇帝评价他是:“宽大老成,几近完人”。

陈廷敬逝世后,康熙皇帝洒泪御制两篇祭文和一首挽诗,给予:“恪慎清勤,始终一节”的最高评价,并委派官员护送他的灵柩回归故里。这在明清两代,凡五百余年中都是极为罕见的。

《康熙眼里的完美大臣》

当代作家王跃文写的长篇历史小说《大清相国》,曾被前中央纪委书记王岐山(现中华人民共和国副主席)向下属推荐过。

清官多酷,陈廷敬是清官,却宅心仁厚;

好官多庸,陈廷敬是好官,却精明强干;

能官多专,陈廷敬是能官,却从善如流;

德官多懦,陈廷敬是德官,却不乏铁腕。

——王跃文 《大清相国》

清正廉洁,两袖清风

陈廷敬作为一代名臣,他不仅自身清廉,而且还为清朝严肃法纪、整顿吏治作出了重要的贡献。

他在《劝廉祛弊请敕详议定制疏》中指出,“贪廉者,治理之大关;奢俭者,贪廉之根柢。欲教以廉,当先使俭”,并希望朝廷通过立法,严格制定衣冠服饰、婚配丧葬等礼制,使天下移风易俗、人心崇俭。他的廉政观点和主张被朝廷全盘采纳,有效遏制了当时官场上的腐败和奢靡之风。

陈廷敬到礼部上任时,自己立下规矩:“自廷敬始,在部绝请托,禁馈遗。”

有一次,一个布政使想拿1000两银子给陈廷敬祝寿,他趁黑夜偷偷进入陈廷敬家中,长跪于地哀请接受礼物。陈廷敬见之大怒,把布政使驱出陈府,并罢免了他的官职。

以民为本,勤政为民

陈廷敬认为,“举天下之事,在于得天下之民心”;“民之生死,国之安危”,身为国家重臣应该“存心于天下,加志于穷民,洞知闾阎之疾苦,历观稼穑之艰难”。

他一生为官,始终把人民的利益放在首位,时时处处洞察民情,关心民间疾苦。

清朝初年禁止民间开采矿业,出现钱价轻而铜价贵的现象,一些不法分子趁机销毁制钱、当铜出卖,导致货币贬值、人民负担加重。

他建议朝廷制钱改重为轻,使银钱和银铜比价趋于合理,并允许百姓开采矿业,“任民采取”“与民同利”,有力地打击了私商,保护了国家和百姓的利益。

康熙二十三年,山东海丰、济宁等处发生水灾,流民失所、民不聊生,他及时向朝廷反映遭灾地区的真实情况,指出“水旱凶荒,尧、汤之世所不能尽无”,而赈济工作流程冗长、效率低下,朝廷应立即改变以往蠲免赋税的陈规旧例、提高赈济速度。

他又提出豁免钞粮税收的具体办法,“遭灾之数即有册结可据,即宜具覆豁免”,这样就可做到“上宣圣主勤民之意,下慰小民望泽之心,中不使吏青缘为弊窦”。

优良家风,泽被后世

陈廷敬之所以能青史留芳,与陈氏家族的家风密不可分。陈氏家风主要有三个方面:

一是诗书传家,陈氏家族是一个诗礼世家,他们专门修建了书院和学堂,为子孙后代提供了一个良好的治学读书环境。陈廷敬的父亲陈昌期更是“文冠一州,名上吏、礼部”,学问功底深厚,对陈廷敬的博学多才和“刚毅勤勉、温和善良”产生了直接影响。

二是积善成德,陈氏家族有“觅几文本分钱休悭休侈”的祖训,所以陈氏族人虽自奉极其节俭,但在周济别人急难之时,却从来没有吝啬之意,积德行善,乐此不疲。

三是清廉自守,康熙元年陈廷敬回家探亲时,父亲陈昌期在了解他为官的情况后说:“你能够保持廉洁正派的品格,对我来讲是最难得的回报。”

康熙四年陈廷敬回京赴任时,母亲张氏对他说:“你的一切花销,家里都会想办法帮你解决,千万不要贪国家的便宜。”

陈廷敬始终把父母的话牢牢记在心中,一直保持着清廉自守的高尚品德。

正是由于这种良好的家风,陈氏家族不仅培养出了“大清相国”陈廷敬,还培养出了41位贡生、19位举人,其中9人中进士、6人入翰林,享有“德积一门九进士,恩荣三世六翰林”的美誉。

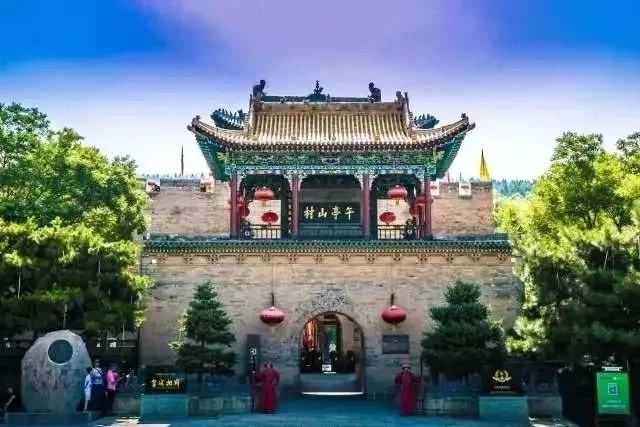

皇城相府正是名相陈廷敬的故居

国家AAAAA级著名旅游景区

被世人誉为“东方第一双城古堡”

春归乔木浓荫茂,

秋到黄花晚节香。

——康熙皇帝《午亭山村》

金碧辉煌的御书楼,巍峨壮观的中道庄,

府院连绵的斗筑居,奇妙无穷的藏兵洞,

雄奇险峻的河山楼,曲径通幽的南书院,

风景别致的西花园,御碑林立的紫芸阡,

甚至勾栏处小小的雕饰,墙头上那片片青瓦,

无不诉说着曾经的历史与辉煌~

走进这被时光打磨过的古代府邸

像一座青灰色的宫殿

傲视数百年的岁月沧桑

来这里,带你

探寻求学奥秘,解读为官之道

掌握经商秘诀,感悟人生价值